【ZyFAI】マルチチェーンでの自動運用を可能にするDeFAIプロジェクト / AIがAPYやTVL、リスク指標をもとに戦略を自動実行し、ガスフリーで最適利回りを追求 / @ZyfAI_

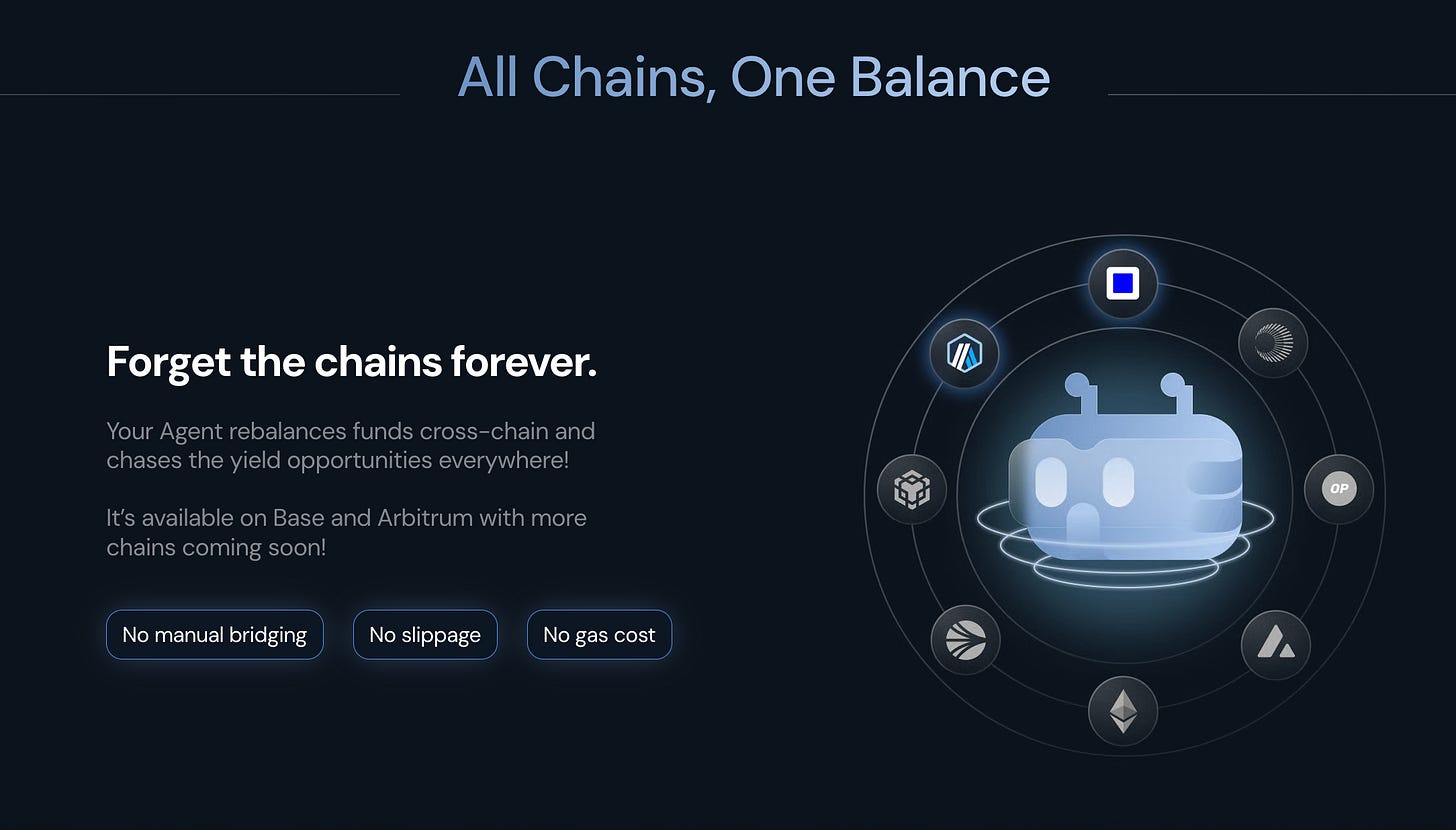

あらゆるチェーンでのリバランス運用を実現

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「ZyFAI」についてリサーチしました。

ZyFAIとは?

変遷と展望

ブロックチェーン上で最適運用を実現

🧵TL;DR

ZyFAIは、AIエージェントが複数チェーン上で資産を自動的に移動・最適化するDeFi運用プラットフォームで、Base・Arbitrum・Sonic・Plasmaで稼働中。

スマートウォレット・セッションキー・エージェントの3要素で構成され、ユーザーが許可した範囲内でのみAIが安全に資産をリバランスする。

エージェントはAPYやTVL、リスク指標をもとにSafe/Yieldorなどの戦略を自動実行し、ガスフリーで最適利回りを追求する。

ZyFAIとは?

「ZyFAI」は、DeFiの利回り最適化を自動化するAIエージェントを提供するDefAIプロジェクトです。

このプロダクトでは、ユーザー資産をスマートアカウント(Programmable Wallet)に預けることで、AI駆動のエージェントがリアルタイムデータに基づき複数のブロックチェーン間で資金を移動させ、最適な利回りを追求します。

現在はBase、Arbitrum、Sonic、Plasmaで稼働しています。

では、その仕組みを解説します。

◼️技術実装

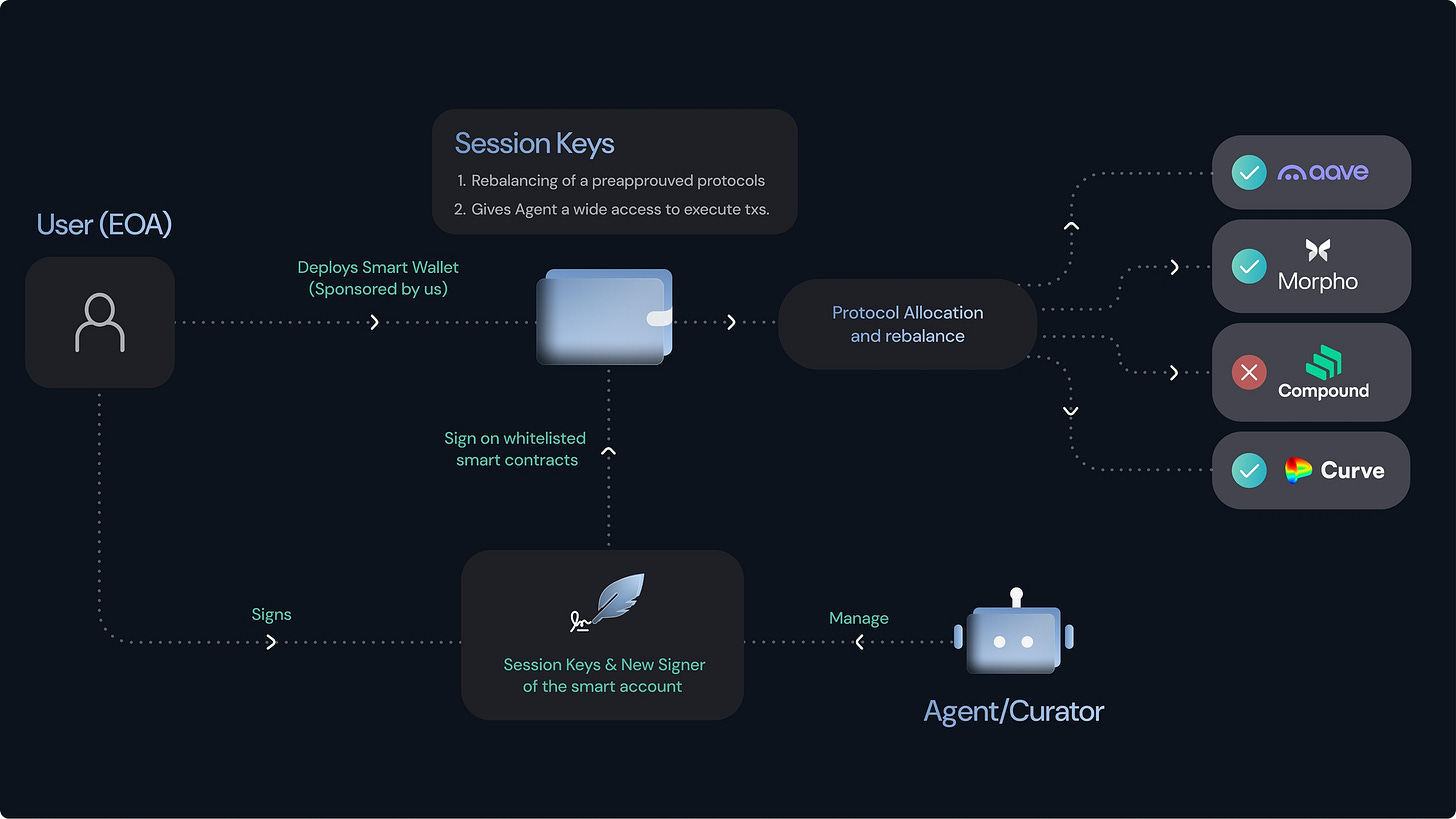

ZyFAIが提供する資産運用エージェントは、ユーザーのEOAと連携したスマートコントラクトウォレット(スマートアカウント)、一時的な権限委譲を行うセッションキー、およびオフチェーンで運用戦略を司るエージェント(キュレーター)の3要素で構成されています。

1. ユーザー(EOA)

通常のウォレット(例:MetaMask)を使うユーザー。

ZyF AIを使うとき、まずこのEOAからスマートウォレット(スマートアカウント)をデプロイします。

デプロイ時のガス代はZyF AIがPaymaster(スポンサー)として負担します。

2. スマートウォレット(Smart Account)

ユーザー専用のスマートコントラクトウォレット。

ユーザー資産を預け入れる安全な箱であり、後述のセッションキーを通じてエージェントがアクセスできる。

ユーザー本人のEOAがオーナー権限を持っているため、最終的な資産のコントロールは常にユーザー側にあります。

3. セッションキー(Session Keys)

ユーザーが許可したプロトコル(例:Aave、Curveなど)でのみエージェントが操作できるようにする限定的な署名鍵。

主な機能:

リバランス権限(指定されたプロトコル間で資産を再配分)

安全な自動化(エージェントが許可範囲外の契約を操作できない)

これにより、AIエージェントがユーザーの資産を「自由に動かす」ことは技術的に不可能です。

4. エージェント / キュレーター(Agent / Curator)

オフチェーン(ブロックチェーン外)で動作するZyF AIの運用ロジック。

市場データを監視し、どのプロトコルに資金を再配分すべきかを判断します。

セッションキーを通してスマートウォレットに署名済みトランザクションを送り、リバランスを実行します。

このようにZyF AIは「ユーザーのウォレットをAIが代理で動かす」わけではなく、ユーザーが定義した範囲でのみ動作する自律的スマートアカウントシステムです。セッションキーとスマートウォレットの組み合わせにより、安全・透明・ガスフリーなDeFi自動運用を実現しています。

◼️リバランス方法

エージェントの意思決定基準として、利回り(APY)や預かり資産総額(TVL)、スリッページ、価格インパクトなど複数のパラメータが考慮されています。エージェントは各対応プロトコル上のプール利回りを常時監視し、ユーザー資産が常に最適なプールに配置されるようにリアルタイムでスキャン・評価します。

判断基準の概要は以下のとおりです。

リアルタイム利回りの比較:エージェントは現在資産を置いているプールの利回りと他のプールの利回りを比較し、より高い利回りを提供する機会があれば検討します。ただし利回り差が十分大きい(例: 差が1%以上 等)場合にのみ移動を考慮し、わずかな差の場合は無視して不必要な移動を避けます。

プールの規模と安全性:資産を移す前にプールのTVLがユーザーの投入額に対して十分大きいか確認します。ユーザー資産がプール全体の大部分を占めてしまうような小規模プールは避け、流動性不足によるリスクを低減します。またプールの残高が急減した場合(大口流出など)には即座に撤退することで、資産が流動性の乏しい場に取り残されないようにします。

利回りの安定性:一時的にAPYが急騰しているだけの不安定なプールには飛びつかないよう、エージェントは少なくとも直近1週間程度の利回り推移を確認します。利回りが安定している(極端なスパイクや急落がない)プールのみを対象にすることで、「高利回りだと思って移動したらすぐ低下した」という事態を避けます。

コストと利益のバランス:プールを移動する際には、スリッページやガス代などのコストが発生します。エージェントは新しいプールで得られる追加利回りを日次換算し、その利益が移動コストを何日で回収できるか(ペイバック期間)を計算します。回収期間が短いと判断できる場合のみリバランスを実行し、それ以外では移動を見送りさらなる好機を待ちます。

プロトコルの流動性とリスク:エージェントはレンディングなどマネーマーケット系プロトコルで貸付余力が逼迫していないかも監視しています。特定の貸し借り市場で利用率が極端に高まり流動性が枯渇しそうな場合には、資金引き上げを行い資産の引出不能リスクや利回り悪化を未然に防ぎます。

以上のように、エージェントは利回りとリスクの両面から判断基準を設け、単に高利回りを追求するだけでなく資金保全や費用対効果も考慮した包括的な最適化アルゴリズムを採用しています。

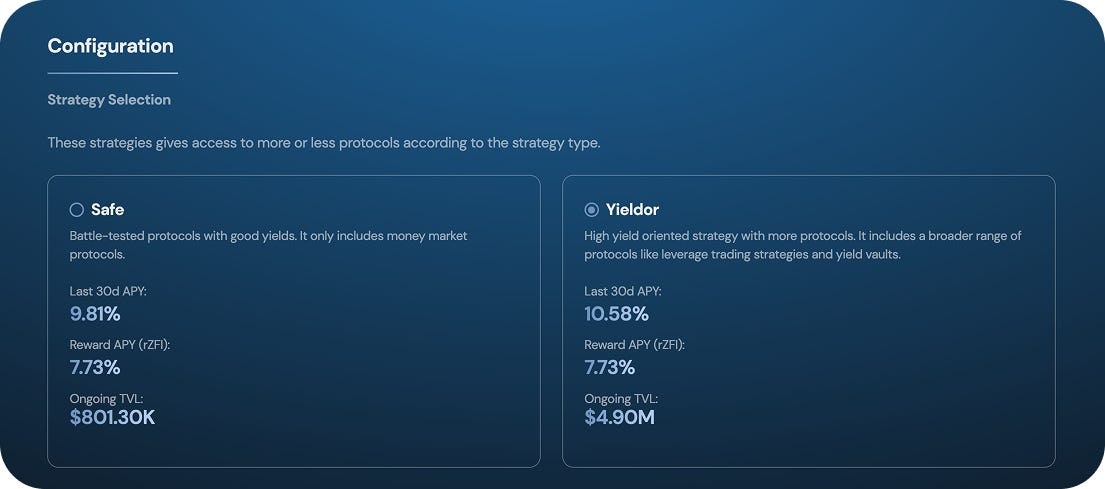

また、ユーザーはあらかじめ自分が許容するリスク水準に応じて運用戦略を選択することになっており、エージェントはその範囲内で上述の基準に従い最も利回りの高いプールへと資産配分を動的に変更します。

運用戦略には「Safe」や「Yieldor」といったリスク許容度別の戦略が用意されており、ユーザーは自身のリスク嗜好や目標に応じて好きな戦略を選びます。選択した戦略に応じて、エージェントが利用するDeFiプロトコルの候補リストや最適化ロジックが決まり、その枠内で前述のリバランス最適化が行われます。

Safe戦略は「安全第一」を掲げた戦略で、実績あるプロトコルに資産を預ける方針です。具体的には、AAVEやCompoundなどセキュリティ監査を経て長期の稼働実績があるマネーマーケットや単体運用型のプールを中心に、USDCなど安定したステーブルコインで運用します。

Yieldor戦略は「利回り重視」のアグレッシブな戦略で、Safe戦略に比べ対象プロトコルや手法の範囲を広げ、より高いリターンを狙います。例えば、単なる貸し出し利息だけでなく利回りトークン化(例: LSDによる追加利回り)や、レバレッジを利かせたボルト戦略、さらにはデルタ中立型の複合戦略など、多彩なDeFiプライミティブを組み合わせて収益最大化を図ります。

また、これ以外にもAirdrop戦略も開発中で、潜在的なエアドロップ報酬の獲得を狙った戦略の提供が始まる予定です。単に利息や報酬APRを追うだけでなく、「将来得られるかもしれない潜在報酬」まで見据え運用する戦略になる予定です。

また、各ユーザーが選択できる戦略は標準化されていますが、一定のカスタマイズ性も持たせています。ユーザーはオンボーディング時に「どのブロックチェーンネットワーク・どのプロトコルを利用してよいか」を自分でホワイトリスト登録することになっており、これによってセッションキーが構成されます。

セッションキーは、ユーザーのスマートアカウントに対し特定の許可範囲でエージェントが操作できるようにする一時的な鍵で、ユーザーが許可したプロトコル以外にはエージェントは触れられません。例えば「安全性を重視してAaveとCompoundのみ許可する」こともできれば「利回り重視で新興プロトコルXも含める」といった調整もできます。

このように、戦略の大枠は共通でも「利用する具体的プロトコルの組合せ」はユーザーごとに柔軟に設定できるため、実質的にはパーソナライズされたポートフォリオ管理に近い体験が可能です。

ただし、自由設計する機能は現状では提供されていませんが、開発ロードマップには挙げられていますので今後可能になる予定です。

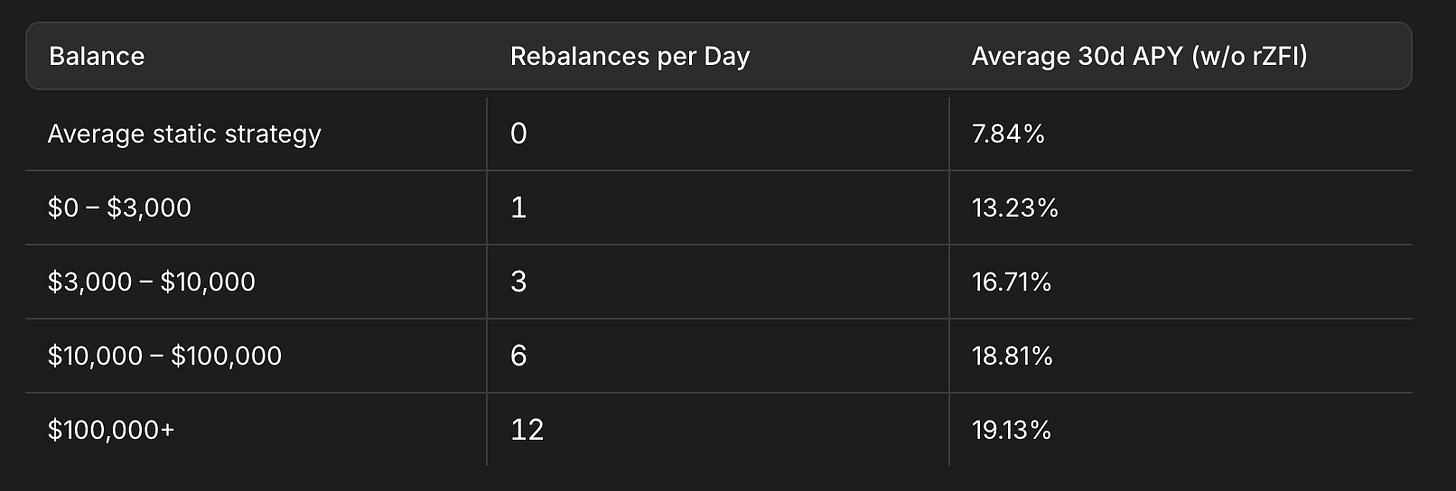

◼️リバランス頻度

リバランスの実行頻度は、ユーザーのポートフォリオ規模に応じて調整されています。ZyFAIでは預入額に応じた階層(ティア)を設け、大口の資金ほどより頻繁に利回りチェックとリバランスを行い、小規模資金の場合は必要以上に頻繁な移動を避け効率を高める設計になっています。

これは「頻繁な移動によるわずかな利回り向上」が小口資金ではガス代等に見合わないのに対し、大口資金では追加利回りの絶対額も大きく高頻度化のメリットが勝るためです。

実際、過去のシミュレーションでは静的戦略(全くリバランスしない)の平均APYが約7.84%だったのに対し、1日1回リバランスするだけでも13.23%に向上し、最大12回のケースでは19.13%前後まで年利が改善しています。この結果は、より頻繁な利回り追跡が長期的に収益向上につながることを示しています。

ただし、エージェントはあくまで前述した複数のチェック項目(利回り差や安定性、コスト等)に基づき「移動すべき好機か」を判断し、条件を満たす場合にのみリバランスを実行します。したがって、設定上の最大頻度(例: 大口で12回/日)が常に実行されるわけではなく、市場状況によっては現在のプールに留まる選択も行われます。

なお、リバランスに伴うガス代等の費用はペイマスター(ZyFAI側のスポンサー)により負担されるため、ユーザーの残高から手数料が差し引かれることはありません。

変遷と展望

ZyF AI(旧称Zyfi)は、ブロックチェーン上のユーザー体験(UX)向上を目的とするスタートアップです。拠点はスイス・ローザンヌにあり、2021年頃からweb3プロジェクト開発に携わってきたチームによって設立されました。

創業者はCEOのゴーティエ・ヴィラ(Gauthier Vila)氏とCTOのギリェルメ氏で、ブロックチェーン開発やDeFi領域の豊富な経験を持つプロフェッショナルでチームが構成されています。

もともとは「Zyfi」の名称でサービスを展開していましたが、2025年2月に「ZyF AI」へとリブランドされています。

ZyF AI(当時Zyfi)は当初、EthereumのL2であるzkSync上で「Paymaster(ペイマスター)サービス」を提供して名を上げました。このサービスではネイティブなアカウント抽象(AA)機能を活用し、dAppユーザーがガス代をETHではなく任意のERC-20トークンで支払えたり、あるいはdApp側がガス代を肩代わり(スポンサー)できるようにしたものです。

具体的にはZyfiの提供するAPIやPaymaster契約を統合することで、dApp開発者は自前で複雑なガス処理ロジックを実装せずに、ユーザーに「トークンでのガス支払い」や「ガスフリー(スポンサー付き)トランザクション」を実現できました。

このガス抽象ソリューションにより、ユーザーは各チェーンごとにETHなどを用意する手間なくトランザクションを実行でき、UXの大幅な改善につながりました。Zyfiはこの技術でzkSync上の110,000人以上のユーザーにガスレス体験を提供し、約120万件のトランザクションを処理するなど大きなトラクションを得ています。

こうした基盤技術・ユーザーベースを元に、2024年末以降はより直接ユーザー資産の運用に踏み込んだ「AI利回り最適化エージェント」へ事業の軸足を移し、プロダクトを進化させています。

◼️資金調達

ZyF AIはこれまでに総額約285万ドルの資金調達を実施しています。

まず2024年6月にプライベートラウンド(シード資金調達)で200万ドルを確保しており、このラウンドにはEverstake CapitalやTenzor Capitalをはじめ、AP_VC(Apvc.capital)、Criterion VC、NxGen、Majinx Capital、v3ntures、Momentum8といった複数の業界投資家が出資しました。

続いて2024年10~11月には、ZyF AIは独自トークンZFIのパブリックセールを実施しました。ローンチパッドはImpossible FinanceやDappadなど複数で行われ、総額85万ドル規模の資金調達に成功しています。

IDO時のトークン価格は$0.04に設定され、FDVは約2,000万ドルと見積もられました。

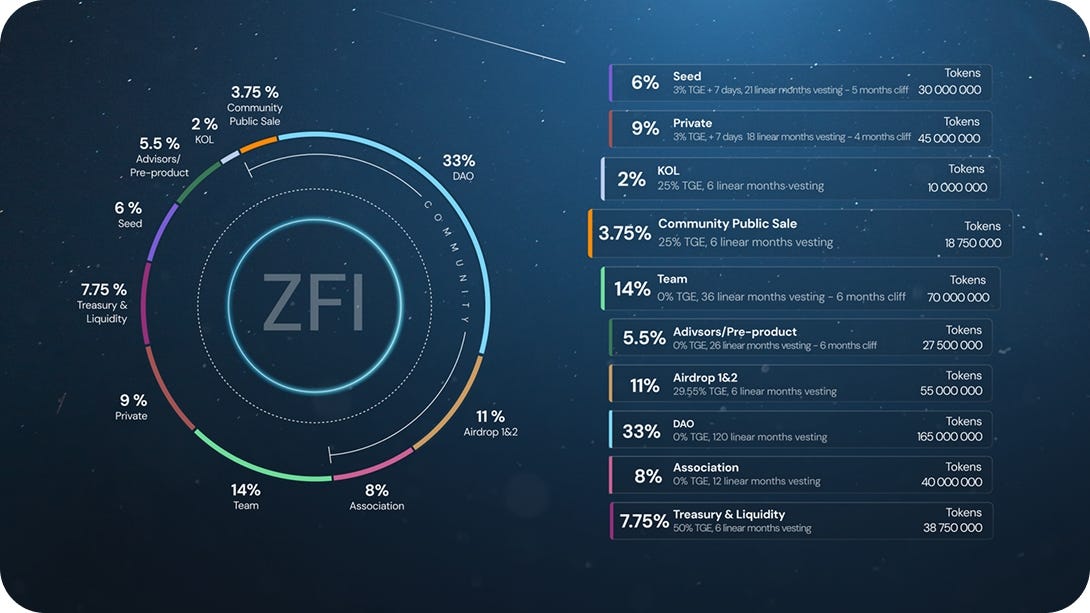

◼️トークンエコノミクス

ZyF AI(Zyfi)のガバナンストークンである ZFI の総供給量は 500,000,000枚(5億枚)です。トークン配分はコミュニティ重視で設計されており、全体の58% がコミュニティ向けに割り当てられています。

ZFIトークンはZyfiエコシステムのユーティリティトークンとして、多目的に利用されます。

ガス料金支払いと割引:Zyfiプラットフォームおよび提携先でのガス費用をZFIで支払うことが可能です。ZFIで支払うとガス代が20%割引になる特典があり、ユーザーの取引コスト削減に繋がります。

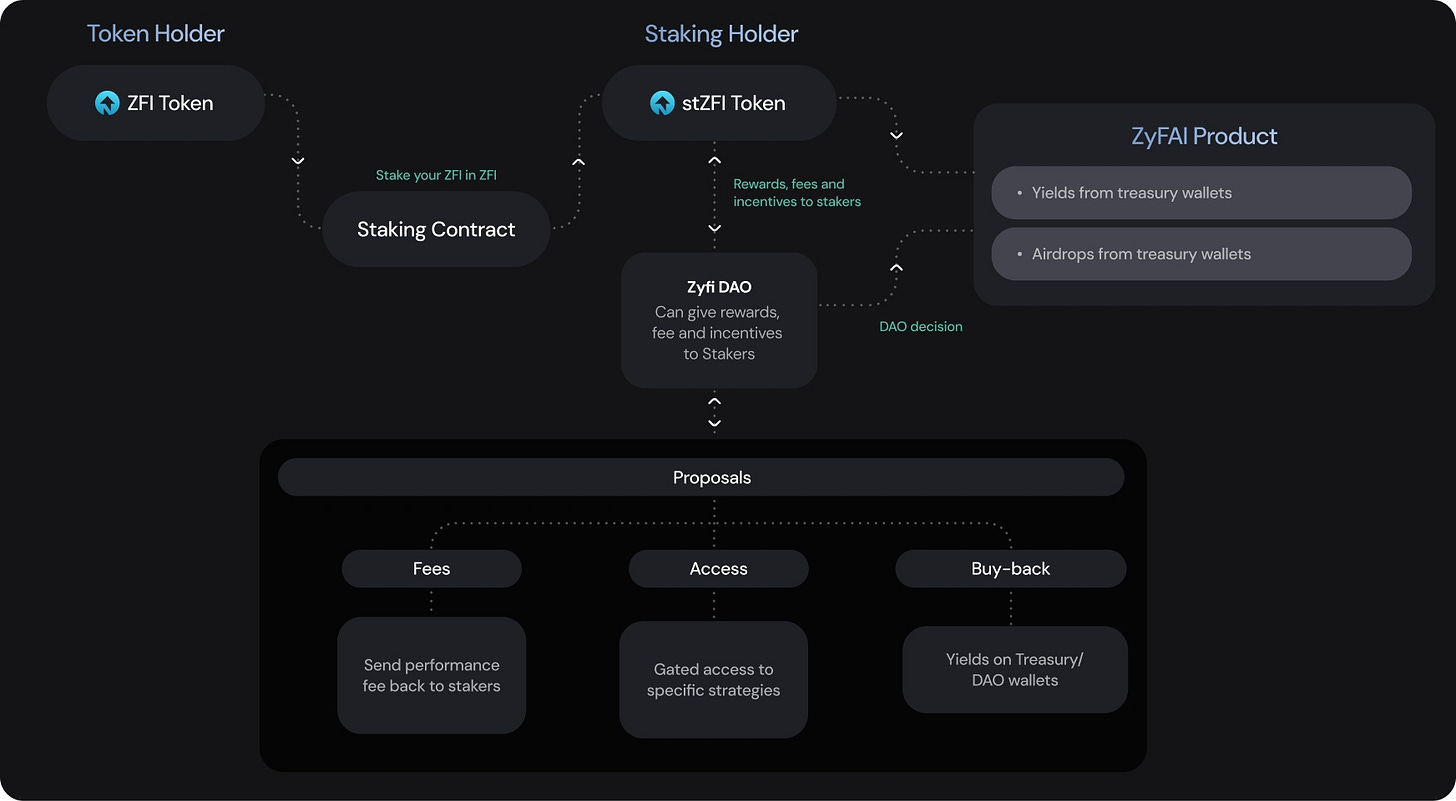

ステーキングとガバナンス:ZFIをステーキングすることでstZFIが発行され、これがZyfiのガバナンストークンになります。stZFI保有者はZyfi DAOにおける投票権を持ち、手数料の設定や報酬配分、助成金割当など重要な意思決定に参加できます。

リワード(報酬)獲得:ZFIをステーキングしたユーザーは、ステーキング量に応じて年利報酬(APY)を獲得します。具体的には報酬はZyfi独自のステーキングポイントとして付与され、長期保有者に経済的メリットを提供します。また、Zyfiプラットフォーム上の運用利益は毎月ZFIトークンのバイバックに充てられ、その50%がバーン、残り50%がステーカーへの追加報酬として分配される仕組みです。

アクセス権やプレミア機能:ZFIを一定量ステーキングしたVIPステーカーには、限定的な戦略へのアクセスや追加エアドロップ参加権などプレミア機能が与えられる可能性があります(この施策はDAOガバナンス投票によって決定)。

ガススポンサーとエコシステム助成:ZFIトークンはプロジェクト側から見るとガス代スポンサーにも活用できます。開発者や提携プロジェクトはZFIを用いてユーザーのガス費用を肩代わり(スポンサー)したり、エコシステム内の助成金や報酬基金として活用することができます。

かなりコミュニティを意識して設計されています。上述したリワードシステムでも言及しましたが、ZyF AIはユーザーの運用益の10%がプロトコルフィーとして徴収されます。その資金は全額DAOのトレジャリーに格納され、その50%がトークンのバイバックバーンに、残りの50%がステーキングリワードに利用されます。

また、独自の報酬トークンrZFIによって、プラットフォーム利用者の長期コミットを促す仕組みが導入されています。rZFIはZyFAIスマートウォレットに資産を預けたユーザーへのインセンティブとして発行される報酬用ZFIで、総供給の5%(25,000,000枚)がこのプログラムに割り当てられています。

rZFIは譲渡不可能なロック付きトークンであり、ユーザーがクレームする際に初回20%が即時アンロック、残り80%が6ヶ月かけて線形アンロックされます。途中で未ベスト分を早期償還しようとすると、その未成熟部分は没収(DAOトレジャリーに戻る)仕組みになっています。このように即売却より長期保有が有利になる設計で、ユーザーの長期エンゲージメントを奨励しています。

◼️展望

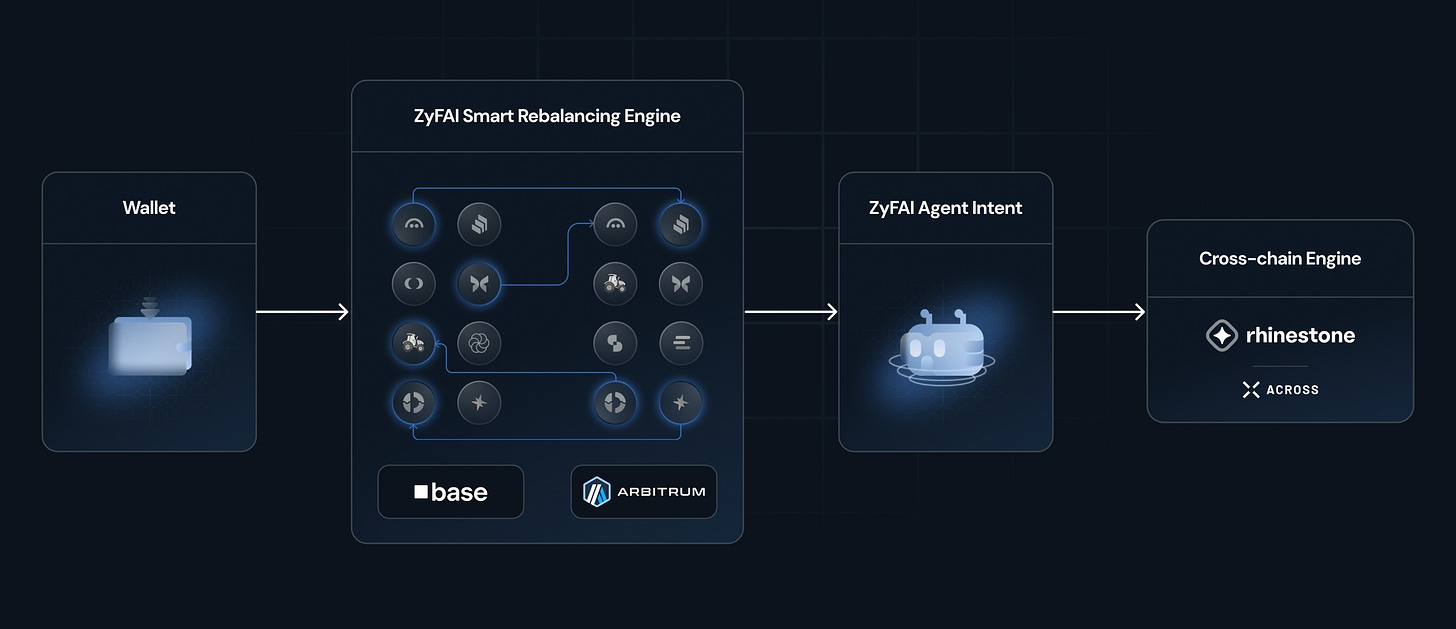

ZyFAIは現在、異なるブロックチェーン間でもシームレスに資産を移動し最適な利回りを追求する「クロスチェーン・アトミック・リバランシング」の実現に取り組んでいます。

ユーザーは任意の対応チェーン上から一度資金を預けるだけで、エージェントがチェーン横断的に最適な運用先を探索・資金移動してくれるため、利用者自身がチェーン選択やブリッジ操作を行う必要はありません。

ZyFAIはRhinestone社の提供するWarp技術(インテントベースのルーティング&実行エンジン)と、ブリッジプロトコルAcross(信頼レスかつ実績ある決済レイヤー)を組み合わせて、この高度なクロスチェーン処理を実現しています。

具体的には、エージェントが「現在資産を移すべきだ」と判断すると、意図(Intent)と呼ばれるクロスチェーントランザクションの指示書を作成し、Warpエンジンに送信し、リレーサーバーを介してAcrossプロトコルによって信頼レスに精算されます。(この辺の詳細フローはドキュメントをご覧ください)

この仕組みによって、エージェントはチェーンに依存しない運用を実現し、例えば「Arbitrum上のプールAからBase上のプールBへ資産を乗り換える」といったクロスチェーン再配分がユーザーの認識しない裏側で滑らかに行われます。

現在はこれがBaseとArbitrumだけで行われていますが、今後は全てのチェーンで自動リバランスと運用が可能になる予定です。

また、上述したような運用戦略のカスタマイズ等も実現可能になる予定です。

ブロックチェーン上で最適運用を実現

最後は総括と考察です。

AIエージェントがチェーン上のプールで最適運用するプロジェクトは他にも多くありますが、ZyFAIの特徴はチェーン非依存でガスレスで実現が可能な点にあります。

これには2つの可能性があります。

まずはユーザーにとって非常に便利です。各チェーンのDeFiを調査しなくても自動で色々な項目を加味した上でリバランスをしてくれます。また、運用戦略も自身で選択でき、セッションキーでホワイトリストの制限もできるので、初心者から玄人までが満足できる自動運用戦略が実現します。

さらに今後エアドロップ戦略ができるとかなり話題になりそうな気がします。あらゆるチェーンの熱いエアドロップ先を選定して自動で運用してくれ、勝手にトークンを貰ってきてくれます。調査の手間がなくなり、自動運用の究極系です。

また、2つ目の可能性としては事業者がZyFAIの機能を組み込むことです。変遷で言及した通り、元々ペイマスター機能を事業者向けに提供していたので、事業者との繋がりやAPIの設計は問題なくできます。ZyFAI自体が直接ユーザーから資金を集めるだけでなく、ウォレット・取引所・DeFi等と連携した自動運用基盤となる可能性も秘めています。

そして、それらの収益の全てがDAOにプールされてトークンホルダーに還元される設計になっているので、利用されればされるほどトークンの価値が上昇していくことが期待できます。

現在は単純にUSDC運用のAPYが高いことに加えて、6%程度の追加利回りのキャンペーンもしているので、気になる方は触ってみても良いかもしれません!

以上、「ZyFAI」のリサーチでした!

参考リンク:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら