【Rayls】The Blockchain for Banksを掲げる銀行など金融機関のニーズに特化して設計されたブロックチェーン基盤 / パーミッションレスL2とパーミッションドネットワークを構築 / @RaylsLabs

銀行など金融機関が独自ブロックチェーンを構築できる基盤です。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Rayls」についてリサーチしました。

🏦Raylsとは?

⚙️技術アーキテクチャ

🚩変遷と展望

💬金融とブロックチェーンの統合は進む

🧵TL;DR

Raylsは「銀行のためのブロックチェーン」を掲げ、EVM互換の仕組みでプライベートチェーンとパブリックチェーンを統合し、KYC/AMLやガバナンスをネイティブに組み込んでいる。

「Enygma」プロトコルによりゼロ知識証明と準同型暗号を活用し、機密性を維持しつつ規制当局には選択的開示が可能で、ERC-20やNFTの秘匿送金・交換もサポートする。

プライベートレジャーは1万TPS超・数百万アカウントに対応し、Atomic Teleportなどによって他チェーンやパブリック環境との安全な資産移転も可能。

2019年設立のParfin社が開発し、2024年にローンチ。ブラジル中銀のCBDC実証やJPモルガンのPoC、Núclea社やMastercardなどと連携し、最終的にTradFiとDeFiを統合し数兆ドル規模の流動性をオンチェーン化することを目指している。

🏦Raylsとは?

「Rayls」は、「The Blockchain for Banks」を掲げる銀行など金融機関のニーズに特化して設計されたブロックチェーン基盤です。

RaylsはEVM互換のブロックチェーン・エコシステムであり、プライベート(許可型)ネットワークとパブリックチェーンを統合しています。このネットワークは、金融機関やその顧客が安全かつコンプライアンス遵守の形でブロックチェーン技術を活用できるよう、プライバシー保護やガバナンス制御、規制対応(KYC/AML)などをネイティブに組み込んでいます。

以下、簡単にその特徴を列挙します。

ネイティブな規制対応:Rayls上のパブリックチェーンでは全アカウントに対してKYが必須となっており、匿名性の高い従来のブロックチェーンが抱える規制上の課題(ダスティング攻撃や不正資金流入など)を克服しています。

プライバシーとデータ機密性:ゼロ知識証明(ZK)と準同型暗号(HE)を組み合わせた高度な暗号プロトコル「Enygma」を採用し、オンチェーン取引の内容や当事者情報を秘匿しつつ、許可された監査者には開示・検証可能にする“選択的開示”を実現しています。このエンタープライズ級のプライバシー機能により、量子コンピュータにも耐性のある暗号技術で機密データを保護しながらも、必要に応じて監督当局や内部監査がトレースできる仕組みを備えています。例えば、ERC-20トークンの機密送金(アドレス・残高・金額を暗号化)や、ERC-20/721/1155間の機密交換(Atomic Swap)といった機能も提供され、コンプライアンスチェックを組み込んだ資産交換が可能です。

高スループットとスケーラビリティ:各参加金融機関が利用できるプライベート台帳(Privacy Ledger)は1万TPS以上の処理性能と数百万アカウントの管理に対応しており、オンプレミス環境にも導入可能な柔軟性を持ちます。

相互運用性とネットワーク統合:モジュール型のアーキテクチャで設計されており、個別のプライベートネットワーク同士、あるいはプライベートとパブリック間で安全に資産移転・連携できるようになっています。特に「アトミック・テレポート(Atomic Teleport)プロトコル」と呼ばれる仕組みにより、異なるチェーン間での資産移転を同時かつ整合性をもって行うことが可能で、セキュリティやプライバシーを損なうことなく複数の市場・ネットワークに参加できます。

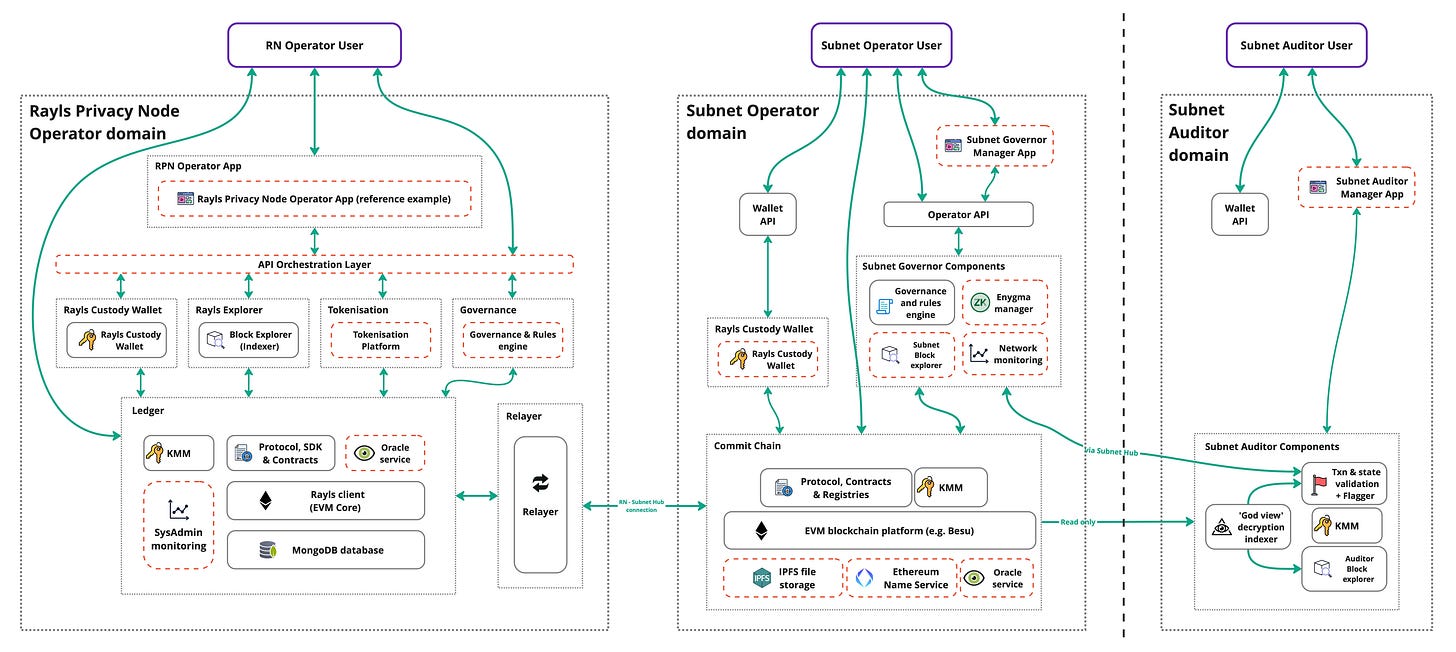

ガバナンスとカスタマイズ性:ガバナンス制御もネイティブに備えており、ネットワーク運営者はProof of Authority (PoA)型のコンセンサスによって承認者ノードを分散・管理できます。これにより各機関ごとのカスタムなガバナンスルール設定やネットワークポリシーの適用が可能で、コンソーシアム型ブロックチェーンとしての柔軟性を担保しています。

以上のように、Raylsは「プライバシー」「コンプライアンス」「スケーラビリティ」「相互運用性」「分散性」という金融機関が求める要件を一つのソリューションで兼ね備えている点がサービス上の大きな特徴です。

⚙️技術アーキテクチャ

では、より詳細のアーキテクチャを解説します。

Raylsの技術アーキテクチャは、金融機関向けにパーミッション型ブロックチェーンのメリットを提供しつつ、必要に応じてパーミッションレスなブロックチェーンの世界とも接続できる柔軟な構造になっています。

以下の主要コンポーネントが存在します。

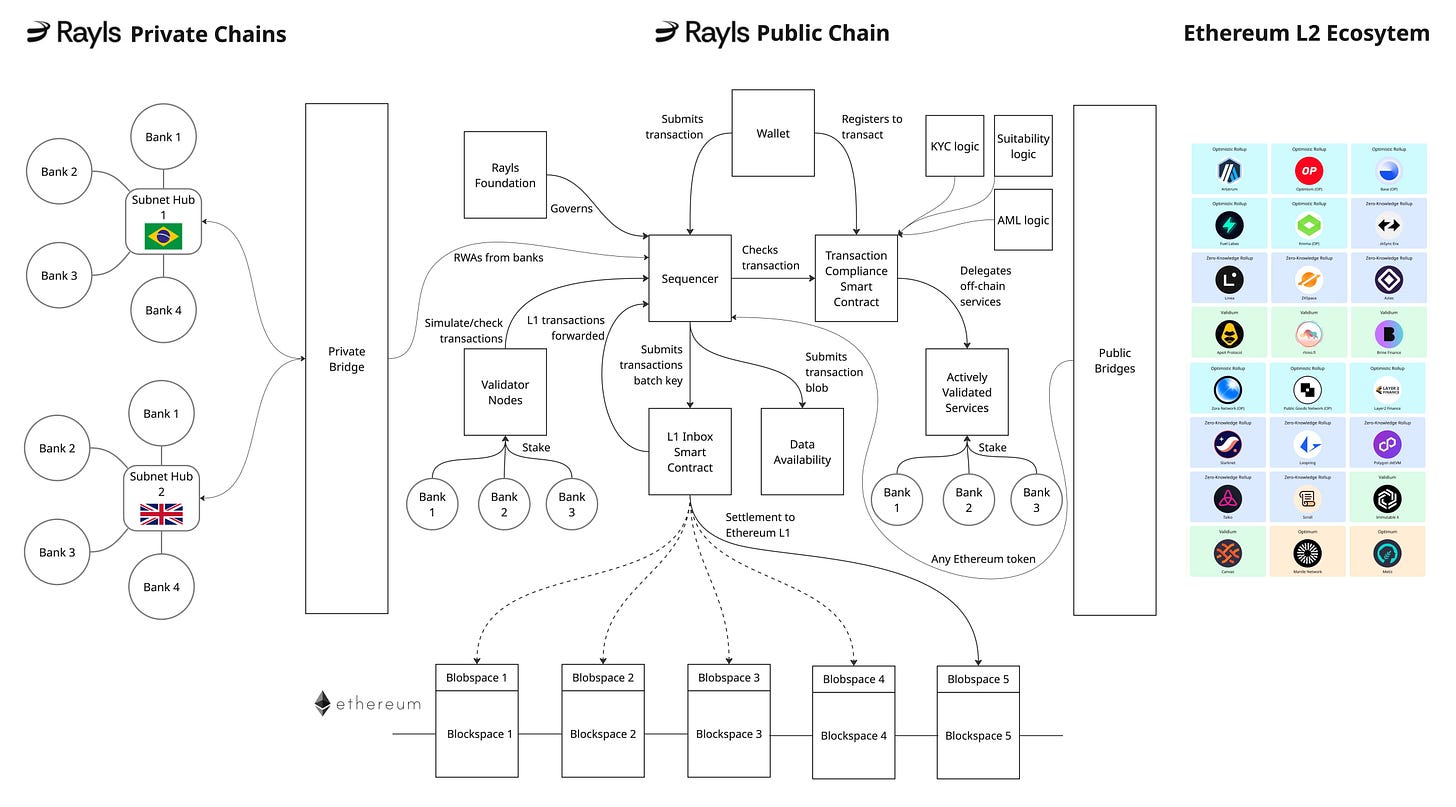

◼️Rayls Public Chain

Raylsエコシステムにおけるパーミッションレスのブロックチェーンで、EthereumのL2上に構築されたEVM互換チェーンです。Arbitrum Orbitを活用して構築されています。

パブリックチェーンながら、「全アカウントKYC済み」という性質を持ち、参加者全員が事前に身元確認されているため金融機関も直接参加しやすい環境になっています。

今後、$RAYLSユーティリティトークンによってトランザクション手数料の支払いやネットワークサービスに利用される予定です。

◼️Rayls Private Networks

金融機関ごとに独立して構築できる許可型EVMチェーンのネットワーク群です。

各機関は自社専用のプライバシーレジャー(個別台帳)を持ち、オンプレミスに設置して完全にプライベートなトランザクション処理を行うことが可能です。

このレジャーは前述のように高TPS・大規模アカウント数に対応し、Ethereum標準のスマートコントラクトやトークンにも完全対応します。複数のプライベート台帳間のやり取りは「プライベートブリッジ」というモジュールで実現され、ゼロ知識証明や準同型暗号による量子安全なトランザクション中継が可能です。

これらの仕組みによって、パブリックチェーンとプライベートチェーンの双方のメリットを金融機関が享受できるというわけです。

🚩変遷と展望

Raylsを開発するParfin社は2019年に設立されました。ファウンダー陣は、伝統的金融と暗号資産の双方に深く関わってきた人物たちです。

CEOのMarcos Viriato氏は銀行業務出身で、早期からビットコインに注目してきた経歴を持ちます。CPTOのAlex Buelau氏は2013年から暗号資産に携わる“Crypto OG”であり、マイナー・投資家としても活動しながら技術戦略を牽引しています。

設立当初はデジタル資産カストディや金融機関向けの基盤開発を進め、2024年には銀行特化型ブロックチェーン「Rayls」を正式ローンチしました。同年、シリーズAラウンドで1,000万ドル(最終的には1,600万ドル規模)の資金調達を実施し、グローバル展開の基盤を整えています。この調達にはParaFi CapitalやFramework Ventures、Núclea社など著名な投資家が参加しました。

Raylsはすでに複数の金融機関と共に実証と連携を進めています。代表的なものは以下の通りです。

ブラジル中央銀行(CBDC「Drex」)

プライバシー保護対応のCBDC実証基盤として採用。16行以上の商業銀行が参加する大規模テストが行われました。Kinexys(旧Onyx/JPモルガン) ― Project EPIC

機関投資家向けトークン化取引におけるプライバシーとデジタルIDソリューションの実証に参加。JPモルガンからも「プライバシーと規制遵守を両立する解決策」と高評価を受けました。Núclea(ブラジル金融市場インフラ)

年間数兆ドル規模の決済ネットワークを支えるNúclea社と提携し、トークン化基盤「Núclea Chain」にRayls技術を導入。商業債権やRWAのデジタル化に貢献しています。B3 Digitas(ブラジル証券取引所 子会社)やBanco BV

デジタル資産管理やトークン化案件においてRayls基盤を活用。NG.CASH(フィンテック)

若年層向けの暗号資産サービス基盤を共同開発。

さらに、MastercardのStart Pathプログラムにも選出されています。

とはいえ、Raylsのパブリックチェーンはまだテストネット段階であり、今後メインネットとして公開されていく予定です。また、チェーン運営に関しては独自トークンの発行を経て最終的にはDAOによる運営に移行していくことも掲げられています。

最終的な目標は、TradFiとDeFiを繋ぎ、何十億もの銀行口座と数兆ドル規模のリアル資産流動性をオンチェーンに取り込むことを目指しており、そのために既存の金融機関との連携を強めています。

💬金融とブロックチェーンの統合は進む

最後は総括を考察です。

考察で毎度同じようなことを書いてる気がしますが、ここ最近は特に既存金融に対してブロックチェーンの統合が加速しているように思います。

ただ、勘違いしてはいけないのはクリプト村の人は常にブロックチェーンに触れているので既存金融との連携や実証実験でも統合を感じますが、一般ユーザーがブロックチェーンに触れて理解し、自然と使い始めるにはまだまだタイムラグがあります。

とはいえ、規制が整備され、銀行などの既存金融機関が自社サービス内にステーブルコインやクリプトの購入ボタン、DeFiへの預け入れボタンなどが整備されていくと、想像以上のスピードで浸透していくとは思います。

日本でもようやくステーブルコインが解禁されそうですが、正直まだまだ課題は多く、個人的にはやはりオン/オフランプのスムーズさが解消されると地続きでステーブルコイン決済や送金が利用できるようになるので普及が早いと考えています。ここは待つしかないですね..。

少し考察が短いですが、わかりやすいユースケースとして非常に面白くすでに実証実験も始まっているプロジェクトですので、紹介させていただきました。

以上、「Rayls」のリサーチでした!

🔗参考リンク:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

🗓️イベント情報

8/27(水)18:30から、ソニー品川本社で「IP×ブロックチェーン」に関するWebXサイドイベントを開催します。ご興味ある方はぜひお申し込みください!

✨有料購読特典

月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。

週2本の限定記事の閲覧

月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)

木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)

1,500本以上の過去記事の閲覧

無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。

不定期のオフ会への参加

オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。

※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら