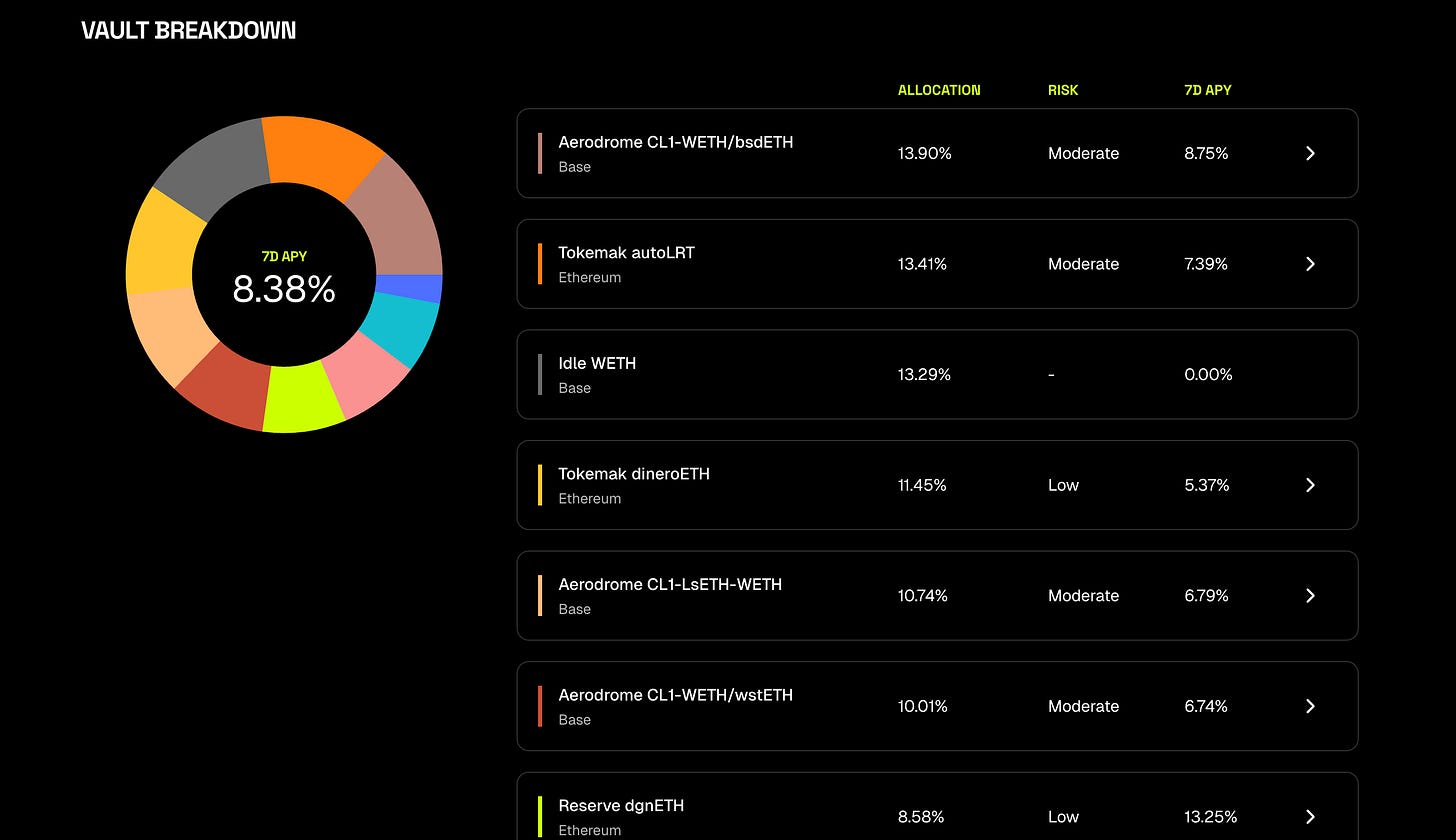

【YO】複数のブロックチェーンにまたがるDeFi利回りを最適化するYield Optimizerプロトコル / Paradigm・Circle等が出資 / @yield

預け入れるだけで自動でリバランスして最適運用してくれます。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「YO」についてリサーチしました。

🟢YOとは?

👁️類似サービスとの差別化ポイント

⚙️技術アーキテクチャ

🧵変遷と展望

💬DeFiを安全に簡単に使う

🧵TL;DR

マルチチェーン自動イールド最適化:Ethereum、Base、Solanaなど複数チェーンの信頼性高いDeFiプールを横断し、リスク調整後の利回りを最大化するよう資産を自動的に再配分

非カストディ&ERC-4626準拠Vault:ユーザー自身のウォレット管理下で、Vaultに預け入れると対応yoTokenが発行され、価値が自動で上昇(複利運用)

高度なリスク評価と透明性:Exponential.fiのリスクスコアに基づき、セキュリティ監査済みプールのみをホワイトリスト化し、安全性と持続可能性を重視

オフチェーン戦略エンジン+権限分離:バックエンドのオフチェーンアルゴリズムが最適配分を計算し、マルチシグ管理のオンチェーンコントラクトでセキュアに実行・アップグレード

🟢YOとは?

「YO」は、複数のブロックチェーンにまたがるDeFi利回り(イールド)最適化サービスです。Yield Optimizerの略で「YO」という名称が付けられています。

ユーザーは暗号資産を一度預けるだけで、プロトコルが自動的に各種チェーン・プロトコル上の最適な利回りプールを選択し、資産を再配置(リバランス)してくれます。

主要な機能・特徴は以下の通りです。

マルチチェーン対応の自動イールド最適化

EthereumやBase、Solanaなど複数チェーン上のプールから最適な利回りを統合し、常に最高のリスク調整後利回りを狙って資産配分を変更します。

例えばBTC建ての「yoBTC」Vaultでは、Baseチェーン上のMorphoやEthereum上のAave等、チェーンやプロトコルを問わず最適な運用先へ自動振り分けされます。

非カストディアル設計

YOはユーザー資産をユーザー自身のウォレットで管理する非カストディアル型プロトコルです。ユーザーはウォレット接続するだけでサービスを利用でき、私的鍵や資産の管理権限をプロジェクト運営側に預ける必要がありません。

連続的な利回り最適化

プロトコルは常時利回りを監視し、利回り環境の変化に応じてプール間の資産配分を調整します。短期的な利率変動に左右されすぎないよう、手数料負担とのバランスを考慮しつつトレンドを見極めてリバランスを実施します。

リスク評価に基づく運用

運営企業Exponential社が開発したリスク評価システム(Exponential.fiのリスクレーティング)を組み込み、各プールの元本毀損リスクをスコア化して利回りと加重評価することで、単純な高金利追求ではなく「リスク調整後リターン」の最大化を図っています。

VaultとyoToken

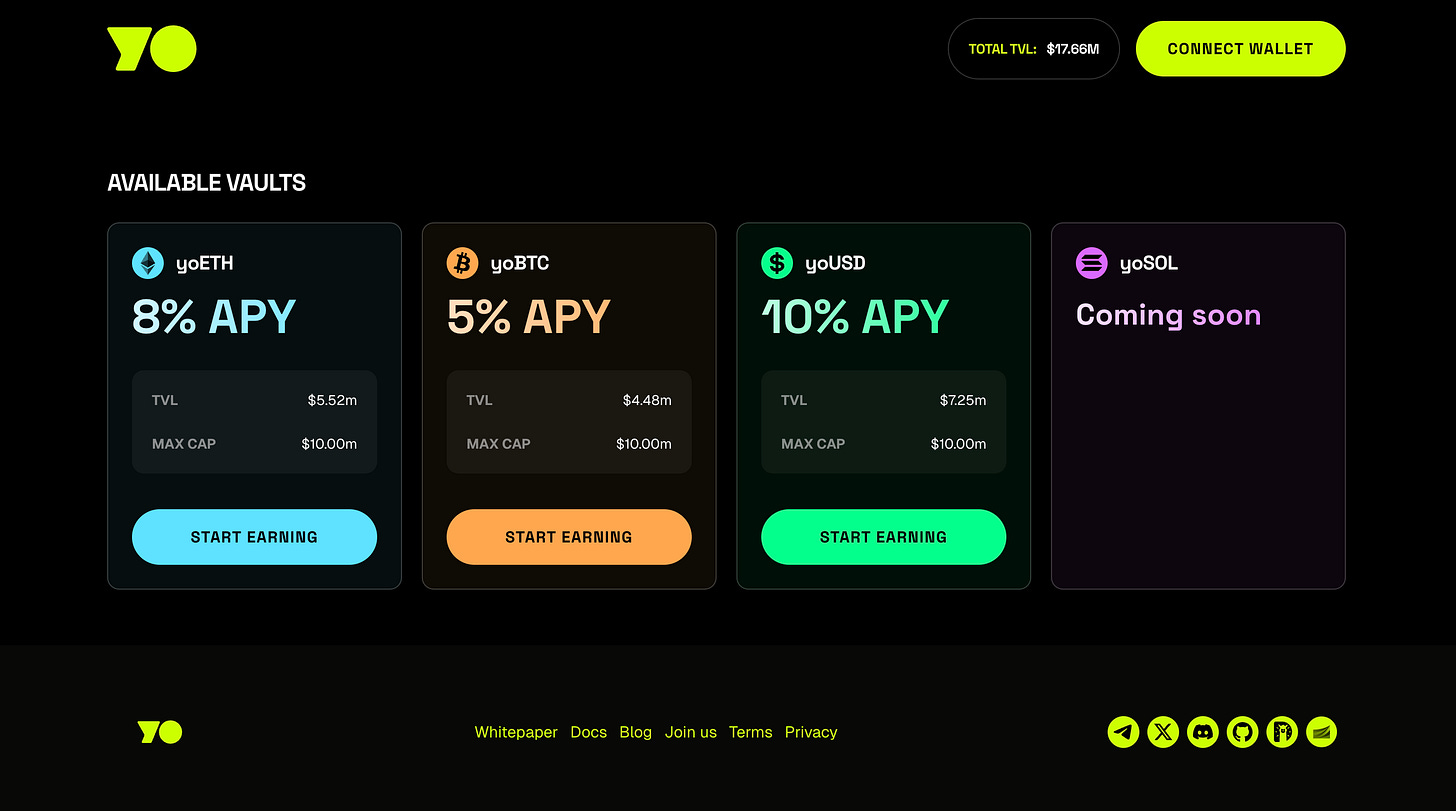

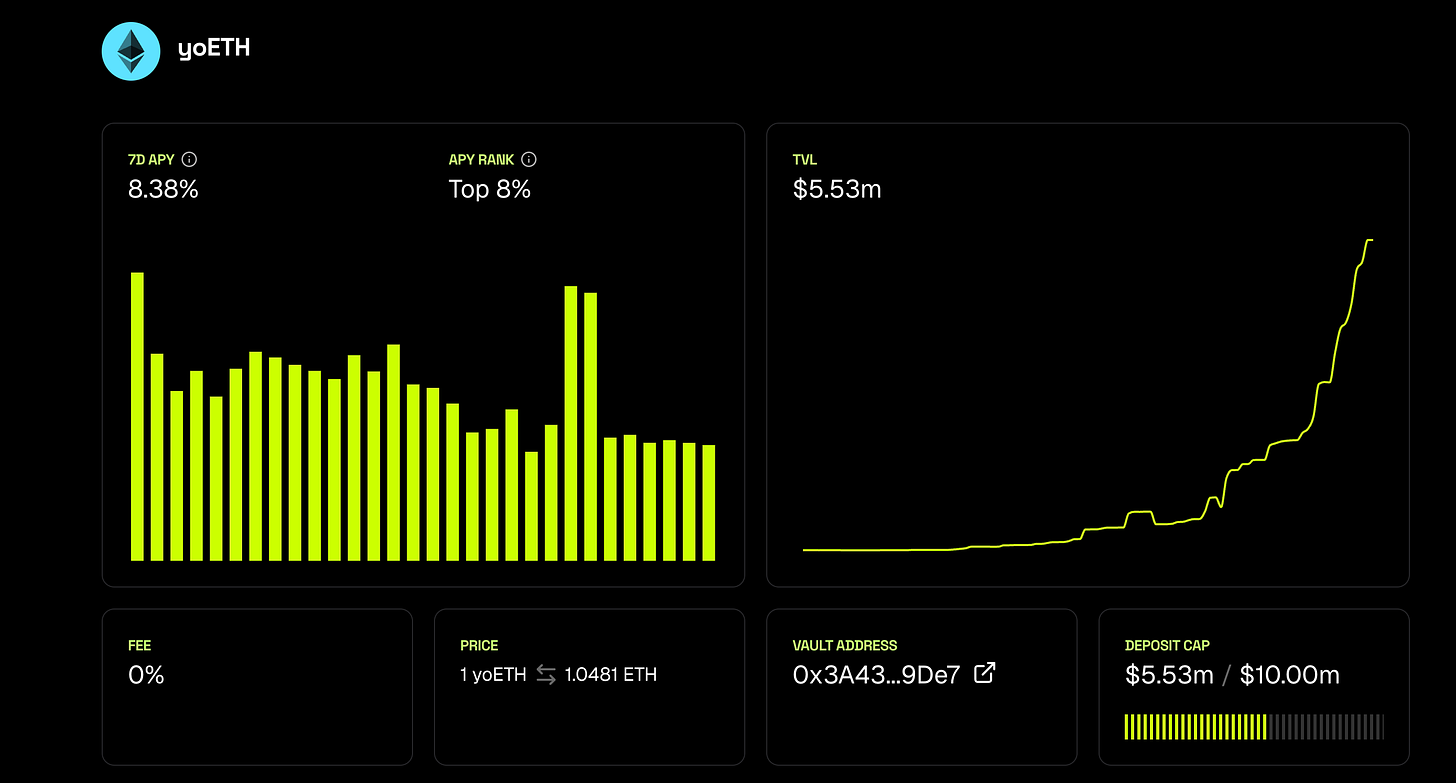

資産種類ごとに「Vault」と呼ばれるプールが用意され(例: ETH運用のyoETH、BTC運用のyoBTC、USDステーブル運用のyoUSDなど)、ユーザーが資産を預け入れると対応するyoTokenと呼ばれるERC-4626準拠のトークンが発行されます。

yoTokenはユーザーのVault持分を表し、自動的に価値が増加していくため利息の再投資や手動請求は不要です。

共同創業者の一人であるCEOのDriss Benamour氏も「従来のDeFi運用は複雑かつ断片的でリスク管理も難しく、一般投資家には利用ハードルが高かった。YOはそれを解決するためのユーザーフレンドリーでリスク管理された選択肢だ」と述べています。

👁️類似サービスとの差別化ポイント

YOが属するイールドアグリゲーター(利回り最適化)サービスの分野では、既にいくつかの先行例や競合が存在します。

代表的なのはYearn Financeで、単一チェーン上(主にEthereum)で様々なプロトコル間の利回りを自動最適化する先駆的サービスです。また、マルチチェーン展開で各チェーン上の利回りを自動複利運用するBeefy Financeや、特定戦略に特化したVaultを提供するRibbon Finance・Idle Financeなども類似のカテゴリに含まれます。

こうした競合と比較した場合のYOの差別化ポイントは以下の通りです。

単一のVaultで複数チェーンに跨る運用

Yearn等は基本的に各チェーンごとに独立したVaultを持ちますが、YOは「単一金庫、複数チェーン展開」のモデルを採用しています。

ユーザーは一度の預け入れで、Ethereum・Base・Solanaといった異なるブロックチェーン上のプールに同時にアクセスでき、裏側でプロトコルがブリッジや最適配分を処理します。

他社サービスではユーザー自身がチェーン間ブリッジを使って資産移動する必要があったり、チェーンごとに戦略が限定されていましたが、YOはその手間を排しクロスチェーンでシームレスに運用できる点が強みです。

リスク調整後リターンの重視

従来の利回りアグリゲーターは単純なAPYの高さにフォーカスしがちでしたが、YOはExponential社独自のリスク評価フレームワークを組み込み、プールごとの清算リスクやスマートコントラクトリスクを定量化して考慮しています。

そのため、表面的な金利だけでなく「元本毀損の可能性まで勘案した実質的なリターン」を最大化するアプローチとなっています。

競合の中には高リスクな流動性マイニングで一時的に高APRを出すケースもありますが、YOは慎重なプール選定(安全性が高く実利回りの持続可能性があるものに限定)を行い、持続的で信頼できる利回りを提供する点で差別化しています。

コミュニティ主導と透明性

Yearn FinanceがYFIトークンによる分散ガバナンスを打ち出したように、YOも将来的にコミュニティ主導の運用を目指す姿勢を見せています(現状ではチーム主導部分もありますが、重要パラメータは公開されVault毎の投資先も透明化されています)。

競合の中には運用アルゴリズムがブラックボックスだったり運営の信頼性に疑問符の付くプロジェクトもありますが、YOは監査報告公開や投資先一覧の開示など透明性に努めています。

以上のように、YO Protocolは既存の類似サービスと比べて「マルチチェーン×リスク管理」による新しいアプローチを取っていることが最大の特徴です。

⚙️技術アーキテクチャ

続いて、もう少し詳細の仕組みを見ていきます。

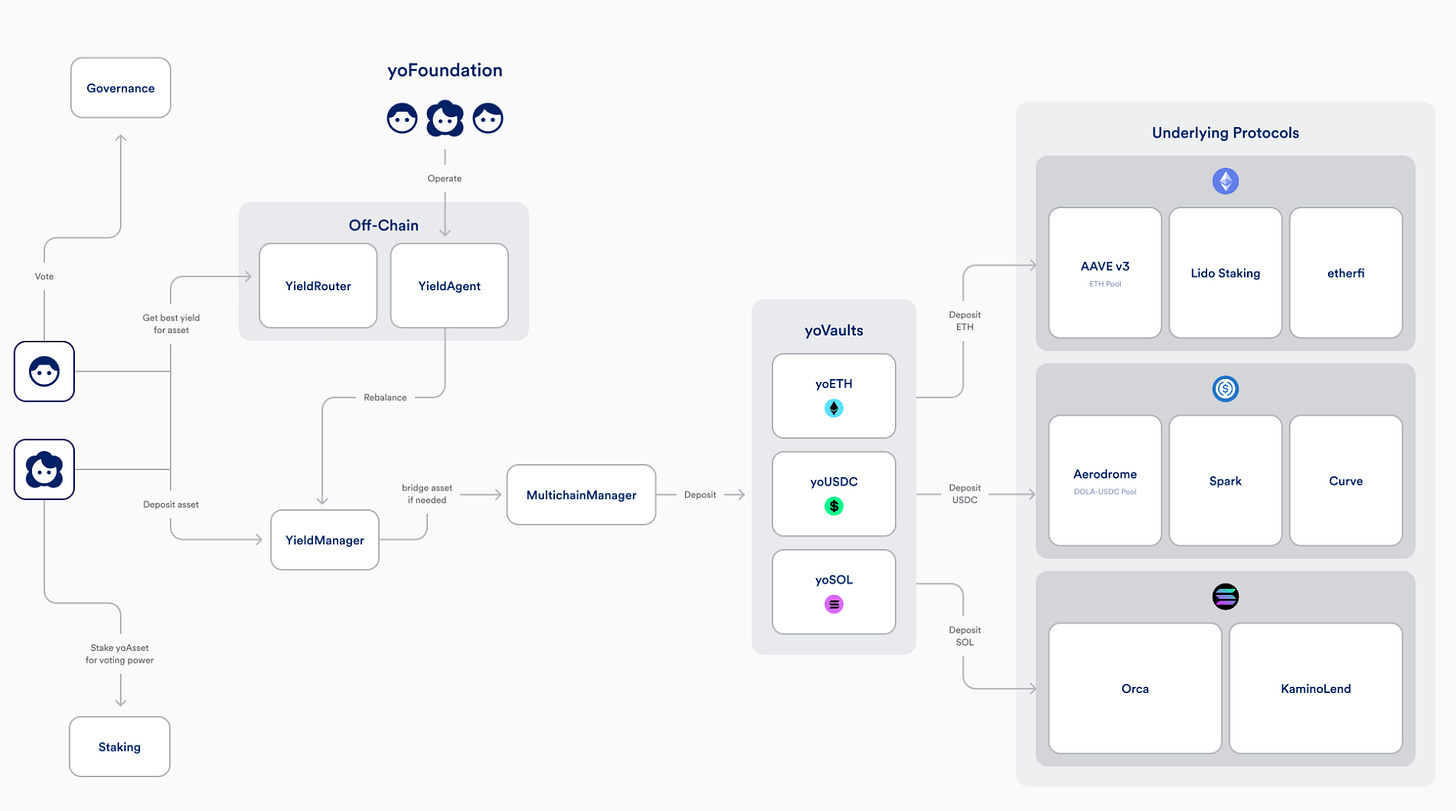

以下の図が全体像となります。

運用とリバランス

ユーザーがVault(金庫)に資産を預けると、プロトコルが複数のブロックチェーン上の複数のDeFiプロトコルに分散して資産を配分し、常に最高のリスク調整後利回りを狙うよう設計されています。

具体的には、YOのアルゴリズムが各チェーン・各プロトコルのプール利回りを監視し、利回りが高い所に資金を自動で移動させます(リバランス)。例えば、ある運用先の利回りが低下した場合には、YOが資金をより有利なプールへと移し替え、「資金が常に一番効率良く働く」状態を維持します。

リバランスの判断自体は、Exponentialの開発チームが用意したオフチェーンのアルゴリズムによって行われます。(上記の図でいうOff-ChainのYield RouterとYield Agent部分)

常に各チェーン・各プールの状況(利回り、流動性、リスクスコアなど)をチェックして最適なポートフォリオ比率を計算しています。その上で、権限を持つオペレーターが実際にコントラクトを操作して資産移動を実行する、という二段構えになっています。

このように現在は運用判断ロジックがオフチェーンに依存しているため、初期段階においてはプール選択がチームの裁量に大きく委ねられており中央集権的である、という指摘もあります。ただし、将来的にはコミュニティ参加型の運用(たとえば投票によるプール追加や、自律的なリバランス自動化の高度化)が計画されているようです。

運用先の選定基準

資金を預ける運用先プールは、予め選定された信頼性の高いプロトコル群に限定されています。プロジェクトチームおよびコミュニティによってキュレーション(厳選)されたプールのみがホワイトリスト登録されており、各プールはいずれもセキュリティ面やファンダメンタルズが堅固であることが条件となっています。

具体的には、スマートコントラクトが監査済みである、充分な運用実績があり悪用事例がない、オラクルやガバナンスに深刻な脆弱性がない、といった基準を満たすプロトコルだけが選ばれます。

また、YOの選定基準にはExponential.fiの提供するリスク評価システムが統合されています。後述しますが、運営チームはYOをリリースする前にリスク分析のサービスを提供しており、YOにもその機能が統合されています。

Exponential.fiは投資先プロトコルの安全性や信頼性を総合評価する仕組みを持ち、コードの品質・過去のハッキング事例・資産の透明性・運用実績・開発チームの信頼度・トークノミクスの健全性など数千項目に及ぶリスク要因をスコアリングします。

具体的な仕組みとしては、例えばExponentialのリスク評価が低い(危険度が高い)と判定したプールは、利回りが高くてもターゲットから除外するか、ごく一部の資金しか割り当てない、といった制御が行われます。

逆に、リスク評価が高く安全性の高いプールには、たとえ表面利回りがやや低めでも優先的に資金を配分します。これにより、YOはユーザーに「ハイリスクすぎる穴場利回り」を薦めてしまう事態を避け、あくまで安全圏内で最大のリターンを追求することにフォーカスしています。

スマートコントラクトの構成

YOのスマートコントラクト群は、ERC-4626標準(ERC-4626: トークン化Vault標準)に基づいて構築されています。

各資産クラスごとにVaultコントラクト(yoVault)が存在し、例えばETH用のyoETH Vault、BTC用のyoBTC Vault、USD用のyoUSD Vaultといった具合です。

Vaultはユーザーからの預け入れ資産を受け入れ、代わりに利回り付きのyoトークン(例:yoETHトークン)を発行します。yoトークンはERC-20互換でユーザーのウォレットで保有可能な上、ERC-4626インターフェース準拠であるため他のDeFiプロトコルとの統合(担保利用や流動性提供など)も視野に入れた設計です。

yoトークン自体はリベース(枚数が増減する)型ではなく、Vault内の運用益に応じて1トークン当たりの裏付け資産価値(交換レート)が上昇する仕組みになっています。

そのため、ユーザーは特別な収益受取操作をしなくてもyoトークンを持っているだけで自動的に複利運用される形となります。

🧵変遷と展望

そんなYOを開発・提供する運営主体はExponential社というスタートアップ企業です。

2021年に、Driss Benamour氏(CEO)、Mehdi Lebbar氏(President)、Greg Jizmagian氏ら元Uber出身者を含むチームによって創業されました(本社所在地: 米国カリフォルニア州サンフランシスコ)。

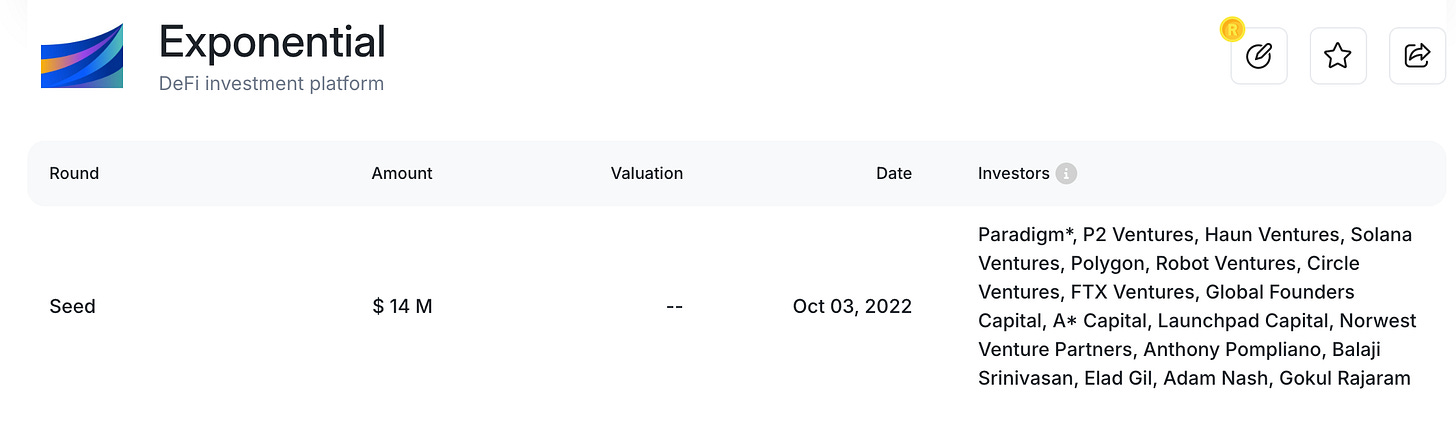

Exponential社は2022年にParadigmがリードしHaun Ventures等が参加する1,400万ドルのシード資金調達を実施しており、Solana財団やCircleなど複数の有力企業・プロジェクトから出資を受けています。

YOリリース以前は、Exponential.fi上でユーザー保有資産のリスク分析(ウォレット内の投資先安全性評価)や利回り機会の比較・発見サービスを提供してきました。

今回ローンチしたYOは、そうしたリスク評価インフラを基盤として「ユーザーが直接最適な利回りにワンクリック投資できる」次の段階のサービスと言えます。

YO自体は2025年5月13日にリリースされたばかりですが、すでに$17.64mのTVLを誇り、堅調なスタートを見せています。

💬DeFiを安全に簡単に使う

最後は総括と考察です。

技術詳細は置いておいて、プロダクト自体のイメージは非常にわかりやすいです。従来までのイールドアグリゲーターのように資金をValutに預け入れることで自動的に最適運用してくれる形は非常にメリットがあります。

まず間違いなくこの「DeFiへワンタップ預け入れで後ろで最適運用」の流れは来ます。

考察するとしたら、この流れがどういう技術スタックによって実現され、主流になるのか、です。YOもそうですが、既存のイールドアグリゲーターも簡単にいえば、運用がめちゃくちゃ上手い人がいて、その人(またはチーム)が裏で頑張って運用するという形です。

当然、裏でシステム組んで検知したり移動したりしてると思いますが、本質的には優れた運用者のスキルがあり、それを横展開している形のはずです。

一方で、AIエージェントが台頭し、DeFAIの領域でもこのように資金を預け入れると後は勝手に運用してくれる形が模索されています。

実現しているスキームは異なるかもしれませんが、ユーザーからしたときのメリットは同じです。

個人的にはイールドアグリゲーターが実現できている利回りや運用戦略をAIが学習して、実質的にイールドアグリゲーターの裏側の運用をAIエージェントがやっている、みたいなところから普及が始まりそうな予感がしています。

AIエージェントが最適な利回りを探すということは、当然ながら最適な利回りを探すためのロジックを規定または学習させなければいけません。どういう条件で情報収集し、どのプロトコルに預けてよくて、どのタイミングでリバランスするのか、細かい条件が無数にあります。

なので、すでにそのロジックを知っているチームがAIによって最適化、さらにその運用戦略を尖らせていく方が実現が早そうなイメージがあります。

そう考えると、DeFAIをネイティブで作り始めているチームが既存のDeFiに買収されたり連携して、AIエージェントのインターフェースと学習機能だけを提供し、その具体的な学習の仕方やロジックはDeFiチームが提供するという形が生まれていくかもしれません。

この激動の時代にどこにポジショニングを置くのかは非常に大事で、AIに代替されず、中長期的に価値があるポジションを見極める必要性を改めて感じます。

YOはその意味で、非常に面白そうなポジションです。

というか、普通にプロトコルとしても利回り高いです。BTCも5%で回ってるし、ETHも8%で回ってます。

運用先として、自分でも使ってみたいと思います。

以上、「YO(YO Protocol)」のリサーチでした!

🔗参考/画像引用先:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:🇯🇵🇺🇸🇰🇷🇨🇳🇪🇸の5ヶ国語で展開されるweb3ニュースレターの日本語版。「1日5分でweb3をより深く学ぶ」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや研修なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら