【Superfluid】動的な送金と分配を可能にするプロトコル / ERC-20をラップしてSuperTokenへ / サブスクや給与のリアルタイム支払いを可能に / Kaito LaunchPadでトークンセール実施中 / @Superfluid_HQ

オンチェーン経済圏の中心に位置する存在になり得ます。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Superfluid」についてリサーチしました。

🥛Superfluidとは?

🚩変遷と展望

💬オンチェーン経済圏の基盤プロトコルの1つ

🧵TL;DR

Superfluidは、ブロックチェーン上で資産の連続送金(Money Streaming)と分配(Distribution)を実現するプロトコルで、2025年にはガバナンストークンSUPを発行しました。

Super TokenはERC-20を拡張したラップ型トークンで、リアルタイム送受信を可能にし、残高を動的に変化させます。

Money Streamingは1対1の毎秒送金を安全に実行でき、給与、サブスク、寄付、投資などに利用されています。

Distributionは1対多の効率的な配布を実現し、DAO報酬やDeFi利息、収益シェア、ベスティング管理に活用されています。

🥛Superfluidとは?

「Superfluid」は、ブロックチェーン上で動作する資産ストリーミングとディストリビューション機能を提供するプロジェクトです。

新たなトークン規格であるSuper Tokenを導入し、従来のERC-20トークンにリアルタイムの送金機能を付加することで、動的な給与支払い、サブスクリプションなどリアルタイムでの送受信を簡単に行うことができます。

では、その仕組みを見ていきます。

◼️Super Token

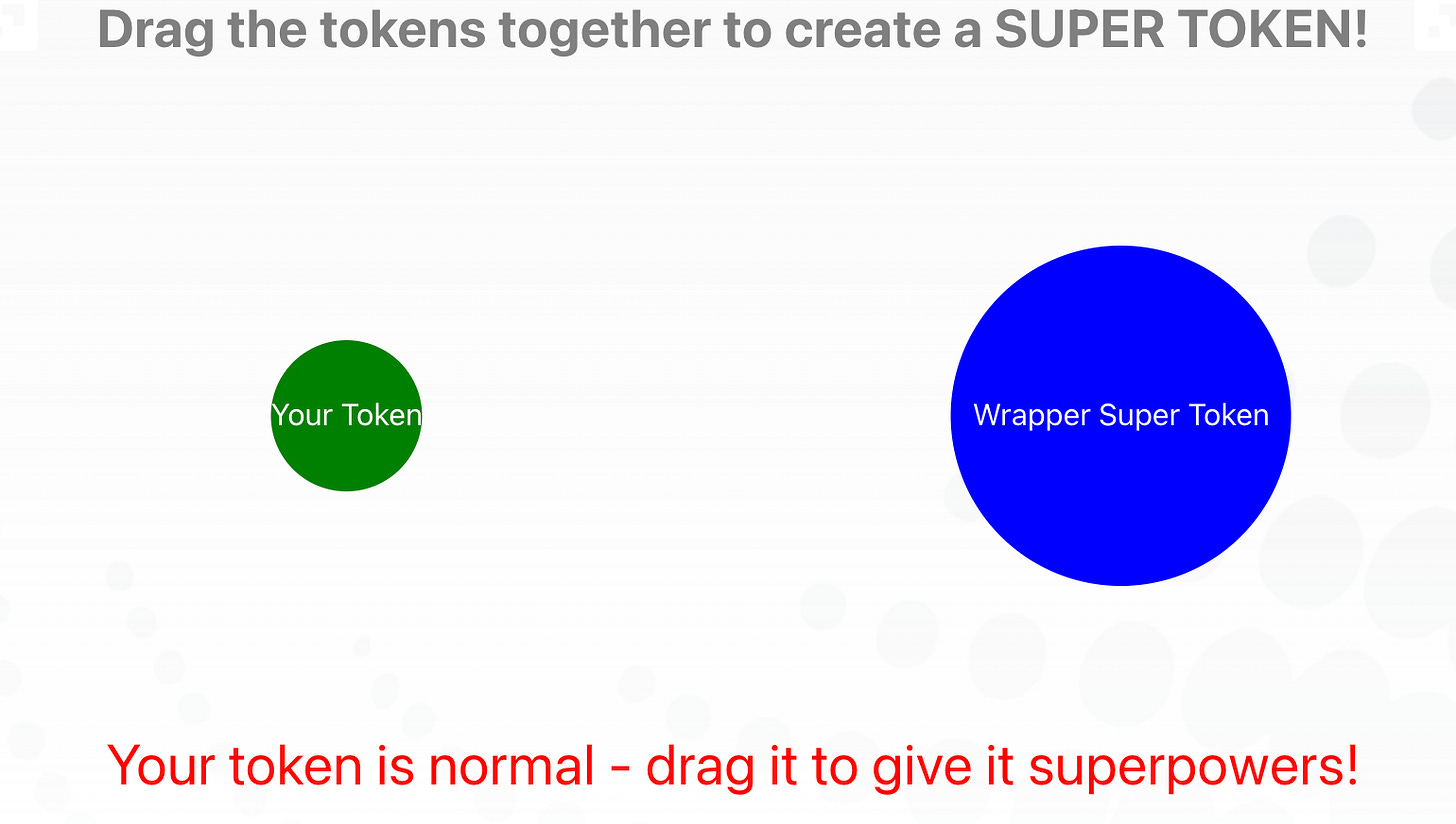

Super TokenはERC-20(およびERC-777)の拡張として実装された特別なトークンで、ネットワーク上でリアルタイム送金や一対多分配といった「スーパーな」機能をもつトークンです。

既存の通常トークン(ERC-20)をラップすることでSuper Tokenに変換でき、逆にいつでも元のトークンにダウングレードして戻すことが可能です。

たとえばUSDCをアップグレードするとUSDCxというSuper Token(Super USDC)が発行され、逆にダウングレードするとUSDCxを焼却して元のUSDCが戻ってきます。この仕組みにより、既存の資産を損なうことなくSuperfluidの機能を利用できます。

Super Tokenは単なる静的残高だけでなく、進行中のストリームや分配によるリアルタイム変化分を加味した動的残高を表現します。つまり、ユーザーのウォレット残高は刻々と変化し、送金や受取の流量に応じて増減します。

具体的にSuper Tokenに変換した後にできることとして、主に以下の2つの機能が用意されています。

◼️①Money Streaming

一定のフロー率で連続的にトークンを送金する機能です。

送金者(ストリームの送信側)は「毎秒いくら」のレート(フロー率)を指定してストリームを開始すると、そのトークンがブロックタイムに同期して継続的に受取側に流れ続けます。

例えば「Bobに毎秒1トークンを送る」ストリームをAliceが開始すると、Aliceの残高からBobの残高へ1秒あたり1トークンずつ自動で移動し、停止するまで無期限に続きます。この仕組みでは送金の都度トランザクションを発行する必要はなく、一度ストリームを設定するだけで資金移動がリアルタイムに進行します。

ストリームの開始時、送信者はあらかじめ一定額のデポジットをロックします。これは送信者が残高不足に陥った場合に備えるためで、万一送金者の残高が枯渇しそうになった場合は、Sentinel(番人)と呼ばれる外部監視者がストリームを強制停止し、このデポジットから報奨を受け取ります。

こうした仕組みにより、不用意な残高不足による債務不履行を防ぎつつ、ストリームが安全に運用されます。また、送信者・受信者はいずれもいつでもストリームを終了でき、終了時点までの送金が完了した後、残りのデポジットは送信者に返却されます。

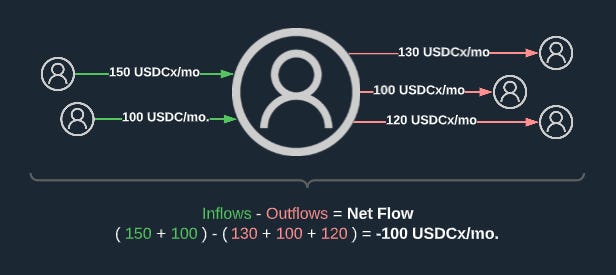

また、ストリームでは、送信者・受信者それぞれに自分のネットフロー(毎秒の純増減率)が計算されます。自分に入ってくる全ストリームの合計レートと、自分から出ていく全ストリームの合計レートの差分がネットフローであり、この値に基づいてウォレット残高がリアルタイムに増減します。

この仕組みを用いて、例えば以下のようなユースケースが生まれています。

給与・報酬のストリーミング

DAOやスタートアップが従業員/貢献者に対して給与を秒単位で支払う。

働いた分だけ即時にウォレット残高が増えるため、給料日を待たずに資金を活用可能。

例: MakerDAOのコアユニット支払い、Coinshiftとの統合によるDAO給与機能。

サブスクリプション支払い(定額サービス課金)

NetflixやSpotifyのようなサービスを、月単位ではなく利用時間に応じて自動課金。

解約すれば即座に支払いが止まるため、柔軟性と透明性が高い。

例: Diagonal(web3版Stripe)がSuperfluidを活用して継続課金を提供。

継続的な寄付やサポート

クリエイターやオープンソース開発者に対し、ファンや支援者が秒単位で寄付を送り続ける。

例: GitcoinやLensなどでの「推し」へのリアルタイム支援実験。

ドルコスト平均法(DCA)投資

投資家が毎秒少額ずつトークンをDEXに流し込み、自動で分散購入。

市場価格変動リスクを平滑化。

例: Ricochet Exchange(Polygon上)でのDAIxストリーム→ETHやMATICへの定期スワップ。

◼️②Distribution

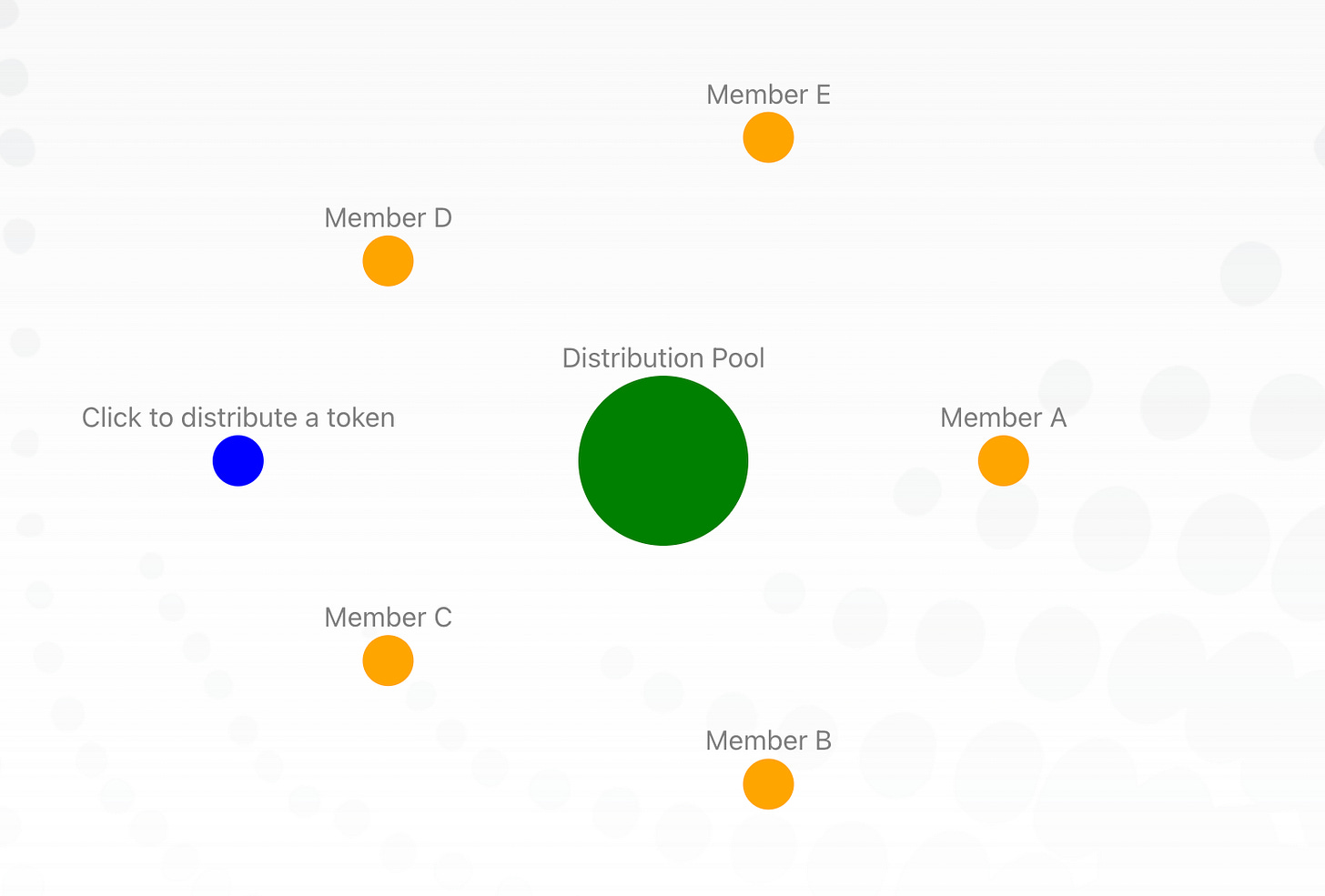

こちらは一対多のトークン分配を効率よく行うための仕組みです。

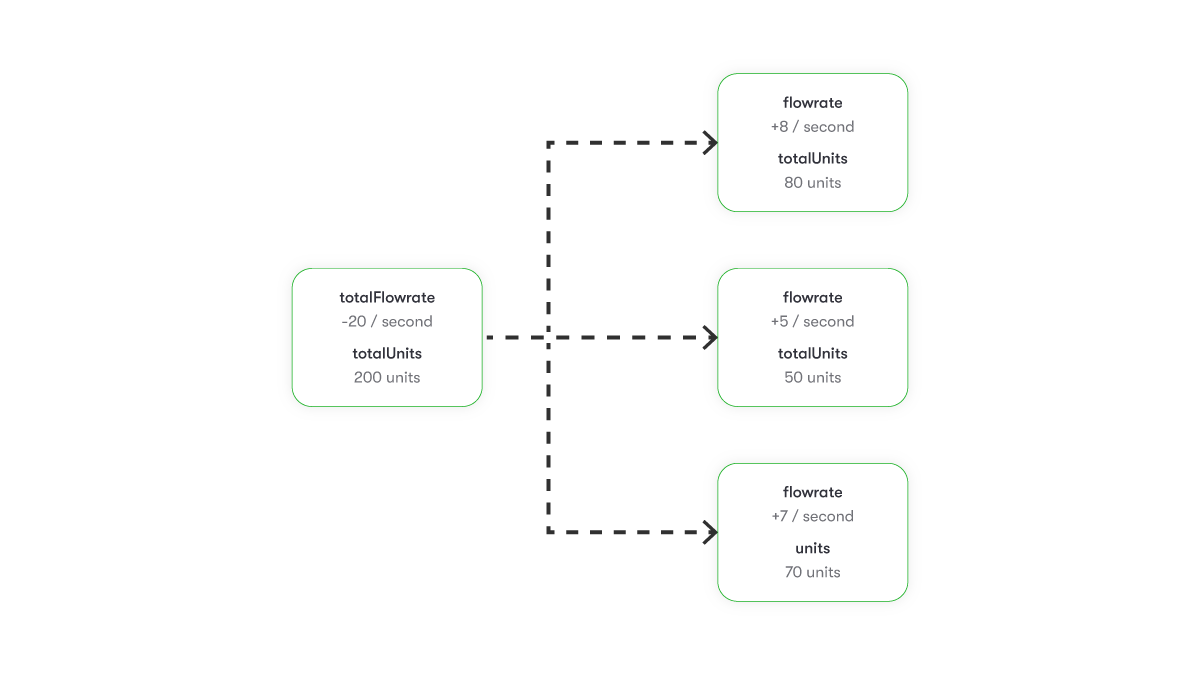

ある送信者(配布者)が複数の受取人にトークンを配る際、各受取人にあらかじめユニットと呼ばれる持分を割り当てておき、配布時に配るトークン総額を更新すると、その持分比率に応じて受取人全員の残高が自動更新されます。

例えばAliceがBob, Carol, Dave, Erinの4人にそれぞれ1単位ずつ発行すれば、各人は将来の分配額の25%ずつを受け取る権利を持つことになります。この状態でAliceが「100トークンを配る」と実行すると、各人の残高には自動的に25トークンずつ加算されます。一度単位を設定すれば、以降Aliceは同じ配布グループに対して何度でもワントランザクションでまとめて配布でき、個別に複数回送金する必要がありません。

この仕組みによって、受取人が数十人・数百人と多くてもガスコストが一定で済み、極めてスケーラブルな配布を実現します。

また、Superfluidは2023年頃のアップデートでDistribution Poolという新しい仕組みを導入しました。これは分配対象グループ自体をスマートコントラクト化(プール化)し、持分単位をERC-20トークンのように転送可能にしたものです。

端的に言えばユニットをERC-20にすることで、流動性提供時のシェアのようにプールの持分を取引できるようにしました。これによって、あるプールに対して送金ストリームを流し込み、そのプール内の全メンバーが単位比率に応じてリアルタイムにトークンを受け取る、ということが可能となり、汎用性が増加しました。

この仕組みを用いて、例えば以下のようなユースケースが生まれています。

DAOトレジャリーの報酬分配

DAOがコミュニティメンバーに対してガバナンストークンやUSDCを一斉配布。

数百人規模の配布でも1回のトランザクションで処理可能。

例: OptimismのRetroPGF助成金配布にSuperfluid Distributionが利用。

DeFiの利息や報酬の自動配布

流動性提供やステーキングの利回りを、ユーザーにリアルタイムで分配。

「報酬請求ボタン」を押す必要がなくなる。

例: Idle Financeが利息をDistribution経由でストリーム配布。

収益シェア(Revenue Sharing)

プロジェクトの売上や手数料収益を、出資者・NFT保有者・クリエイターに分配。

単位(Units)をトークン化すれば譲渡可能=二次市場での収益権売買も可能。

チーム・投資家への分配

スタートアップがトークン発行時に投資家やチームメンバーへトークンを定期的に分配。

ベスティングやロック解除をDistributionプールで自動管理できる。

以上がコアな機能となります。

🚩変遷と展望

Superfluidは、ブロックチェーン上で「お金を流す」体験を実現するために誕生したプロジェクトです。創業は2020年2月、イギリス・ロンドンに設立され、共同創業者はFrancesco George Renzi(CEO)、Michele D’Aliessi(COO)、ZhiCheng(Miao)Miao(CTO)の3名です。

当初はEthereum上で「Constant Flow Agreement(CFA)」と「Instant Distribution Agreement(IDA)」というスマートコントラクトを軸に展開し、秒単位での給与支払い(ストリーミング)や、大人数への即時報酬分配(ディストリビューション)を可能にしました。

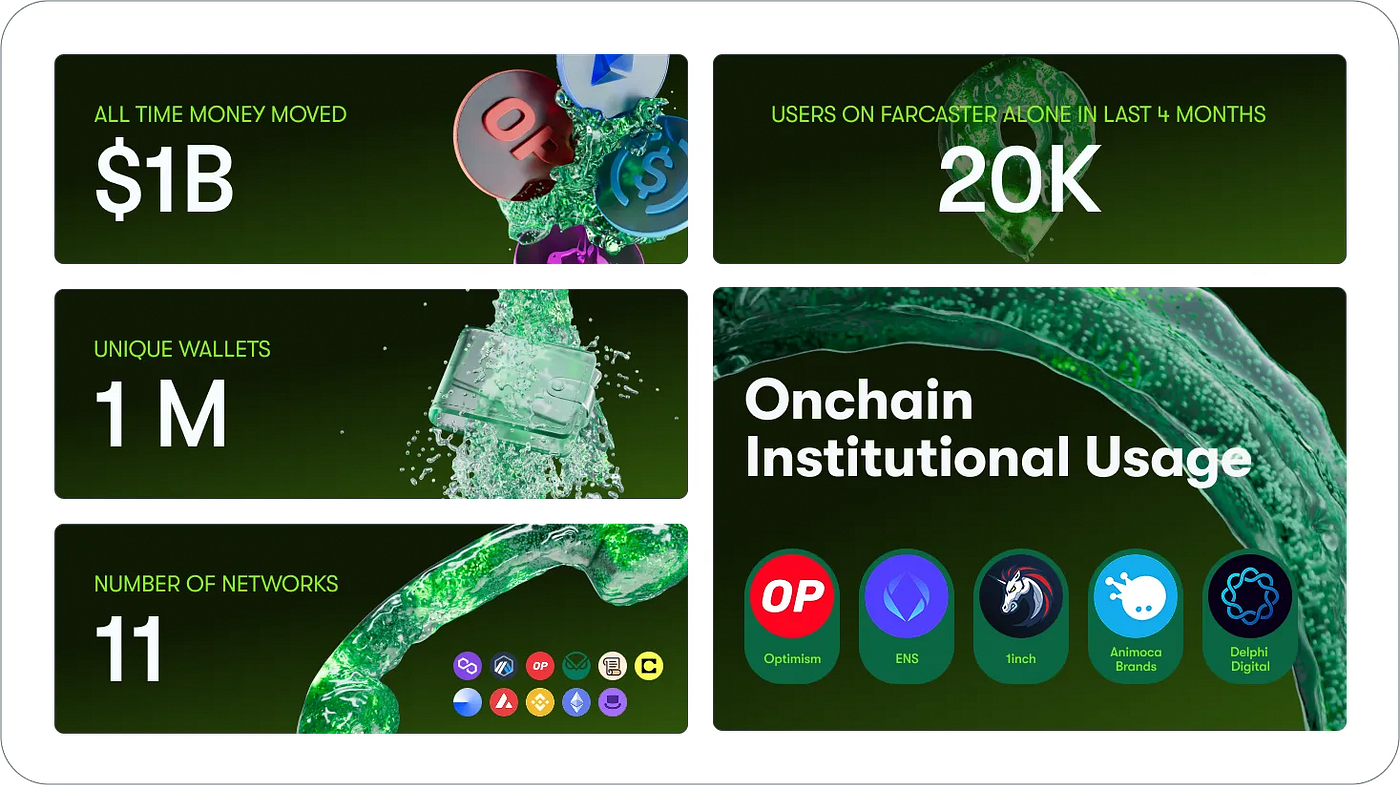

その後はL2対応を進め、2021年にはOptimismやArbitrum、2022年にはPolygon、Gnosis、Avalanche、BNB Chainなど主要ネットワークに展開。2023年にはBaseへの対応も果たし、利用コストとスケーラビリティを高めました。

さらに2023年後半からは「Distribution Pools」や「Streaming Distribution」が実装され、1対多の継続分配まで含む包括的な「ディストリビューション」機能へと進化しています。こうした進化に伴い、プロトコル内の用語も刷新され、CFAは「Money Streaming」、IDAは「Distribution」と呼ばれるようになりました。

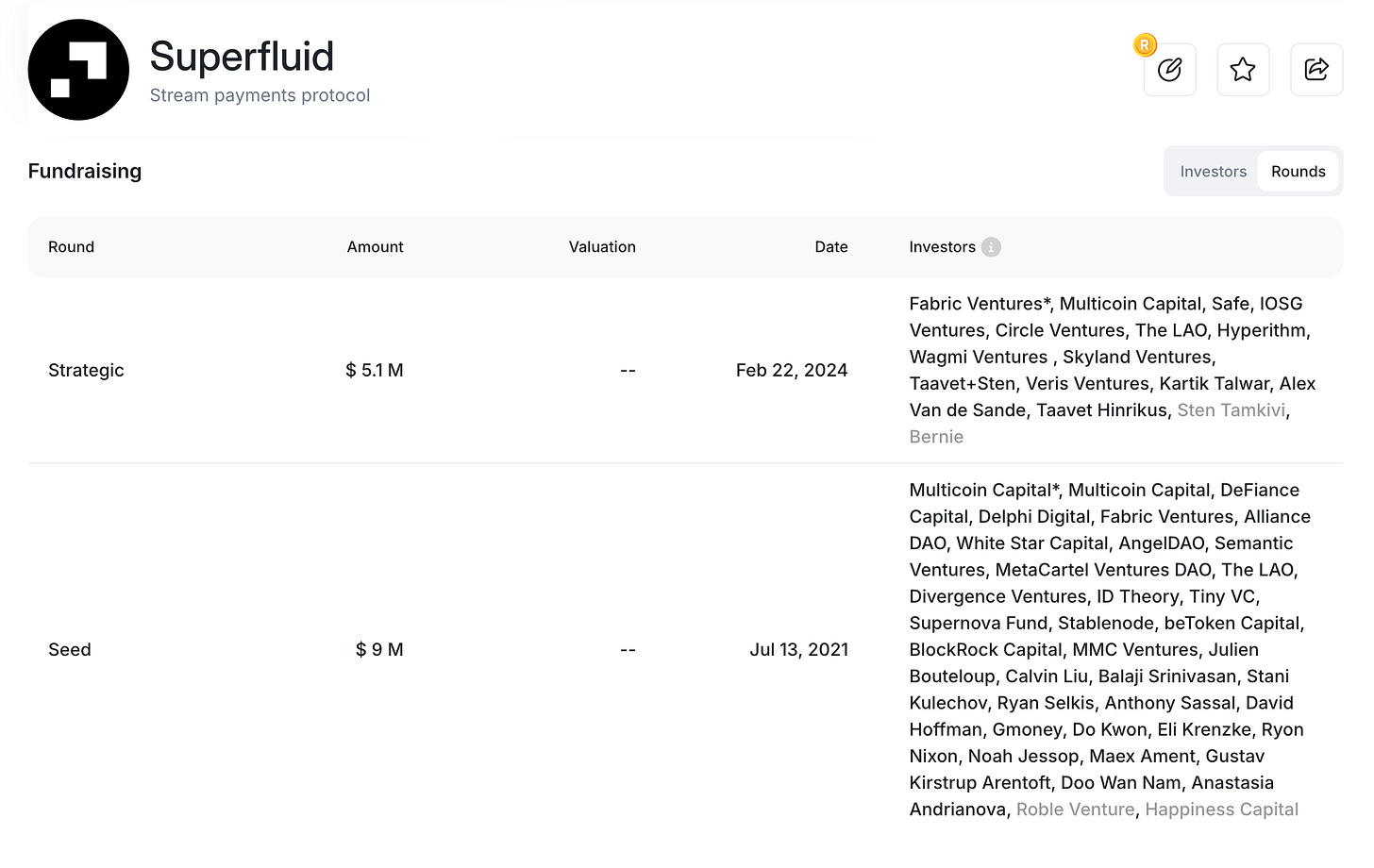

資金調達は2021年8月に900万ドルを獲得し、Fabric VenturesやDelphi Digital、Balaji氏、Aave創業者Stani氏らが出資。その後2024年2月には510万ドルを追加調達し、累計調達額は1,410万ドルに到達しました。

そして2025年2月、ついにネイティブガバナンストークン「SUP」が発行されました。

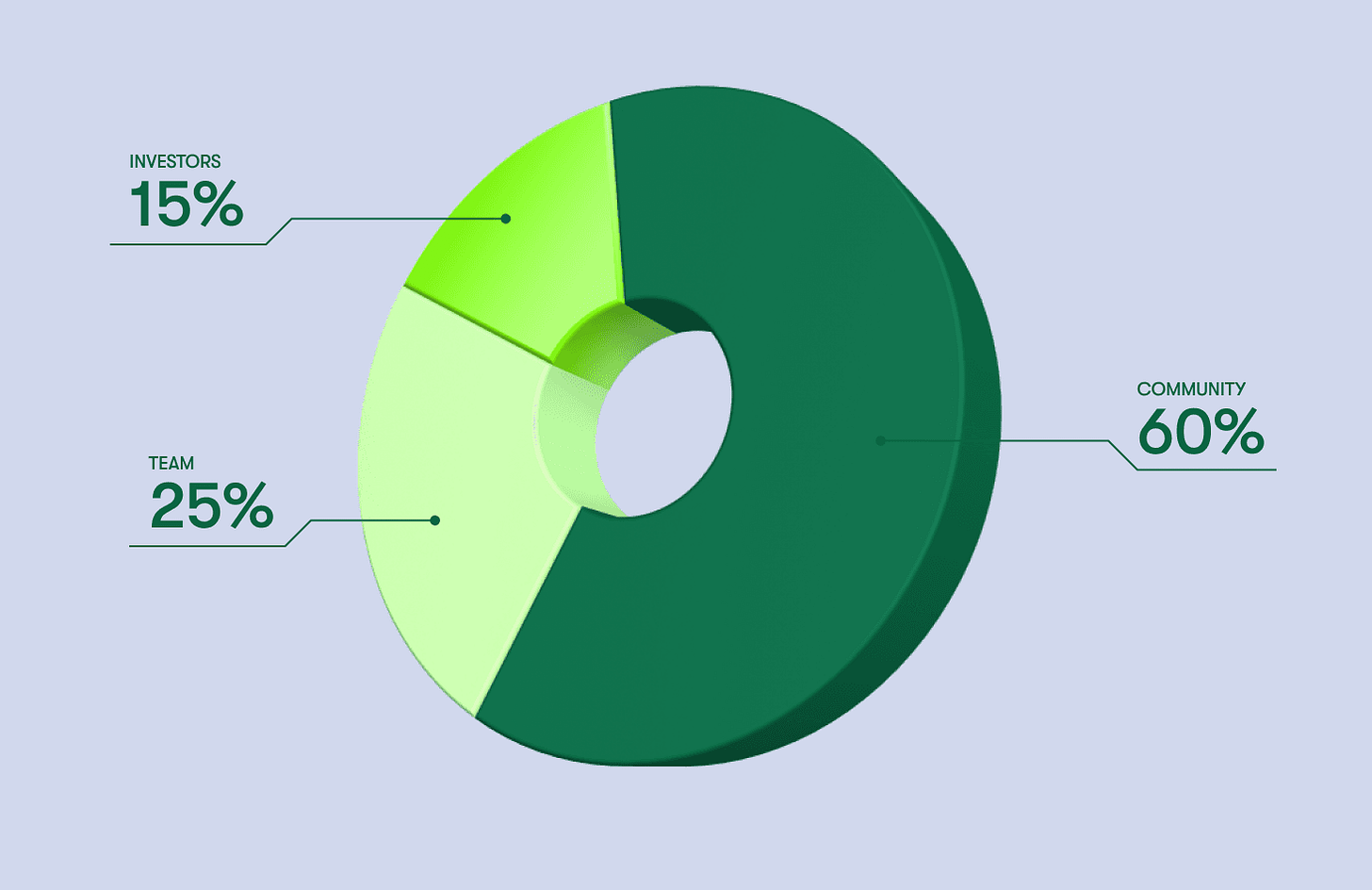

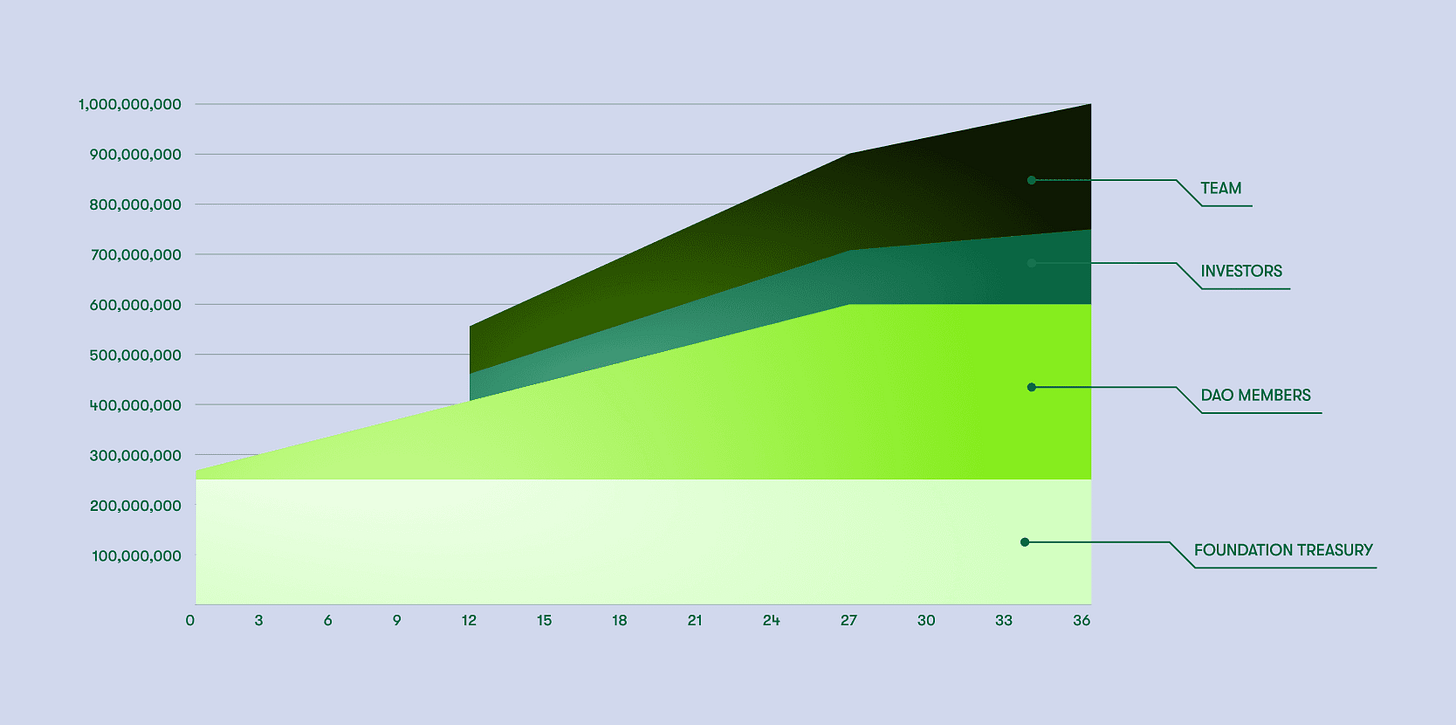

総供給量は10億SUPで、配分はコミュニティ60%(DAOトレジャリー35%、財団25%)、チーム25%、初期出資者15%という設計です。チーム・投資家分は1年クリフ+3年ストリーミングによるロックアップが課され、長期的な関与を担保します。

中長期的な関与を促すために、$SUPはまず譲渡不可で分配開始し、のちにDAOの承認で譲渡解禁へ、という段階的設計になっています。現在はトークン配布プログラムと共にSuperfluid DAO へ権限移譲を進行中で、初期はProtoDAOが暫定承認を行い、分配が進み定足数を満たせば本格的なオンチェーン投票へと移行していく予定です。

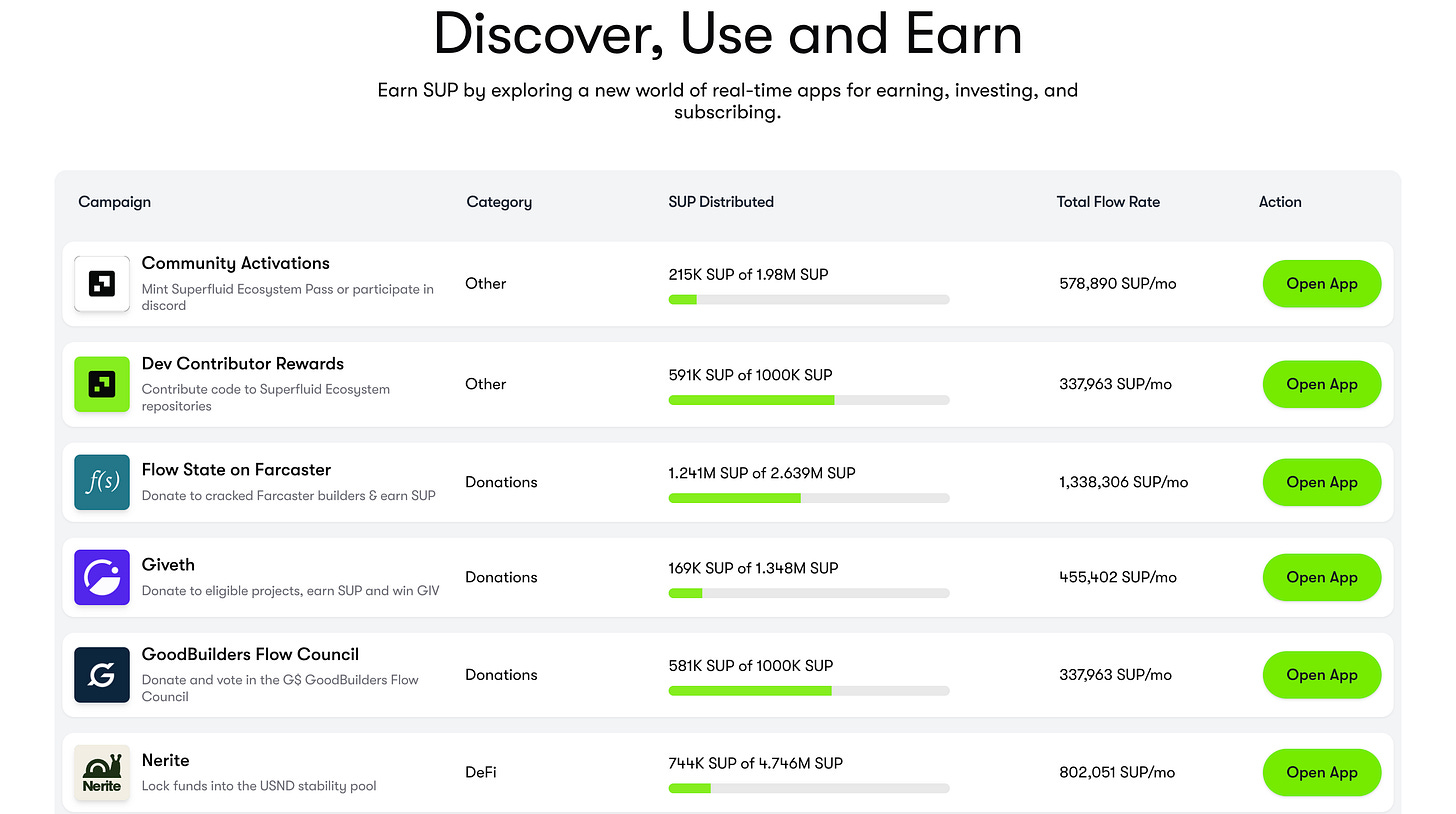

配布方式も従来型のエアドロップではなく、「Streaming Programmatic Rewards(SPR)」というポイントとストリーミングを組み合わせた新モデルを採用しています。Season 1は総供給の5%(5,000万SUP)を割当、対象dAppの利用に応じて毎秒で配布します。受取は各自のReserveコントラクトにストリームされ、早期一括引出しにはペナルティ、長期保持・ステーク/LPには優遇(再分配)という設計です。

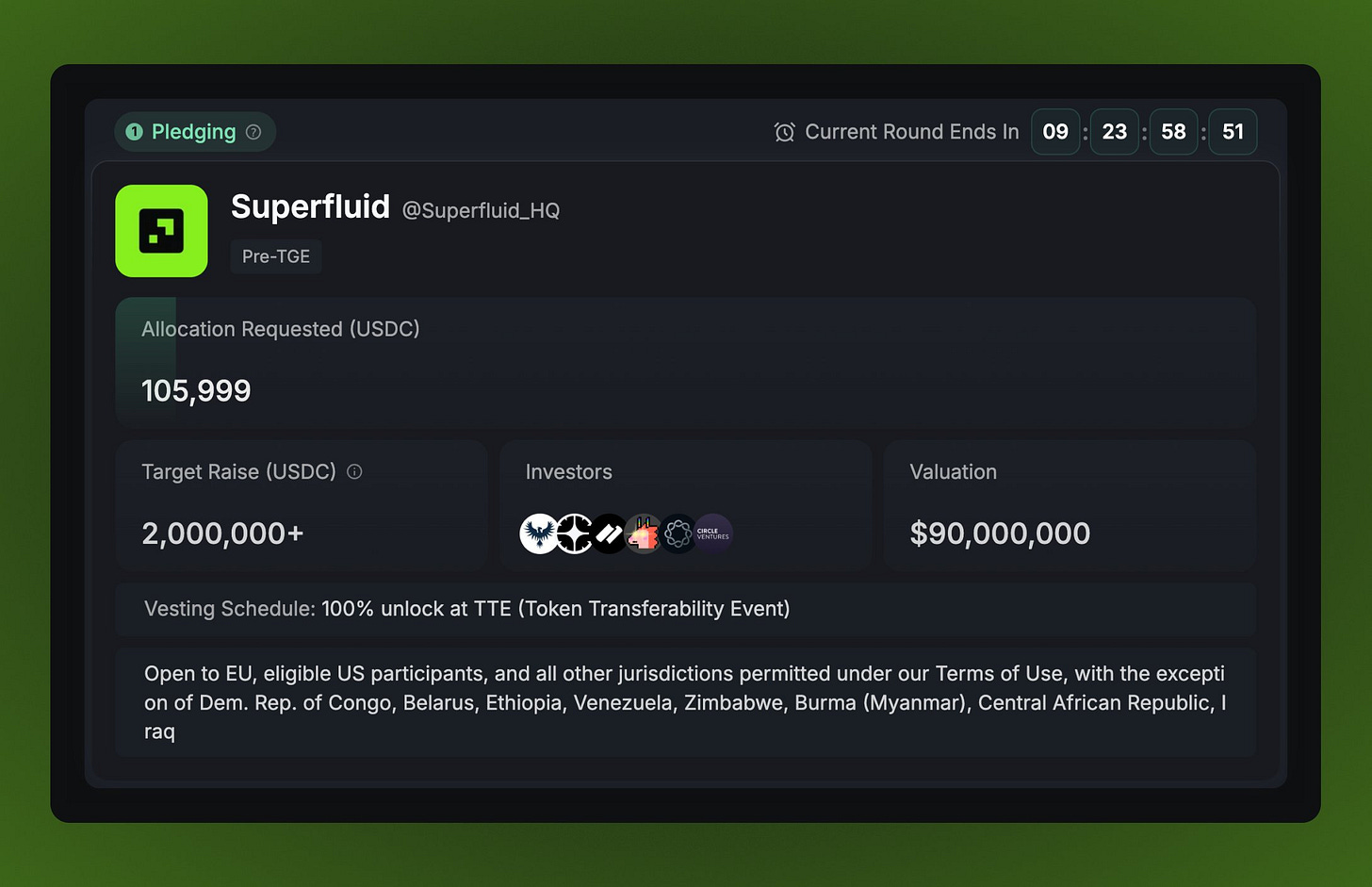

また、8月28日〜9月7日にはKaito Capital Launchpadでコミュニティ向け販売が行われ、想定FDVは9,000万ドル、調達目標は200万ドルと発表されています。

なお、2025年8月現在Superfluidプロトコル自体には取引手数料やプロトコル利用料は設定されていませんが、将来的にプロトコル手数料を導入する計画が示されています。

公式ロードマップによれば、次期バージョン(プロトコルV2)でサステナブルなフィーモデル(収益化)などが検討されており、必要に応じて「プロトコル手数料スイッチ」を有効化するかどうかをDAOが判断することになります。

この手数料が導入された場合、その収益の扱い(トークンホルダーへの還元、バーン、財源化等)も含めてSUPトークンの新たなユーティリティとなる可能性があります。

現時点では具体的設計はコミュニティ協議に委ねられていますが、少なくともSUPトークンは単なる投票権以上に、エコシステム内経済圏を支える中核アセットとして機能するよう設計されています。

💬オンチェーン経済圏の基盤プロトコルの1つ

最後は総括を考察です。

Superfluidはかなり昔からあるプロジェクトですが、このタイミングでトークン発行を行い、トークンセールも実施することは驚きました。

これまでに$1Bの資金の移動に対応し、1Mユーザーが利用しています。また、Optimismなど主要プロトコルも採用するなど、実績も十分です。

このタイミングでトークン発行を行うことには色々な意味があると思いますが、ブログを見ているとやはり、ガバナンスを分散化させていき、プロトコル化していきたいという意志があるように思います。

これから来るオンチェーン経済圏が当たり前になる未来において、Suprefluidのような機能は必須です。そこが1つの主体がコントロールできるのではなく、分散型ガバナンスによって統治されていることで、クリプトの世界観を守ったままで機能の1つになり得るのではないかと考えているはずです。

少し話は派生しますが、個人的に最近は分散型ガバナンスの最適解はどこにあるのかと考えています。

今の自分の結論は、重要な決議事項の決定権を分散型に委ねることが良いバランスなのではないかと考えています。

正直、運営の全てを分散型に移行するとプロダクトの改善も進まず、価値の根源であったプロダクトの存在意義が問われる事態になってしまいます。なので主導する主体は必ずあったほうが良いと考えています。

その上で、例えばアルゴリズムの変更や手数料の変更など、重要事項に対してはガバナンスの承認を経ないと変更ができないといったルール設定が考えられます。株式会社でいう株主総会であり、より広範囲で言えば法律や憲法のような権力者を縛るルールです。

まさにガバナンスであり、一般的なサービスに対してもここが設定されることに一定の意味があるのではないかと考えています。とはいえ、それらの変更さえもスピード感を持って行えないと遅くなってしまうという意見もあるので、この辺はバランスだと思いますが、個人的には今後株式発行による調達ではなく、トークン発行による調達でグロースしていくスタートアップが増えていくと考えているので、バランスとしてこの辺を模索していくのではないかと考えています。

Superfluidがどうなるのかわかりませんが、これまでの数年間でコア機能は整え、実績も出したことで分散型ガバナンスに移行しても一定のシェアを誇ったまま成長を続けることは可能になることが予測できます。

なので、プロダクト自体の発展も気になりますが、ここまで一定の成長をしたプロジェジェクトがトークンを発行し分散化していくという流れがどうなるのかに個人的には興味が湧いています。

この先徐々に譲渡制限が外れ、トークンローンチも終わり、配布プログラムも実施されていくので、追いかけていきたいと思います。

以上、「Superfluid」のリサーチでした!

🔗参考リンク:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

✨有料購読特典

月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。

週2本の限定記事の閲覧

月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)

木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)

1,500本以上の過去記事の閲覧

無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。

不定期のオフ会への参加

オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。

※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら