【Phi】オンチェーン上の活動履歴をもとにオンチェーンアイデンティティを構築できるweb3ソーシャルプラットフォーム / Phiトークン発行とBoard Coin機能の発表 / @phi_xyz

TGEを果たしました。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Phi」についてリサーチしました。

Phiとは?

Phiトークン発行とBoard Coin機能の発表

ゲーミフィケーションを備えたオンチェーンアイデンティティ

🧵TL;DR

Phiは、ブロックチェーン上の行動履歴をもとにデジタルID(オンチェーンアイデンティティ)を構築するweb3ソーシャルプラットフォーム。

2022年のPhi Land(ENS連動のメタバース型)から、2024年にBase上でPhi Protocolへ進化し、「Cred」と呼ばれる検証可能な実績証明を誰でも発行できる仕組みを導入。

2025年10月にはトークン$PHIと、Boardごとに独自ERC-20を発行できるBoard Coin機能を同時リリースし、経済とIDを統合したエコシステムを展開。

Phiとは?

「Phi」は、自分のオンチェーン上の活動履歴をもとにデジタルID(オンチェーンアイデンティティ)を構築し表現できるようにするweb3ソーシャルプラットフォームです。

ユーザーがDeFi取引やNFT保有など様々なブロックチェーン上の実績を積むことで、対応するオブジェクト(NFTアイテム)やクレデンシャル(Cred)を獲得し、自分だけのデジタル空間を作り上げることができます。

変遷からプロダクト内容について説明していきます。

Phiは2021年1月に日本人ファウンダーであるShugo氏などが設立したプロジェクトであり、初期バージョンのPhi Landは手数料の低いPolygonチェーン上で2022年12月にメインネットローンチしました。

リリース当時のプロダクトは「Phi Land」と呼ばれ、ユーザーのENSドメイン所有を前提として、Polygon上でランド土地やオブジェクトNFTを発行・管理するスマートコントラクトが稼働し、オンチェーン上の実績に応じてNFTをミントできる構造になっていました。

リリース直後から1年間でPhiは大きな注目を集め、以下のような実績を残しました。

410 万以上の Phi NFT が発行

296,000人以上のユニーク ユーザー(163,000 人以上のユニーク ウォレットを含む)

65以上のプロトコルと連携

その後、2024年10月のPhi V2では技術基盤を大きく拡張し、Phi Protocolと呼ばれる新システムをBaseチェーン上でローンチしました。

Phi Protocolでは、あらゆるブロックチェーン上のアクティビティを検証可能な「Cred」というNFT形式の認証情報を作成・発行できます。

Phi Land(v1)からPhi Protocol(v2)になった際の違いは、Phi LandはPhi運営が定義するクエストが存在し、ユーザーはそれをクリアすることでデジタルオブジェクトを取得、自身のメタバース空間(Phi Land)に設置することでオンチェーンアイデンティティを示していました。

一方のPhi ProtocolはCredと呼ばれる認証・実績証明として機能し、Cred作成もコミュニティに開放したことで誰もがCredを作成できるようになりました。

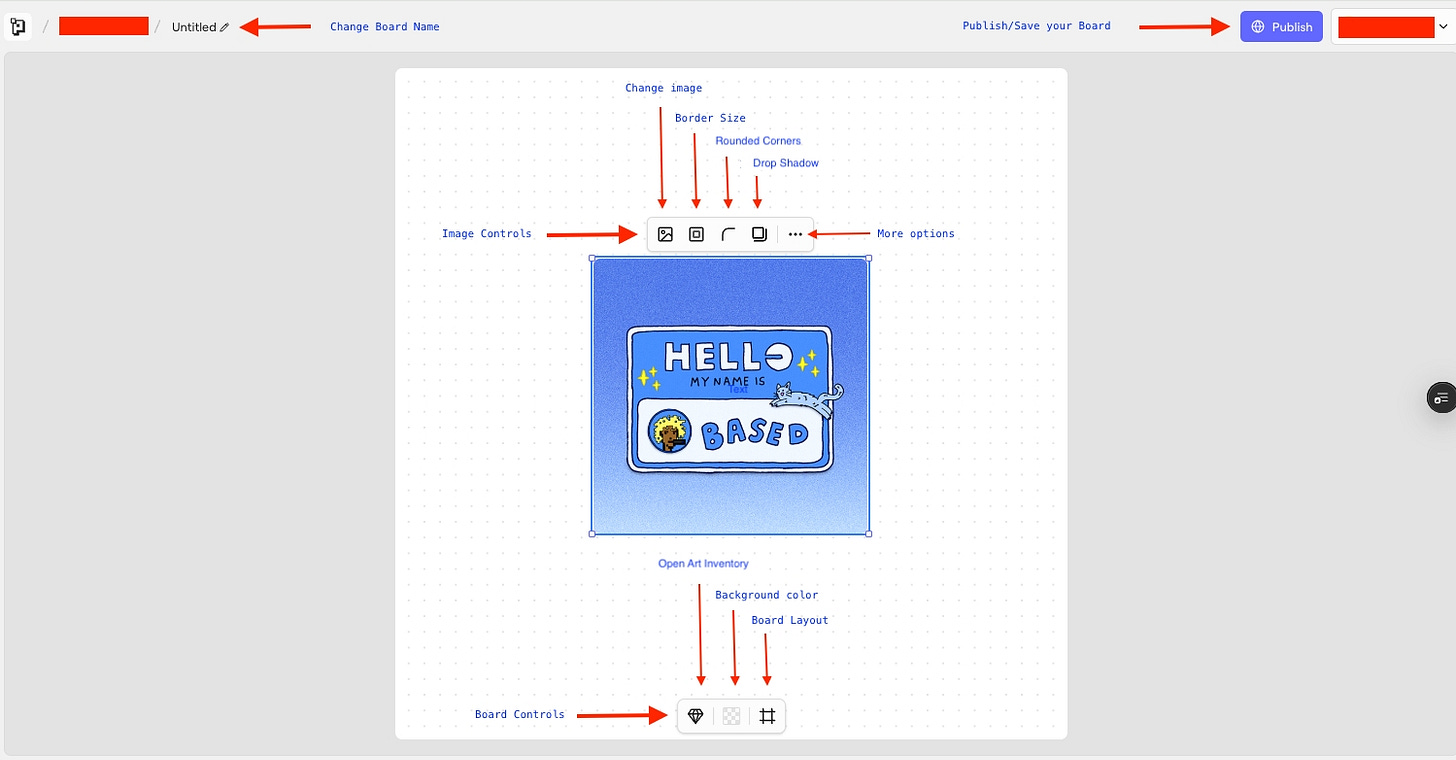

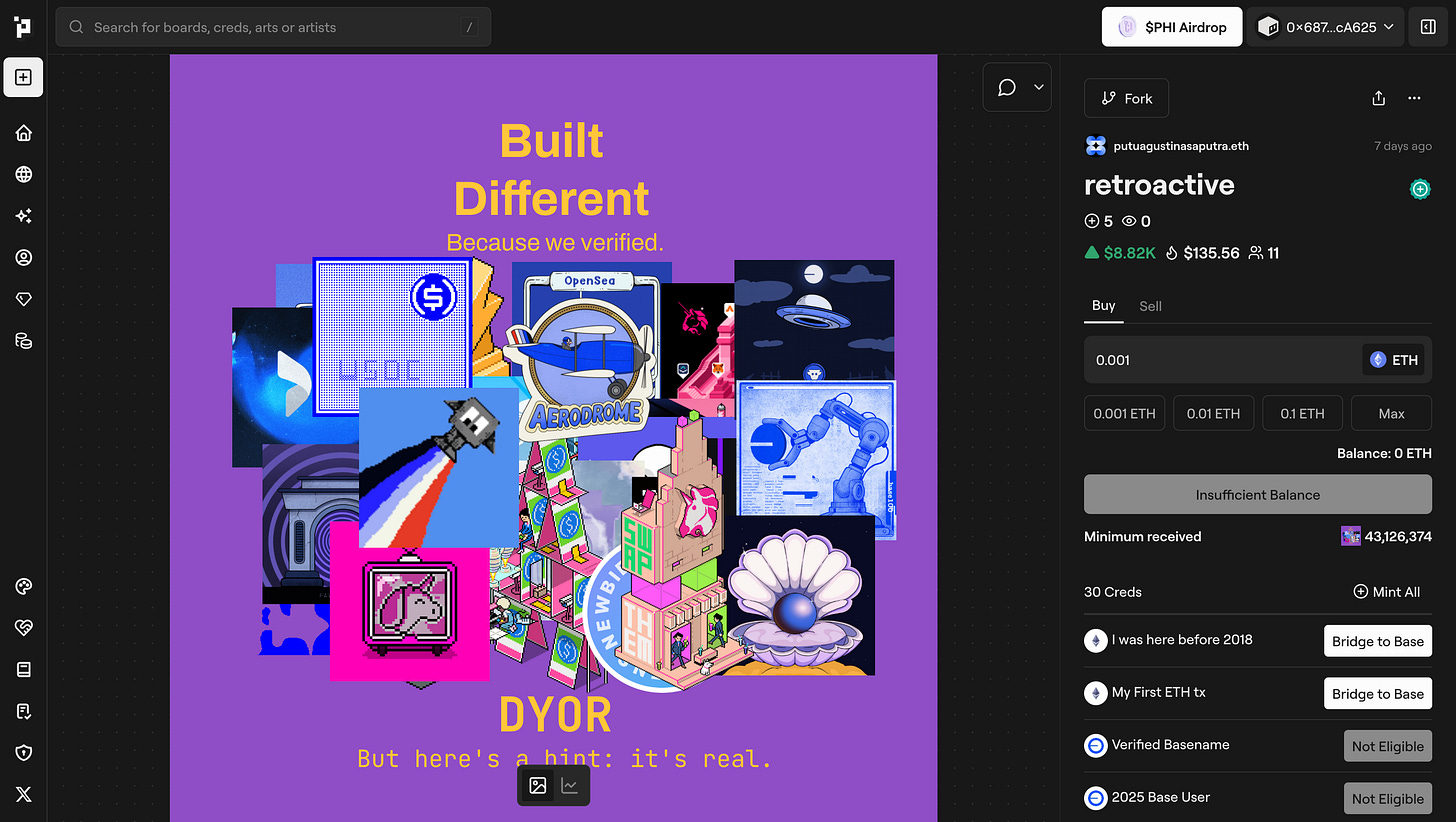

また、Phi Protocolリリースに伴い、Phi Boradと呼ばれる新しいプロフィール機能も追加されました。Phi Landがメタバースの3D画面だったのに対して、Phi Boradは2Dで、ステッカーを貼るように個人のプロフィールを編集できます。当然、このプロフィールに自身の取得したCred(NFT)を追加することができ、オンチェーンアイデンティティとして機能します。

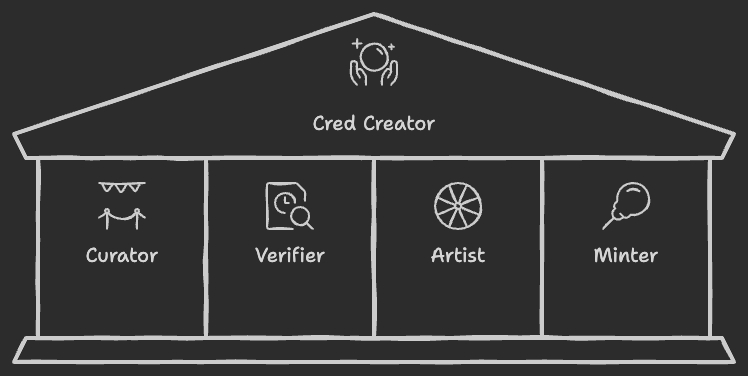

より詳しい説明をすると、Phi Protocolには5つの役割が存在し、それぞれが存在することでCredの作成と収集をコミュニティ主導で実現しています。

Cred Creator:オンチェーン上のクレデンシャルを提案・作成する。

Curator:クレドを支援するためにシェアを売買する。

Verifier:Minterが発行資格を持つかどうかを判定するためのロジック(条件)を作る。

Artist:クレド(Cred)用のビジュアルコンテンツを制作する。

Minter:条件を満たしたユーザーとして、Cred NFTをミントする。

細かい点はドキュメントを確認いただきたいですが、Phiはオフチェーン情報の検証も行なっているため、Verifierの存在が不可欠です。Cred Creatorが提案するCredに対しての検証システムを構築し、トラストレスな発行を実現します。

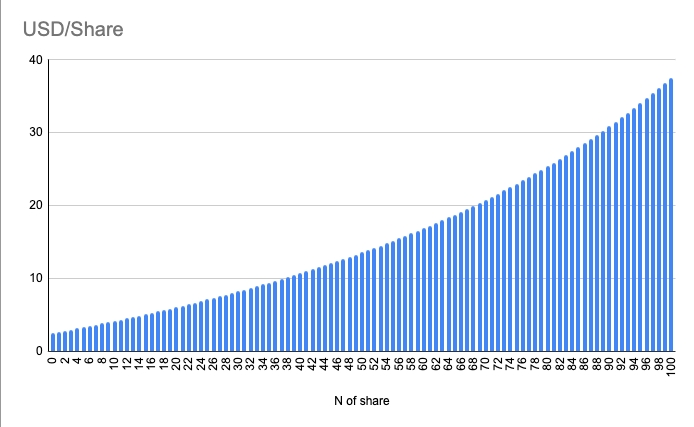

また、CuratorはどのCredが人気かを顕在化するためにCredのシェアを売買します。各Credに対して100のシェアが存在し、Curatorはそれを購入することでCredミント手数料の一部を享受できます。初期購入ほど価格が安く100に近づくにつれて値段が上がります。

これらの仕組みを用いることで、分散型で自由にCredが作成され、ユーザーがオンチェーンアイデンティティを構築できる基盤を構築しています。

なお、Phiはこの間に2度の資金調達を果たしています。

第1回はシードラウンドで、2023年2月に約200万ドル(約2.7億円)を調達しました。リード投資家は米国のChapter OneとDelphi Digitalであり、他にもPolygon VenturesやAave創設者のStani Kulechov氏、Bankless共同創設者のRyan Sean Adams氏・David Hoffman氏、ENS開発者の井上真(Makoto Inoue)氏など業界有数の起業家・開発者がエンジェル投資家として参加しました。

第2回は戦略的シードラウンドと位置づけられ、2024年11月に実施されています。リードはブロックタワーキャピタル出身者が率いる新興ファンドのNeoclassic Capitalで、他にDecima Fund、Cyber、PAKA Fund、日本のインキュベイトファンド等が出資参加しました。

Phiトークン発行とBoard Coin機能の発表

そんなPhiですが、2025年10月に「$PHI」トークンのTGEが行われました。

総供給量は10億枚で、Base上でローンチされています。現時点でCEXへの上場は考えておらず、Base上のDEXであるAerodromeのPHI/WETHプール構築にてリリースされました。

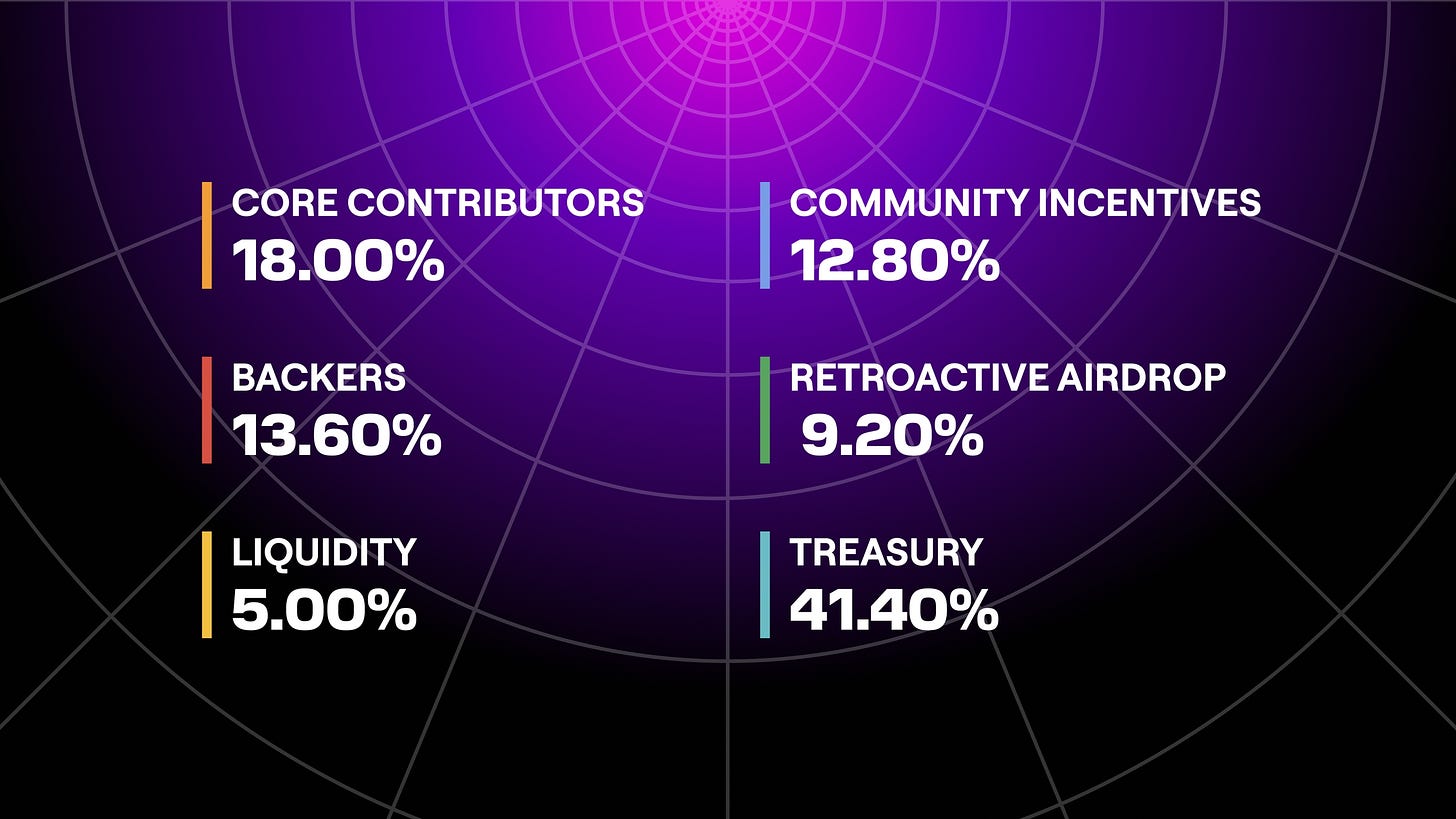

トークンアロケーションはコミュニティ重視の設計となっており、全体の約63.4%がコミュニティ向けに割り当てられています。

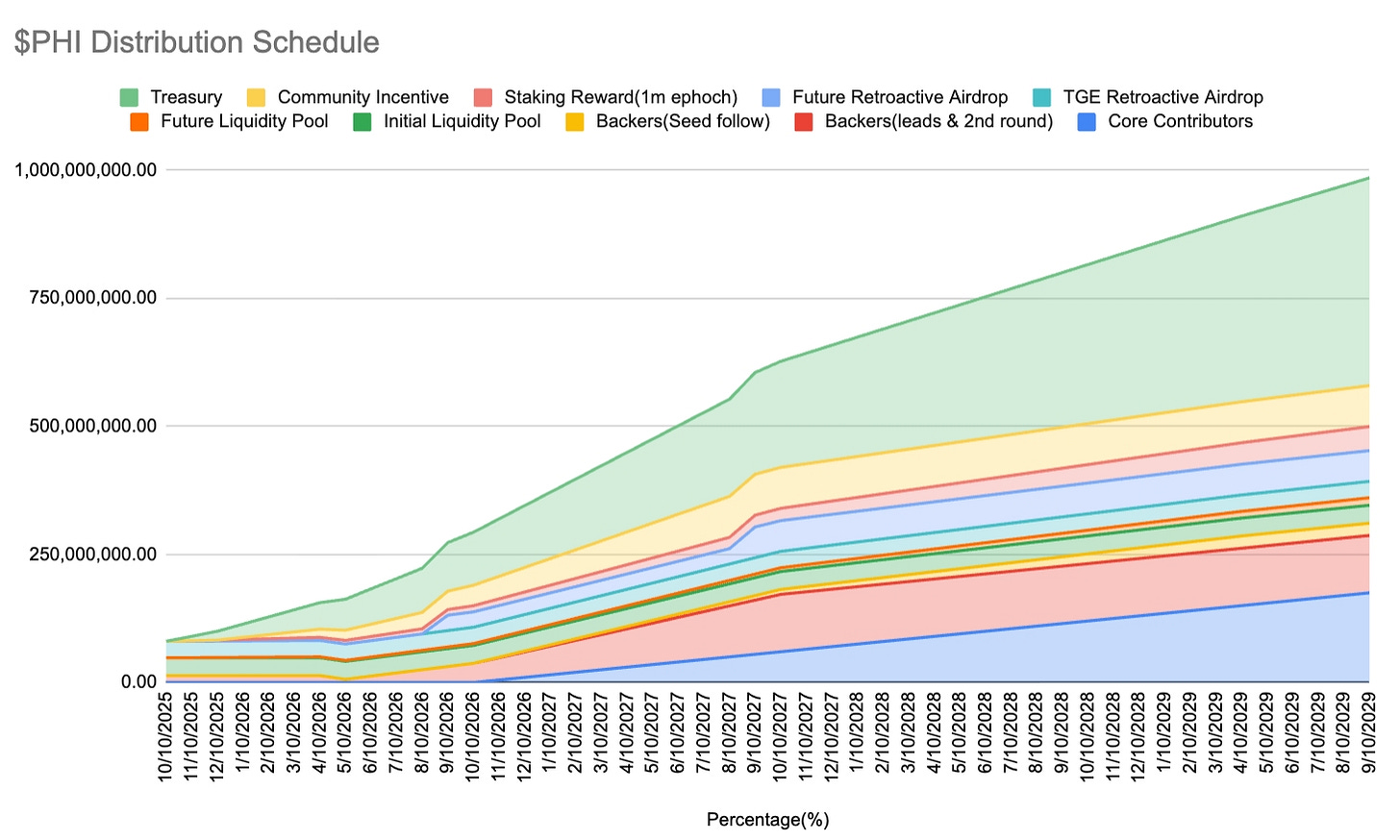

チームや投資家の保有分には長期のロックアップが設定されており、即時に市場に流通するのは流動性提供枠5%やエアドロップ分3.2%など、ごく一部に限られます。

また、ステーキング報酬として全供給の4.8%が4年間に渡り分配されることになっており、$PHIをステークするとstPHIトークンが発行され、ホルダーは継続期間に応じて最大2倍の報酬ブーストを得られる仕組みです。

ユーティリティとしては、$PHIはPhiエコシステム全体のユーティリティ兼ガバナンストークンとして位置づけられており、コミュニティ参加やプロトコルガバナンス、長期的なインセンティブ設計に活用される見込みです。

具体的には、将来的にPhiのプロトコルアップグレードや資金の配分など重要事項を$PHI保有者の投票で決定する分散型ガバナンスが導入される計画であり、またPhi上で何らかの手数料支払いやステーキング報酬の受け取りにも$PHIが使われる場面が想定されています。

◼️Board Coinのリリース

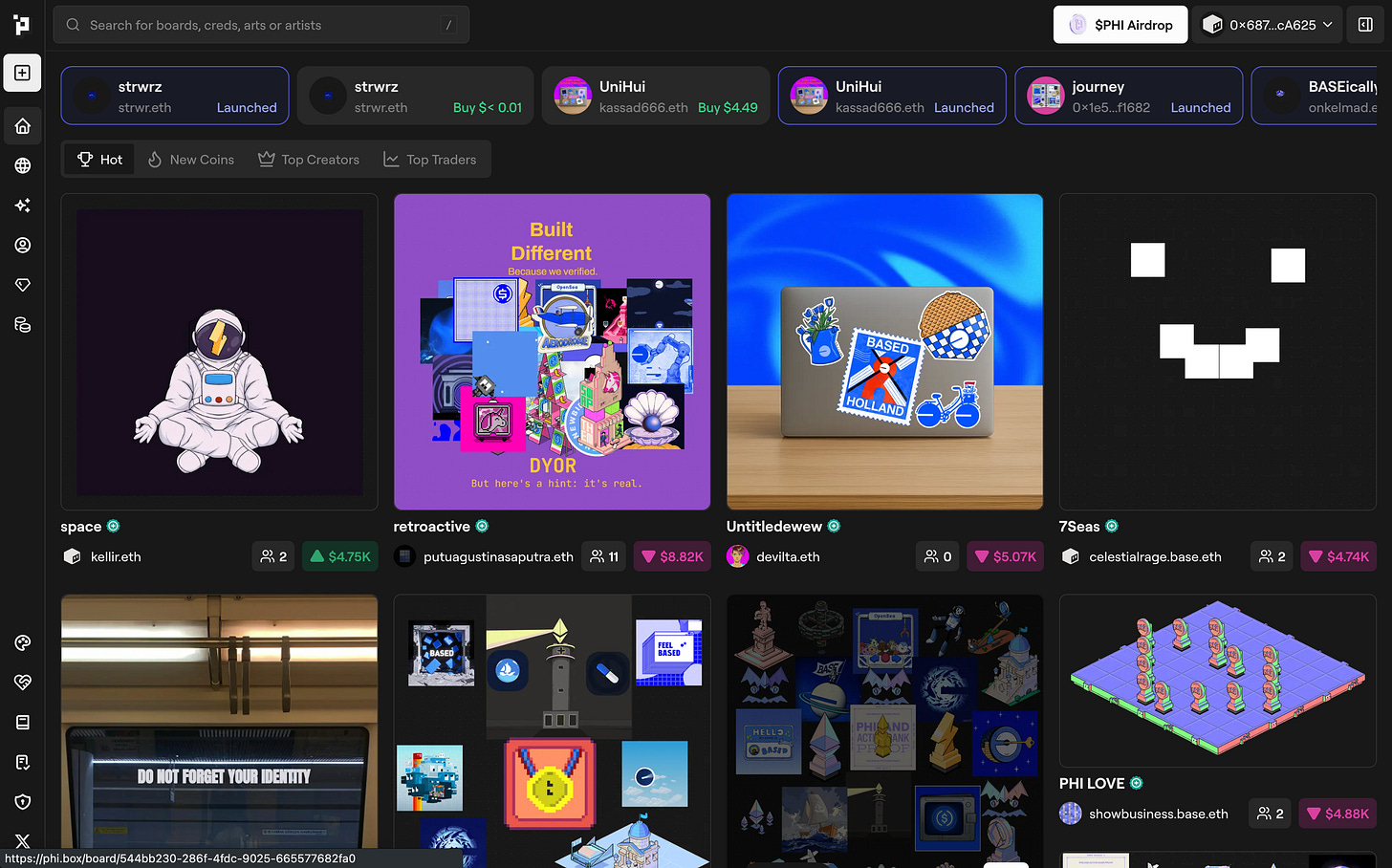

さらに$PHIローンチと同時期にBoard Coinという新機能もリリースしました。

これはユーザーが自分のPhi Boardを公開・Verifiedすると、そのボードに紐づけて独自のERC-20トークン(Board Coin)を発行することができるというものです。発行手続きを行うと、自分専用のトークンプールが生成され、以降そのBoard Coinを他ユーザーが売買可能になります。

トークンのローンチはフェアローンチで実施されますが、30分間は固定価格で販売され、その間の参加者をPHI トークン保有者または特定のオンチェーン認証情報保有者に制限することもできます。

それ以降の流動性はプールに移行され自由に売買できますが、Board Coinのユニークな点は、購入資金の運用方法です。誰かがBoard Coinを購入すると支払いETHが自動的に「CreatorETH」という形でクリエイター(Board Coin発行ユーザー)の口座に割り当てられ、即座にAaveやMorphoといったレンディングプロトコルにデポジットされます。

これによりクリエイターは受け取ったETHを元手に常時利息収入を得ることができます。さらにBoard Coinには流動性プールでの取引手数料が組み込まれており、誰かが売買する度に一定割合のフィーが発行者に還元されます。

これらを実現するためにUniswap V4のフック機能を活用しています。

Borad Coinによって、オンチェーンアイデンティであるPhi Boradに紐づくトークンであるため、発行者がどんな人物か分かった上でトークンの購入が可能になり、またBoard自体のデザインに対しての応援も可能になりました。

ゲーミフィケーションを備えたオンチェーンアイデンティティ

最後は総括と考察です。

まず表面的な感想ですが、Phiはデザインやクリエイティブに拘っているため、とても好きなプロジェクトの1つです。クリプト系のプロジェクトは金融系のサービスも多いのでデザイン面にそこまで力を入れていない部分も多く、異色な存在とも言えます。

なので、個人的にはPhiはこれからクリプトがマスに広がる過程で存在感を発揮できる可能性を持つプロジェクトなのかなと思っています。オフチェーン情報も含めてあらゆるCredを自身のBoardに楽しく貯めていくことで、ゲーミフィケーションやソーシャル要素を絡めてオンチェーンにオンボーディングしていくことができます。

懸念はプライバシー問題との兼ね合いな気もしますが、その辺はうまく整理するとソーシャルプロフィールのようなものが生まれる気がしますし、例えばSNSのフォロワー数に紐づいたダイナミックNFTのようなものが生まれるとそれも1つのアイデンティティになるかもしれません。

Board Coinのような発想もとても面白いと思っており、賛否はあるかもしれませんが、個人的には著名インフルエンサーが自身のトークンをラフに発行していく時代が来るのではないかと考えています。

その際、あまりにも簡単に発行できてしまうと次々と出しまくってしまうので、何らかの制約を元にしたトークン発行は信頼性の意味でも理にかなっています。なので、Credに紐づいたBoardからトークンが発行される世界観は楽しみです。

また、個人だけでなく企業側(例えばWeb2)もBoardを作って、トークンを出して、自社サービスの利用を促進させていく方向性の利用も増えるかもしれません。何らかのマイルストーン毎にCredを作成しそれを拡散すると同時に、Credのミントや取引手数料でBoard Coinのバイバック&バーンも可能です。

総じて、単なるクエストやアイデンティティ系は存在しますが、ここまでゲーミフィケーションに拘ったプロトコルはあまりないポジショニングなので今後の発展がとても楽しみです!

以上、「Phi」のリサーチでした!

参考リンク:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら