【Moca Chain】Animoca Brandsが主導する「世界最大のIDネットワーク」のインフラとなるL1ブロックチェーン / Mocaverse、Moca ID、Moca Network、$MOCAなどとの関係性も説明 / @Moca_Network

次世代DID基盤となるかも。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Moca Chain」についてリサーチしました。

⛓️Moca Chainとは?

⚙️Moca Chainの仕組み

👀ユースケース

💬次世代DID基盤となるか

🧵TL;DR

Moca ChainはAnimoca Brands主導のレイヤー1ブロックチェーンで、自己主権型デジタルIDとプライバシー保護に特化し「世界最大のIDネットワーク」を目指す。

Animoca BrandsはThe SandboxやREVV Racingなどを展開し、500社以上に投資するweb3大手。

2023年にMocaverse(NFT会員証)が発足し、Moca IDやRealm Pointsを通じて分散型IDの基盤を拡大。

その後、AIR Kit/AIR ID → Moca Network → Moca Chainへと発展し、$MOCAトークンを用いたガバナンス・ユーティリティ設計が整備された。

⛓️Moca Chainとは?

「Moca Chain」は、自己主権型でプライバシー保護に特化したデジタルIDおよびユーザー認証のためのレイヤー1ブロックチェーンです。Animoca Brandsが主導するアイデンティティ基盤「Moca Network」の一環として位置づけられており、「世界最大のアイデンティティネットワークの起点」となることを目指しています。

上述した通り、「Moca Chain」は「Moca Network」というプロジェクトの一環で構築されているブロックチェーンなので、まずは全体像から解説していきます。

◼️Animoca Brands

ご存知の方も多いかもしれませんが、まず運営を主導するAnimoca Brandsから説明します。

Animoca Brandsは香港を拠点とする世界有数のweb3企業であり、ブロックチェーンゲームやNFT、メタバース関連事業のリーディングカンパニーの1つです。2014年にYat Siu氏らによって設立され、当初はモバイルゲームのパブリッシャーとして活動していましたが、2018年頃からNFTやブロックチェーン技術に大きく舵を切りました。

代表的なプロジェクトには、メタバース「The Sandbox」や、モータースポーツNFTゲーム「REVV Racing」、教育プラットフォーム「TinyTap」などがあり、ゲームから教育、スポーツ、音楽まで幅広い領域でweb3の応用を推進しています。さらに、投資会社としての顔も持ち、OpenSea、Axie Infinity開発元Sky Mavis、Dapper Labs、Yuga Labsなど、500社以上のWeb3スタートアップに出資してきました。

◼️Mocaverse

そのAnimoca Brandsが2023年初頭に立ち上げたフラッグシップNFTプロジェクトが「Mocaverse」であり、これが発展し後に「Moca Network」となっていきます。

MocaverseはもともとAnimoca BrandsエコシステムのためのメンバーシップNFTコレクションとして誕生しました。8,888体のユニークなキャラクター「Moca」からなり、PFPとして設計されています。

Moca NFT保有者にはAnimoca Brands関連プロジェクトへの優先参加権や限定ドロップ、コミュニティへのアクセスといった多彩な特典が付与されました。例えば、新作ゲームのアルファテスト参加やパートナーのトークンセール優待リスト(アローリスト)への自動登録、限定イベントへの招待などです。

当初のMocaverseはAnimoca Brandsが出資・提携する数百のプロジェクト群を横断して利用できる会員証のような位置付けでした。

またMocaverseには「Realm」という概念もあり、学習(Learn)、遊び(Play)、社会貢献(Do Good)、ビルディング(Build)といった活動カテゴリが設定されました。これはいわばポイントプログラムで、それぞれのカテゴリの活動に参加すると、「Realm Point(RP)」が溜まっていく設計でした。

しかし、8,888体という供給数では急速に拡大するコミュニティ需要を満たせませんでした。そこで登場したのが「Moca ID」です。

◼️Moca ID

Moca IDはMoca NFTホルダー以外にもコミュニティ参加を可能にするためのオンチェーンDIDで、NFTではなくSBTの形で提供されました。Moca NFT保有者は一定数の招待コードを持ち、それを通じて信頼できる人物にMoca IDを発行できる仕組みが2023年中頃に整備されました。

これにより、Animoca Brandsの直接関係者でなくとも選ばれたweb3コミュニティメンバーがMocaverseのDIDシステムに参加できるようになりました。また、Moca ID保有者はRealm Pointsを獲得する権利も持ち、Moca NFTホルダーとの区別なくコミュニティ貢献を可視化できるようになりました。

このMoca ID制度により、数千人規模だったMocaverse参加者は一気に数万人規模へと拡大しました。

◼️AIR ID/AIR Kitの登場

2023年後半には、Animoca BrandsはMocaverseのビジョンを拡張し、「ユーザー主体のIDと評判のインフラをweb3・Web2問わず提供する」というミッションを掲げ始めました。これは単にNFTホルダー間の閉じたコミュニティに留まらず、一般のインターネットユーザー全体にまで対象を広げ、分散型デジタルIDの大規模インフラを築くという構想です。

その後に展開された具体的なプロダクトがAIR KitおよびAIR IDです。

AIR Kitは「Accounts, Identity, Reputation」の略で、アカウント管理・ID発行・評判スコアリングの各モジュールを統合した開発者ツールキットとして提供されました。

これによりweb3開発者のみならずWeb2企業も、自社のアプリやサービスに数行のコードで分散ID機能を追加し、ユーザーのオンチェーン実績を活用した新機能を実装できるようになりました。

そして、このAIR Kitの核となるのがAIR IDです。Moca IDがMocaverse固有のDIDであったのに対し、AIR IDはより広義のグローバルなアカウント・アイデンティティ・評判レイヤーです。ユーザーのあらゆる行動(例:DAOへの参加、DeFiでの投資、ゲームでのクエスト達成、友人招待など)を検証可能な資格情報(Verifiable Credential)として発行し、それらを積み重ねることでユーザー固有の評判・信用スコアを形成します。

要は、これはMocaverseで培ったシングルサインオン技術(Moca ID)やポイントシステム(Realm Points)を汎用化し、あらゆるアプリに組み込めるSDKにして展開し始めました。

◼️Moca Networkへの発展

上述したようにMocaverse発の技術が一般化・ホワイトラベル化され広がるにつれて、「Mocaverse」というAnimoca Brands内の会員証的なプロジェクトから、「Moca Network」と称される大規模ネットワークへ拡大していきました。

Moca Networkとは一言で言えば、「世界最大のチェーン非依存型分散アイデンティティ・ネットワーク」を目指すプロジェクトです。チェーンに関係なく、web3・Web2関係なく統一されたDIDを構築することを目指しています。

Moca Networkは2023年から2024年にかけて急速に成長しました。その背景には強力なパートナーの存在があります。例えば、OneFootball(サッカー)、MyAnimeList(アニメ)、TON(メッセージング)など巨大ユーザーベースを持つコミュニティが参画しました。

◼️Moca Foundationと$MOCA

この動きの延長線上で、2024年にはMoca Foundationが設立され、Moca Networkを主導するようになりました。現時点ではMoca Foundationを主導しているのはAnimoca Brandsのメンバーですが、ゆくゆくは独自トークン$MOCAに基づく分散型ガバナンスを実装し、Moac DAOによって運営されていくことを目指しています。

そして、$MOCAはMocaverse・Moca Network・MocaChain全体で利用されるユーティリティ兼ガバナンストークンです。8,888,888,888トークンが発行され、メインはEthereumとBaseですが、Layer0を利用することでマルチチェーンに展開可能になっています。

$MOCAのユーティリティは以下のとおりです。

ガス代・手数料支払い: MocaChain上のトランザクション実行やデータ発行・検証時の手数料(ガス代)はMOCAで支払われます。例えば資格情報の発行や検証にはMOCA建ての手数料が発生し、これがバリデータ報酬やデータ発行者への支払いとなります

ステーキングとネットワークセキュリティ: バリデータはMOCAをステークしてネットワークのブロック生成・検証を行います。

データ保存: 分散型データストレージ利用のため、ユーザー当たり一定量のMOCAを保有(ロック)する必要があります。

オラクル利用料金: クロスチェーン・オラクル経由で他チェーンがMocaChainの認証サービスを呼び出す際、そのVerifierはMOCAで手数料を支払います。

データ生成(zkTLS等): zkTLSを用いたWebデータの証明化プロセスや、その他オフチェーンデータ取り込みにもMOCAが使用されます。

インセンティブ・報酬: Moca Network参加者への報酬としてMOCAが配布されます。

ガバナンス投票: Moca DAOで議決権を行使する際の重みとしてMOCA保有量が反映されます。重要提案への投票や、デリゲートへの投票委任にMOCAが必要です。

◼️Moca Chain

この流れで2025年6月にMoca Chain構想が発表されました。

Moca Chainは自己主権型デジタルIDのためのEVM互換レイヤー1チェーンであり、Moca Networkを拡大するインフラとして位置します。

説明は前後しましたが、上述したとおりこのMoca Chainを開発・運営する主体はMoca Foundationであり、Moca DAOです。また、ネイティブトークンは$MOCAです。

現在はテストネットが公開中であり、2025年Q4にメインネットが公開予定です。

⚙️Moca Chainの仕組み

流れの説明ができたので、もう少し詳しく「Moca Chain」の仕組みについて見ていきます。

◼️アカウントアブストラクション

MocaChainはEthereumと高い互換性を持つEVM対応のブロックチェーンです。

なので、基本的には一般的なEVM互換チェーンと同じですが、特有の拡張として、「スマートアカウント」と呼ばれるアカウントアブストラクション機能が導入されています。これによって、マルチシグやソーシャルリカバリーなど高度なウォレット機能や、トランザクション手数料の代行支払い(PayMaster機能)等を可能にします。

開発者はMoca Network提供のSDK「AIR Kit」を用いて、これらスマートアカウントを容易に実装でき、ユーザー登録・認証フローをシームレスにDAppへ組み込むことができます。

◼️データ構造と分散型ストレージ

MocaChainはユーザーの認証データや資格情報を保存・共有するために分散型データストレージを組み込んでいます。

従来、ユーザーデータは各サービスごとに分散・ サイロ化されて再利用が難しく、また中央集権的管理者に依存するという問題がありました。MocaChainではブロックチェーン上およびピアツーピアの分散ストレージにユーザーの証明データを保持し、ユーザー自身が暗号鍵で制御します。

このストレージは冗長化され単一障害点のない耐障害性を備え、かつ利用者が許可した範囲で複数サービス間でのデータ共有・再利用が可能です。例えば、ユーザーの学歴証明書や健康記録などを一度発行して保存すれば、ユーザーの許可のもとで他の機関がその証明を検証できるようになります。

分散ストレージの利用にあたっては、ネットワーク内で一定量の$MOCAトークンを保有することで各ユーザーのデータ保存枠が確保されるモデルが採用されています。

◼️プライバシー保護とゼロ知識証明技術

MocaChainの大きな特徴はゼロ知識証明(ZKP)を活用したプライバシー保護機構です。ユーザーデータは暗号化された形で保存され、第三者に対しては証明(proof)のみを開示し、元データそのものは一切共有しません。

具体的な要素技術として、MocaChainはオンチェーンでのZK証明検証をネイティブサポートしています。ユーザーやデータ発行者が生成した暗号学的証明を、ブロックチェーン上のスマートコントラクトで検証でき、改ざんのない認証結果を得られます。

また「zkTLS」機能も実装されており、従来はAPI経由で取得していたWeb2のデータ(ソーシャルメディア上の実績や銀行口座の取引履歴など)を、プライバシーを守りつつ取得・証明することを可能にします。

なお、MocaChain上での証明生成には$MOCAトークンによる手数料が設定されています。例えば、ゼロ知識証明の生成(データ発行)にはMOCAによる支払いと、ネットワークガバナンスによるデータ有効性の監督が組み込まれています。

◼️クロスチェーン対応とアイデンティティ・オラクル

MocaChainはクロスチェーン対応を重視しており、異なるブロックチェーン環境でもID・データ検証を行えるようになっています。

その中核となるのがアイデンティティ・オラクルと呼ばれる仕組みです。

アイデンティティ・オラクルとは、MocaChain上に保持された認証情報を他のブロックチェーン上のスマートコントラクトから問い合わせ・利用できるブリッジ機能です。

具体的には、他チェーン上のDAppがユーザーに関する何らかの検証(例:「このユーザーはKYC済みか?」など)を行いたい場合、MocaChainのオラクルコントラクトに問い合わせることで、そのユーザーが保持する検証済み証明(Credential)の有無や内容を取得できます。この際、証明内容自体はゼロ知識形式で提供され、プライバシーは保たれます。

◼️まとめ

総じて、Moca ChainはDIDを実現するためのエコシステムであることが理解できたと思います。どのチェーンでも、Web2でもあらゆる情報を保存、蓄積することができ、それを第三者がゼロ知識証明ベースで確認することが可能になります。

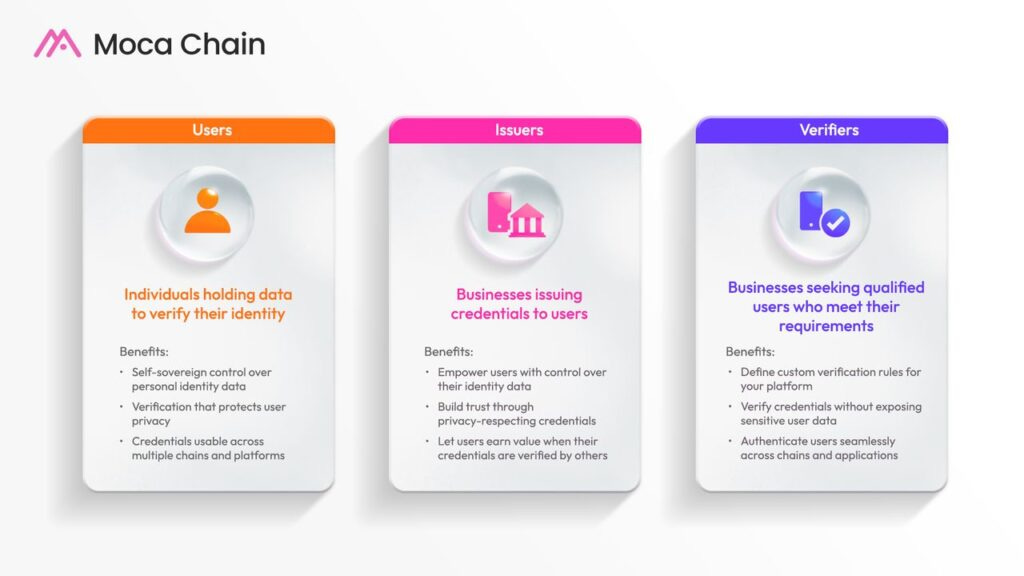

以下、Moca Chainの主要な参加者を示す図になります。

MocaChainエコシステムは大きく「Users」「Issuers」「Verifiers」の3つのステークホルダーから成り立っており、それぞれに異なる役割とメリットがあります。

まずUsersは、自らのアイデンティティデータを保持し、必要に応じて提示する個人を指します。ユーザーは自己主権的に個人データを管理でき、プライバシーを守りながら認証を行うことが可能です。さらに、一度発行されたクレデンシャルは複数のチェーンやプラットフォームで横断的に利用できます。

続いて、Issuersは、ユーザーに対して資格情報(クレデンシャル)を発行する企業や機関です。大学の卒業証書、銀行のKYC認証、ゲーム内での実績などがその例です。発行者は、ユーザーにデータ所有権を与えつつ証明を提供し、プライバシー配慮型の認証によって信頼を築けます。また、発行されたクレデンシャルが他者に検証されることで、ユーザー自身にも新たな価値を還元できる点が特徴です。

最後に、Verifiersは、発行されたクレデンシャルを検証し、自社の条件に合致するユーザーを認証する役割を担います。採用企業や金融サービス、ゲームプラットフォームなどが代表的な例です。検証者は自ら定義したルールに基づきカスタム認証を実施でき、ゼロ知識証明を活用することでセンシティブな個人情報に触れずに認証が可能です。さらに、この仕組みによってユーザーは複数のチェーンやアプリを横断しながらシームレスに認証を受けることができます。

👀ユースケース

これまでに連携を果たしたユースケースについても簡単に紹介します。

1. 金融・KYC分野

zkMeとの提携

年齢確認、国籍確認、クレジットスコア、投資家適格性などをゼロ知識証明で発行。

取引所や金融サービスで「一度のKYCで複数利用」が可能に。

センシティブな個人情報を開示せず、規制遵守とプライバシー保護を両立。

2. ロイヤリティプログラム

SK Planet(OK Cashbag)

韓国最大級のポイントサービス(2,800万人利用)と連携。

購買履歴やポイント活動をAIR IDに紐付けてオンチェーン実績化。

ユーザーは実績に応じた特典や報酬を得られ、データは他サービスにも活用可能。

3. スポーツ分野

OneFootball(Football ID)

月間2億人超のサッカーファン向けアプリに導入。

「name.football」の形式でユニークIDを発行。

観戦履歴やファン活動をオンチェーンに記録し、特典・限定アクセスに活用。

4. アニメ・カルチャー分野

MyAnimeList(Anime ID)

アニメ・マンガファンの行動履歴をDIDとして可視化。

レビュー投稿やイベント参加歴を証明可能データとして活用。

限定グッズ購入や新作支援など、ファンコミュニティ内での特典付与に応用。

5. ゲーム分野

Pixels, BLOCKLORDS, Ubisoftなど

ゲーム内実績やプレイ時間をクレデンシャル化。

他ゲームやコミュニティへの参加条件・特典に利用可能。

web3ゲームと従来ゲームの架け橋として機能。

6. 教育・資格分野

Open Campusとの連携

学位証明や研修修了証をVerifiable Credentialとして発行。

求職活動や学歴証明を改ざん不能な形で共有可能。

7. 医療・ヘルスケア分野(構想段階)

電子カルテや検査結果を本人主権で管理。

必要に応じて医療機関と共有し、アレルギーや病歴などの必要情報だけをゼロ知識証明で提示。

8. マーケティング・広告分野

ユーザーが自分のデータ利用範囲を細かく設定可能。

広告主は許可された属性データのみを利用し、ユーザーには報酬が還元。

Cookie依存の広告に代わる「ユーザー主導のデータ活用モデル」を提供。

このように、MocaChainは 「金融の本人確認」から「カルチャーコミュニティ」まで横断的に使えるID基盤 として進化しており、ユーザーが自分のデータを所有しながら経済圏で価値を得る仕組みを各業界に広げています。

💬次世代DID基盤となるか

最後は総括と考察です。

まず、DID市場はその可能性を考えることがかなり難しい領域です。理由はネットワーク効果が最も重要だからです。

DIDやVCは普及すれば便利になりますが、普及前は不便なので初期でDIDを利用するメリットが薄いと言えます。証明発行側のインセンティブがなく、証明が蓄積されないとDIDで個人の証明ができず、そうすると認証側のメリットもありません。

この鶏卵理論を解決しないとDIDは普及せず、そのためにトークンによるインセンティブを用いるのですが、それにしても世界中のID基盤は桁が異なります。数百万や数千万ユーザーでもクリプトの世界では巨大プロジェクトですが、ID基盤になるには数億から数十億のユーザーを構築する必要があります。

そのような背景もあり、DIDは注目されつつもなかなか普及が難しい領域だと考えられていました。

そこにAnimoca Brandsが目をつけて推進しているのは、かなり楽しみです。なぜならすでに巨大なエコシステムを構築しているので、その中にIDを導入するだけでも一定の規模感となり、また資金力も持っているので拡大のためのインセンティブ設計が非常にしやすいです。

そして注目すべきはWeb2プラットフォームとの連携を積極的に進めている点です。チェーンを出した際にもアカウントアブストラクションによるペイマスター機能を実装し、認証にもzkTLSも使えます。

個人的には規模の力が大事で、パートナーシップの確保力が大事なDID領域において、Animoca Brandsが仕掛けるMoca Network、Moca Chainはかなり有力なリーディングプロジェクトになるのではないかと考えています。

Moca Chainはこれからメインネットがローンチされ、本格展開されていくはずなので、今後の展開も非常に楽しみです。

以上、「Moca Chain」のリサーチでした!

🔗参考リンク: Moca Chain / Moca Foundation / Mocaverse / Moca Network / Animoca Brands

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

🗓️イベント情報

8/27(水)18:30から、ソニー品川本社で「IP×ブロックチェーン」に関するWebXサイドイベントを開催します。ご興味ある方はぜひお申し込みください!

8/24(日)18:00から、「LINE Mini Dapp」に関するイベントのメディアパートナーとなりました。気になる方はぜひ以下よりご確認ください!

✨有料購読特典

月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。

週2本の限定記事の閲覧

月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)

木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)

1,500本以上の過去記事の閲覧

無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。

不定期のオフ会への参加

オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。

※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら