【RoboFi市場レポート】ロボットやAIエージェントをブロックチェーン上で協調・管理・経済化する新興カテゴリーの概要と事例を紹介

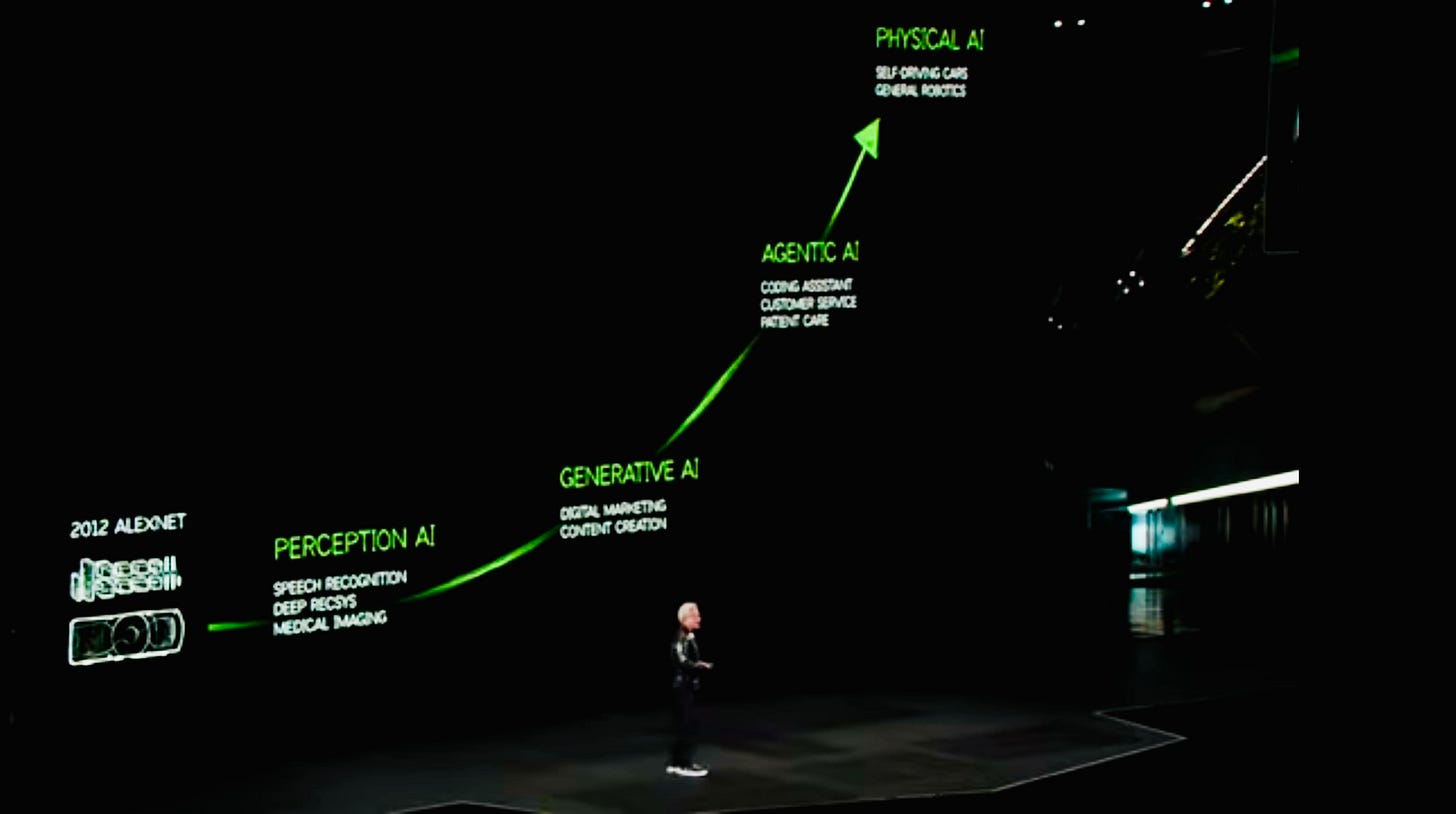

AIエージェントの次に来るPhysical AI時代の基盤となる可能性があります。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「RoboFi市場レポート」です。RoboFiの概要から始まり、具体的なプロジェクトの紹介までを行い、最後は課題と展望についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください!

🤖RoboFiとは?

🗺️具体的なユースケース

💬いずれ来る未来において必須な機能に思える

🧵TL;DR

RoboFiとは、ロボットやAIエージェントをブロックチェーン上で協調・管理・経済化する新しいカテゴリーで、DePINやDePAIと近い概念。

ロボットがIDを持ち、稼働履歴をチェーンに記録し、スマートコントラクトを介して仕事や決済、データ共有を行う「ロボット経済」を目指す。

解決すべき課題は、データ不足と権利処理、品質検証、相互運用性、資本コスト、安全性、インフラ依存など。

ブロックチェーンによりこれらを克服し、AIエージェントの次に来るPhysical AI時代の基盤となる可能性がある。

🤖RoboFiとは?

「RoboFi」はその名の通り「Robot」と「Finance」を掛け合わせた造語で、ロボットをブロックチェーンの上で協調・管理・経済化するための新しいカテゴリーです。

まだそこまで有名にはなっておらずカテゴリーとしても確立されていない気がします。似たようなカテゴリーではDePIN、またはDePIN+AIのDePAIが近いです。

この記事では一旦「Robot」と「Finance」掛け合わせ、ブロックチェーンを活用したプロジェクトをRoboFiとして定義して進めていきます。

◼️市場の課題と解決策

まずはRoboFiが解決する市場課題について解説していきます。

従来、ロボットはメーカーごとに閉じた環境で動作し、データやスキルはサイロ化されていました。しかし、AIやセンサーの進歩、そしてDePINの拡大により、ロボットを「ネットワークの一員」として機能させる動きが加速しています。

RoboFiの世界観では、

家庭用清掃ロボットから工場アーム、配送ドローン、ヒューマノイドまで、

それぞれがIDを持ち、稼働履歴をチェーンに記録し、

他ロボットや人間とスマートコントラクトを介して仕事を発注・受注・決済し、

学習データやスキルを共有・再利用できる。

こうした「ロボット経済(Machine Economy)」を実現します。

この実現のために、具体的には以下の課題の解決を目指します。

データ不足と権利処理

ロボット学習に不可欠な動作・環境データは、まだ絶対的に不足しています。さらに権利処理が不透明だと、企業は安心して利用できません。

→ ブロックチェーンによりデータ貢献の履歴と権利を記録し、ライセンスや報酬をスマートコントラクトで自動分配することで解決します。品質検証の難しさ

偽装データや低品質なデータが混入すると、学習済みモデルの性能が大きく劣化します。

→ オンチェーンでの検証・評価プロトコル(Proof of Quality)により、信頼できるデータのみを流通させられます。相互運用性の欠如

現在はメーカーごとに異なるOSや規格が乱立し、ロボット間の協調は困難です。

→ 共通OS・分散協調レイヤーや、DIDベースのロボットID標準が、異なる機体の相互運用を実現します。資本コストと収益化の壁

ロボット導入には高額な初期投資が必要で、回収に時間がかかるのが普及の阻害要因です。

→ ロボットをDAO化し、稼働収益をトークンで分配したり、ロボットをRWA化して分割投資を可能にすることで、資本調達と利用者還元を両立できます。信頼・安全性の担保

ロボットの誤作動や事故は社会的リスクになります。

→ 稼働ログや診断データを改ざん不可の形でチェーンに記録し、監査や保険に利用することで透明性と信頼を確保できます。インフラ依存の集中リスク

測位(GPS)、地図、通信といった基盤を中央集権サービスに依存すると、利用制限や障害が即座に全体に波及します。

→ DePINが、分散かつユーザー所有型のインフラを構築します。

つまりRoboFiは、「ロボットが単体で動く」世界から「ロボットが協調し経済活動に参加する」世界を作っていくための基盤領域です。そして、その未来では以下の課題が存在し得るのでブロックチェーンを活用することになると主張しています。

データ不足

権利処理

相互運用性

資本コスト

安全性

インフラ依存

RoboFiはこれらの課題をブロックチェーンを用いて解決し、AIエージェントの次に位置するPhysical AI時代を実現します。

🗺️具体的なユースケース

では、イメージを掴むために具体的なユースケースを見ていきます。

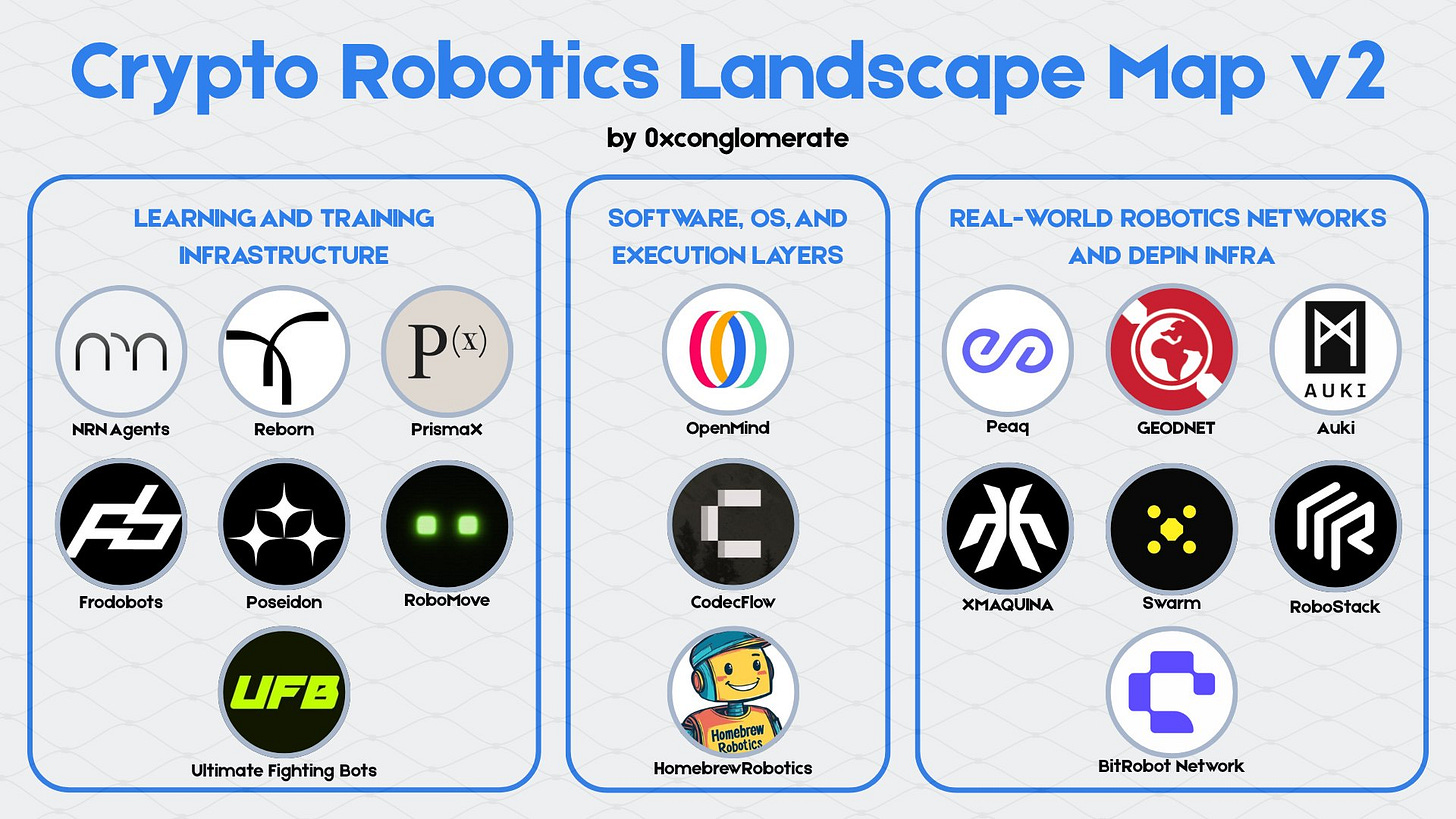

今回の記事では以下のカオスマップを参考にして解説していきます。

◼️Learning and Training Infrastructure

この領域は、ロボットやAIエージェントの学習を支えるための基盤です。

ロボットが現実世界で動作するためには、大量のデータと訓練環境が必要です。学習・訓練インフラのプロジェクトは、人間の操作データやシミュレーション環境を活用し、ロボットの行動を模倣学習や強化学習によって洗練させます。この領域において、分散型の仕組みやインセンティブを通じて、世界中の人々がデータ収集や訓練に貢献できるようなプロジェクトが該当します。いわゆるロボットの知能を育てる「土台」となる領域です。

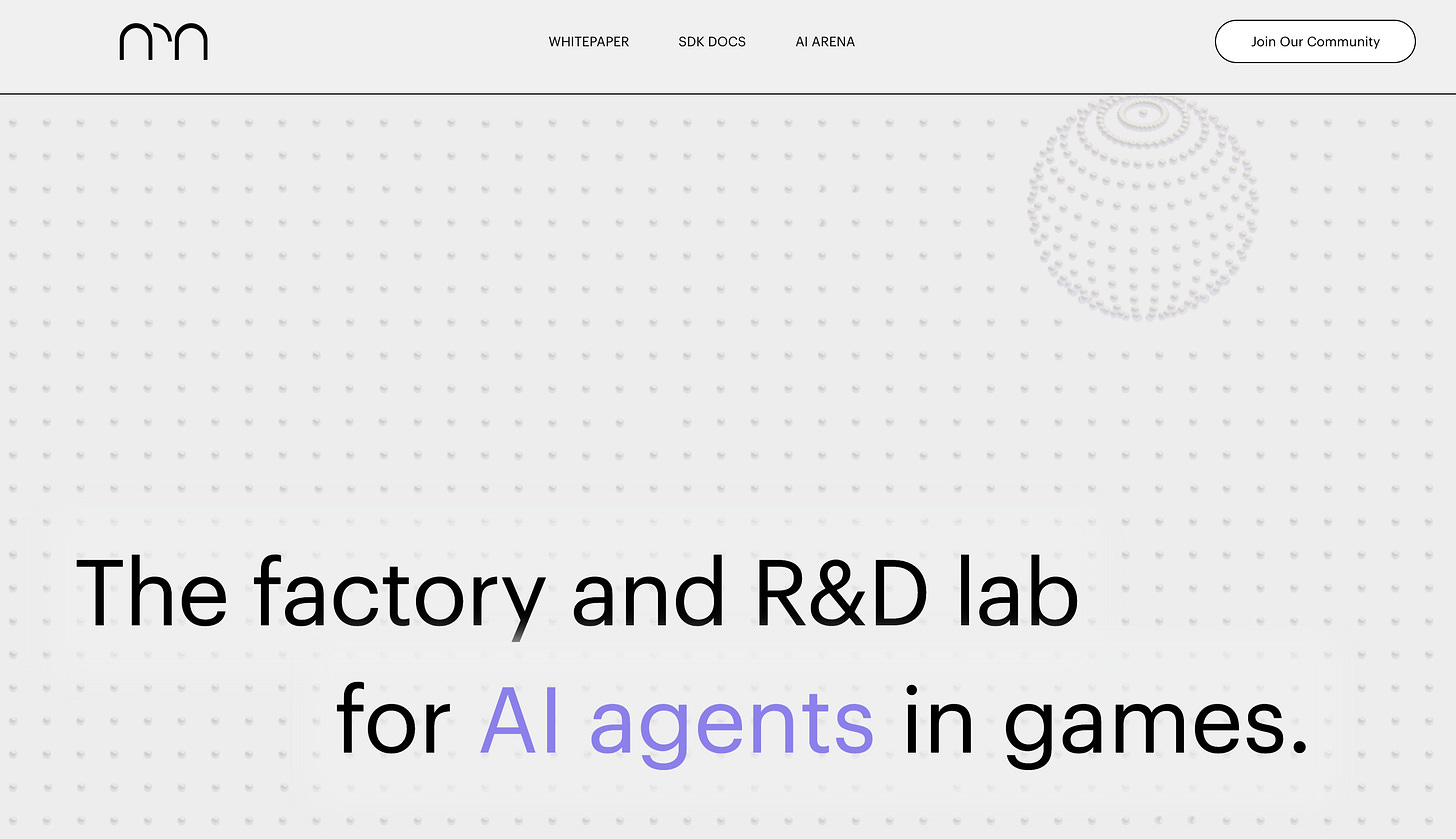

NRN Agents(Neuron)

ゲームとロボットの両領域でAIエージェントを育成・競技させるプラットフォームです。人間のプレイデータを模倣学習や強化学習に利用し、AI Arenaというゲーム内でAI同士を戦わせる仕組みを提供します。人間プレイヤーが提供した行動データに対してはネイティブトークン$NRNで報酬が与えられます。

また、ロボットの継続学習にも取り組んでおり、仮想環境と実機ロボットを往復するSim2Real学習パイプラインやロボティック競技会(Robotic Sports)を通じて、身体性を伴うAGI研究を加速させる計画です。