【Jellybean】あらゆる物理製品をデジタル体験へと変貌させるプラットフォーム / Aptosを基盤に、製品の真正性や所有権を信頼性高くデジタル化する仕組みを構築 / @tapjellybean

ユーザーが商品にタップまたはスキャンするだけで、専用のウェブアプリを通じて限定コンテンツやインタラクティブな体験が解放され、ブランドと消費者を直接つなぐ

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Jellybean」についてリサーチしました。

Jellybeanとは?

ブロックチェーンの利用範囲

変遷と展望

フィジタルな体験をブロックチェーンとAIで実現

🧵TL;DR

Jellybeanは、物理製品をデジタル体験へと変えるプラットフォームとして2024年に誕生しました。

Facebook(旧Meta)のDiemプロジェクト出身エンジニアらと連携し、Aptosブロックチェーンを基盤に、製品の真正性や所有権を信頼性高くデジタル化する仕組みを構築しています。

これまでに、音楽アーティストの限定グッズや出版物「The Unconquerable Game」などを通じて、NFC/QRスキャンによる限定コンテンツ配信や高いエンゲージメント率を実証しました。

今後はファッションや消費財などへの拡大、AIを活用したパーソナライズやコミュニティ機能の強化、さらにEUデジタルプロダクトパスポート(DPP)対応を通じて、物理とデジタルの融合を加速させることが期待されています。

Jellybeanとは?

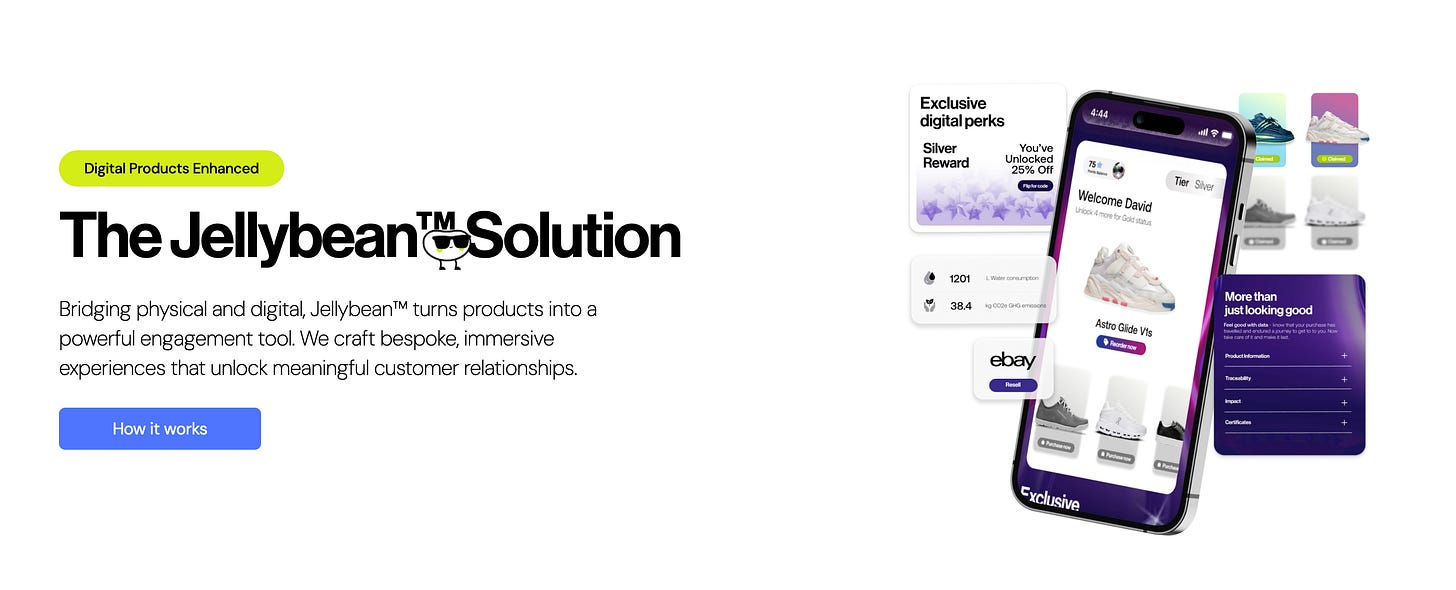

「Jellybean」は、あらゆる物理製品(プロダクト)をデジタル体験へと変貌させるプラットフォームです。

ユーザーが商品にタップまたはスキャンするだけで、専用のウェブアプリを通じて限定コンテンツやインタラクティブな体験が解放され、ブランドと消費者を直接つなぐことができます。従来の製品情報表示を超えて、ファンや顧客との「1対1の関係性」を築くための没入型デジタル体験を提供します。

以下、主な機能と特徴になります。

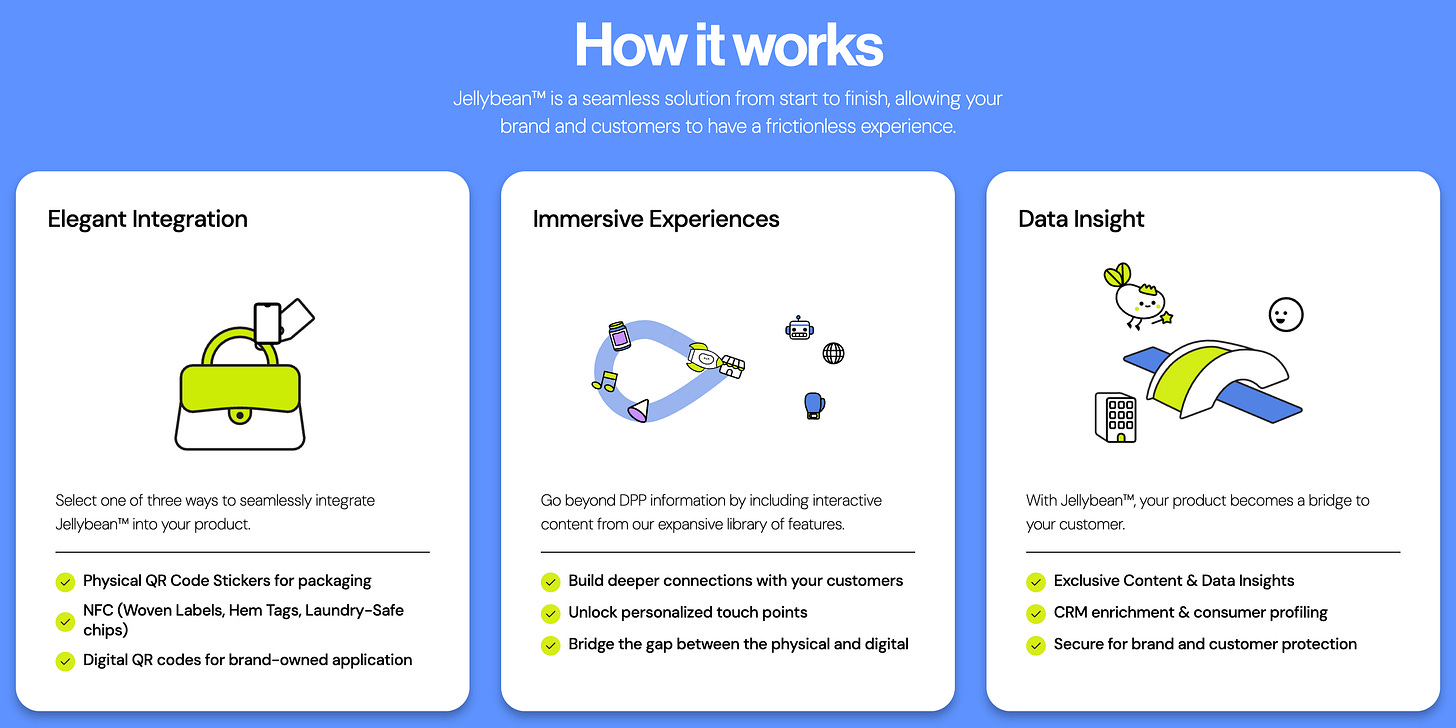

◼️シームレスな統合方法

製品への組み込み方法は、①包装用の物理的QRコードステッカー、②繊維ラベル等に縫い込めるNFCチップ(耐洗濯タグなど)、③自社アプリ内などで表示するデジタルQRコードの3通りから選択できます。いずれも簡単なスキャンまたはタップで体験が開始します。

◼️認証と真正性の証明

Jellybean独自の技術により、製品ごとに不変(イミュータブル)な真正性証明書(Certificate of Authenticity)を発行し、製品が正規品であることを保証します。これによりブランドは偽物対策を講じ、消費者は安心して購入できます。

◼️製品情報・トレーサビリティ

製品名・サイズ・素材・取扱説明など基本データをデジタルパスポートとして提示できるほか、製品のサプライチェーンやサステナビリティ情報を共有する製品トレーサビリティ機能も備えています。たとえば製造ロットや原材料の出所なども透明性をもって開示可能です。

◼️独自コンテンツの提供

購入者だけがアクセスできる限定コンテンツを配信できます。具体的にはチュートリアル動画・舞台裏映像・未公開の音楽やライブ配信など、ブランドやクリエイター独自のマルチメディア体験を提供可能です。これにより商品が「ポータル」となり、ファンはお気に入りのブランド・アーティストの世界観を深く楽しめます。

◼️インタラクティブな機能

製品所有者同士の交流を促すコミュニティ掲示板・リアルタイム投票、製品に関連したミニゲームやデジタルコレクションカードなど、ユーザー参加型の体験も組み込めます。単なる情報提供にとどまらず楽しい体験によってブランドへの愛着を高めます。

◼️特典・リワード

真正な購入者限定の割引クーポンや次回販売の早期アクセス権、ポイントやデジタルバッジ付与など、ロイヤルカスタマー向けのリワード機能も搭載できます。これによりリピーター育成やアップセルにつなげることができます。

◼️保証書・アフターサービス

デジタル保証書を製品パスポート内で提供し、ユーザーは保証内容をいつでも確認可能です。さらに購入製品の所有登録により、カスタマーサポートへの連絡や修理依頼をスムーズにする仕組みも備えます(※保証関連はブランドの設定による)。

◼️データ分析とCRM連携

Jellybeanを通じたユーザーの利用状況データをリアルタイムに分析し、ブランド側のCRM(顧客管理)に活用できます。誰がいつスキャンしたか、どのコンテンツが人気かなど詳細なインサイトを取得し、マーケティング戦略の改善やパーソナライズされた顧客体験に役立てられます。

以上のように、Jellybeanは単なるデジタル製品証明ではなく、ブランド独自のカスタマージャーニーを構築できる柔軟なデジタル体験プラットフォームです。

「自社ブランドの声と目標に合うよう体験をカスタマイズ可能」とされており、モジュールの組み合わせ次第で多様な業界・用途に対応できます。

ブロックチェーンの利用範囲

上記の説明ではブロックチェーンの話は出てきませんが、Jellybeanはその基盤にAptosブロックチェーンを採用しています。

HPにはMetaの暗号資産プロジェクト「Diem」の開発陣との協働(ここがおそらくAptosを意味する)によってJellybeanが設計されていると明記されています。

実際に、Aptos Labs社とも密接なパートナーシップを築いており、2024年6月にはAptos Labsからの戦略的投資を受け入れたことが発表されており、Aptos側のメディア&エンタメ担当者は「Jellybeanはファンエンゲージメントの未来を切り開いている」とコメントしています。

以下、JellybeanがAptosブロックチェーンを活用している範囲・用途になります。

真正性/認証:製品(物理アイテム)ごとに「真正品である証明書(Certificate of Authenticity)」を発行・記録し、不正コピー・偽造を防止する。

所有・アクセス権管理:製品をタップ/スキャンすることで、所有者に限定されたデジタルコンテンツや特典を解放する権利付与・管理。たとえば玩具や書籍の“限定コンテンツ”アクセス。Aptos ブロックチェーンがこの「誰が所有しているか/アクセスできるか」を裏付ける役割を担っています。

物理⇔デジタルリンク(フィジタル):NFCチップやQRコードを物理製品に実装し、スキャン・タップ時にWebアプリを起動。その際、Aptos 上で関連するデジタルエンティティ(例えばトークンや証明)を参照・検証する構造。Jellybean の説明に「NFC/QR→Web体験、Aptos が裏で動く」とあります。

データ/インサイト(エンゲージメント):ブランドがユーザーの製品スキャン・利用データを取得・分析できるように、オンチェーン/オフチェーン両側でトラッキング。Aptos の基盤を使うことでスケーラブルなトランザクション処理を可能にし、「高頻度スキャンや大量ユーザーデータ取得」に耐える構成になっています。

規制・トレーサビリティ対応:製品のサプライチェーン/素材/製造ロット等のトレーサビリティ情報を提示するデジタルパスポートとしての役割。ブロックチェーンを使うことで“改ざんされない履歴”として機能します。Jellybean サイトでも「EUのデジタルプロダクトパスポート(DPP)対応」と明記されています。

以上がブロックチェーンの活用範囲ですが、JellybeanがAptosブロックチェーンを採用しているのは、物理製品の真正性と所有権を信頼できる形でデジタル化するためです。

各製品には改ざんできないデジタル証明書が付与され、それがAptos上に記録されることで、偽造防止や正規品の保証が可能になります。さらに、製品を所有するユーザーはオンチェーンでその権利を証明でき、所有者だけが限定コンテンツや特典にアクセスできる仕組みを利用できます。

この仕組みにより、ブランドと消費者の間に透明で継続的な関係が生まれ、単なる「販売」で終わらないエンゲージメントが構築されます。

また、Aptosの高速かつ低コストな処理性能によって、QRコードやNFCを介した大量スキャンなどのリアルタイム体験が円滑に行えます。ユーザーはウォレットを意識する必要がなく、Web2的な使いやすさを保ちながら、ブロックチェーンの信頼性を裏で享受できます。

つまり、AptosはJellybeanにとって、フィジカルとデジタルを融合し、「所有=体験」を成立させるための信頼のインフラとして機能しています。

変遷と展望

◼️創業理由

Jellybean は2024年に「あらゆる物理製品をデジタル体験の入口に変える」というビジョンのもと立ち上げられました。

創業時点で、Facebook(旧 Meta)/Diem プロジェクト出身のエンジニアらと協働しており、「フィジカル(物理)とデジタルをシームレスに橋渡しする」技術を構築するため、次世代ブロックチェーンであるAptosを技術基盤に採用しています。2024 年には Aptos Labs からの戦略的投資を受け、Aptos を「優先チェーン(preferred chain)」とする協業関係を発表しました。

その後、ブランドや製品メーカーを対象に、QRコード/NFCタグを用いて製品とデジタル体験を紐づけるプラットフォームをサービスとして展開し、物理商品に“デジタルレイヤー”を付加する事業を拡大してきました。

◼️過去の代表的な実績とユースケース

Jellybean が実際に製品とデジタル体験を結びつけた事例として、たとえば音楽・ファン向けグッズ業界における限定フィギュアにNFCを埋め込み、タップ/スキャンによってデジタル版コレクタブルや限定コンテンツを解放したユースケースがあります。

また、出版分野でも、Callawayとのコラボレーションでゴルフ用品メーカー創業者の回顧録「The Unconquerable Game: My Life in Golf & Business」を“スマートブック”化し、物理の書籍にQRコードを挿入、AIナレーション・限定映像・日替わりコンテンツなどが展開されました。

また、Aptosの公式エコシステム紹介では、玩具配布イベントでの導入において「初日ほぼ100%スキャン」「5日目でも44%リテンション」という高いエンゲージメントを記録したとしており、物理製品+ブロックチェーン連携によるユーザー参加・継続利用の可能性を実証しています。

◼️今後の展望

Jellybean の今後の展望は以下の方向性が考えられます。

まず、製品カテゴリーの拡大です。現在は玩具・グッズ・出版といった領域で実績を重ねていますが、今後はファッション・アパレル・消費財・日用品など、より広範な物理製品に「デジタルレイヤー」を付与する動きが予想されます。

次に、体験のアップデートです。単に「スキャンで特典が出る」レベルから、AIによるパーソナライズ、コミュニティ機能、定期的なコンテンツ更新、さらにはオフラインイベントとの統合など、ユーザーとの接点を増やし、所有=体験が長期にわたって続く設計へと進化すると見られます。

さらに、規制・トレーサビリティ対応という観点でも、欧州のデジタルプロダクトパスポート(DPP)制度等に適応し、ブランドが「義務対応」を超えて「差別化戦略」に変えるための基盤になることが期待されています。

フィジタルな体験をブロックチェーンとAIで実現

最後は総括と考察です。

個人的にフィジカルとデジタルを融合させるフィジタルな体験は今後より注目を集めていくと考えています。世界的にみてもあらゆるモノがインターネットと繋がっていくIoT世界への移行は進んでいます。特にAIが誕生した後はその可能性がより大きくなりました。

そして、この世界における基盤にブロックチェーンが統合される可能性もかなりあると思っています。モノ毎のIDやユーザーのアクセス情報、モノ同士の連携証明、金銭のやり取りがある場合はその支払い基盤や履歴など、ブロックチェーンネイティブで作った方が効率的な側面は多々あります。

今回のJellybeanはエンタメ領域でその思想を体現していて、ユーザーはブロックチェーンを意識することなく、フィジタルな体験を享受することができます。

Jellybeanの中で特に面白いと感じた点は、トレーサビリティや真贋証明と購入者向けの限定体験の提供をセットで実現できる点です。前者は今後あらゆるモノで必須になっていく機能でブロックチェーンと非常に相性が良いです。そして、後者はユーザー体験を最大化させたり、新しい体験を作り出せるものです。

これがデフォルトになるとモノに紐づいたソフトウェア体験が普通になっていき、ブロックチェーンだけでなくエンタメの新しい体験を構築できそうです。また、こういった使い方はいろいろな企業がブロックチェーンの利用を検討できそうだと思うので、いろいろなユースケースを模索してみようと思います。

以上、「Jellybean」のリサーチでした!

参考:HP / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら