【Believe】ソーシャルメディアとブロックチェーンを組み合わせた新しい形の資金調達プラットフォーム / VCを代替する新たなトークンエコノミクスを実現!? / @believeapp

トークンと紐付けた実ビジネスの可能性が広がります。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Believe」についてリサーチしました。

🟢Believeとは?

👀VCを代替する新たな資金調達方法?

💧具体的に発行されたトークン

📈Pump.funを脅かす勢いで成長

💬全てのスタートアップがトークンを発行する時代へ

🧵TL;DR

SNS連携でワンクリック発行:X上で

@launchcoinと$TICKER+プロジェクト名を投稿し、いいねやリツイート数で関心を評価すると自動的にSolana上にトークンが展開され、アプリ内で即取引可能に。動的手数料モデル:公開直後は数十%の高税率でスナイプ対策を行い、時間経過とともに標準の2%(発行者1%/プラットフォーム1%)へ漸減。取引手数料の半分は発行者に還元され、毎日精算される。

CloutからBelieveへのリブランド:2025年4月下旬、インフルエンサー中心の「Clout」から「何かを信じる(Believe in something)」へと方向転換し、実用プロジェクト支援にフォーカスを移行。

創業者Ben Pasternak氏:10代でSNSアプリや食テック企業を成功させた若き連続起業家(Forbes「30 Under 30」選出)。自らの名を冠した初号トークン「$PASTERNAK」(後のLaunchCoin)はローンチ初日に8,000万ドル超を記録。

🟢Believeとは?

「Believe」は、ソーシャルメディアとブロックチェーンを組み合わせた新しい形の資金調達プラットフォームです。

主なサービス・機能は以下のとおりです。

◼️ワンクリックでのトークン発行

ユーザー(ビルダー)はX上で専用アカウント @launchcoin をタグ付けし、$TICKERとプロジェクト名を含めた投稿をするだけで、自身のプロジェクトのトークンを発行できます。

ただし、投稿だけでトークンが発行されるのではなく、「Believe」側でその投稿への「いいね」やリツイート数などの反応(エンゲージメント)を評価し、一定の関心・支持が集まったと判断されるとSolana上に該当トークンが自動展開されます。

投稿内容(プロジェクト情報)や発行者のアカウントIDはオンチェーンに記録されるため、透明性と改ざん不可性が確保されています。

このように「Believe」は従来型のローンチパッドやミームコインプラットフォームとは異なり、SNS上の人気やコミュニティのコンセンサスをトークン発行のトリガーに活用しています。

◼️トークン発行プロセスと動的な取引手数料

発行されたトークンは、「Believe」アプリ内で即座に取引可能になります。(現時点で「Believe」はIOSアプリのみで展開されています)

各トークンはSolan上に展開されており、初期段階では「ボンディングカーブ形式」で販売されます。時価総額が10万ドルに達すると、より深い流動性にアクセスできるMeteora(流動性プール)へと移行します。

これらの取引の際、「Believe」は2%の取引手数料を徴収します。この2%はトークン発行者とプラットフォーム(Believe)で1%ずつで分配します。

また、通常の手数料率は2%ですが、トークン公開直後のみ極めて高い手数料率を課すダイナミックモデルを採用しています。これはボット等による瞬間的な買い占め(スナイプ)対策であり、一定時間経過後または取引が安定してから標準手数料に移行することで、早期参加者と後続参加者の公平性を図る狙いがあります。

具体的にはトークン発行直後は数十%から始まり、時間経過と共に最終的に2%へ落ち着くとのことです。

なお、ビルダー(トークン発行者)は、トークン発行を呟いた自身のXアカウントとBelieveアカウントを連携することで取引手数料を獲得できるようになります。この支払いは1日1回行われます。

👀VCを代替する新たな資金調達方法?

ここまでの説明を聞くと、よくあるSocialFiやトークンローンチパッドのように見えるかと思いますが、「Believe」は単なるミームコインのローンチパッドではなく、新興プロジェクトが資金調達に利用できる、VCを代替するプラットフォームを目指しています。

その狙いについて、プロジェクト設立の背景、そしてファウンダーの情報などを踏まえながら解説します。

◼️ファウンダー

ファウンダーは「Ben Pasternak」氏です。

Ben氏は、オーストラリア・シドニー出身の25歳(2025年現在)で、10代の頃から起業家として頭角を現した人物です。15歳の時に開発したスマホゲーム「Impossible Rush」は全米App Storeでトップ20入りする大ヒットとなり、17歳で創案した10代向けビデオチャットSNS「Monkey」は全世界で2,000万ユーザー超を獲得する成功を収めました。(同アプリは後に米社に買収)。

その後20歳のときにはフードテック企業「SIMULATE」を創業し、植物由来チキンナゲット製品「NUGGS」をヒットさせて大手小売店(米ウォルマートなど)に展開しています。2016年には米TIME誌の「最も影響力のあるティーン」に選出され、2021年にはForbes誌の「30 Under 30」にも名を連ねた経歴を持つ、若きシリアルアントレプレナーです。

そんなBen氏が新たにリリースしたプロダクトが「Believe」です。

◼️Believeへの名称変更の理由

実は「Believe」は元々「Clout」という名前でリリースされていました。

「Clout」は2024年頃から開発が進められ、2025年1月24日にプラットフォームが正式ローンチされました。「Clout」は当初、有名人やインフルエンサーが自分自身の名を冠したパーソナルトークンを発行し、ファンや投資家から資金を集められるSocialFiプラットフォームでした。

「Clout」開発の着想は、従来のSNSフォロワーやファンの熱量を資本化することにありました。創業者のBen氏自身、10代向けSNSやバイラルアプリの成功経験を持つことから、インフルエンサー経済にブロックチェーンの資金調達機能を組み合わせることを目指していました。

具体的にはユーザーは自分のXアカウント(フォロワー1万人以上必要)を連携し、わずか5分程度でパーソナルトークンの発行手続きが完了する設計になっていました。

また、クレジットカードやApple Payでの決済対応によるプレセール参加や、内部マーケットと外部DEX(Solana上のRaydium等)を接続した流動性提供の仕組みなど、従来の暗号資産発行を大幅に簡略化・一般ユーザーに開放した点が特徴でした。

ローンチ当日には、創業者自身の名を冠した最初のトークン「$PASTERNAK」のプレセールが行われ、その時価総額はわずか数時間で8,000万ドルを突破し仮想通貨市場の注目を集めました。

しかし、個人の影響力頼みのモデルや過度な投機的売買に依存していたため、プラットフォームの成長が制約されていました。

こうした問題を受けて、2025年4月下旬に「Clout」の全面的なリブランディングを決断し、「Believe」へのブランド変更と機能刷新を発表しました(MVP版を2025年4月27日に公開)。

このリブランディングによって、「誰かを信じる(Believe in someone)」から「何かを信じる(Believe in something)」へとスローガンが変更され、個人関係のマネタイズモデルを捨てて「実用的なプロジェクトや技術」に信頼と資金を集める方向へコンセプトが転換されています。

具体的な機能変更としては、「Believe」ではソーシャルメディア上のアイデアを即座にトークン化できるようにするため、X連携によるワンクリックトークン発行機能が導入されました。従来Cloutが提供していた手動のトークン発行プロセスを簡略化し、誰でもアイデア次第で迅速にトークンを発行・流通させられるプラットフォームへと変化しました。

実際、リブランディング後はSolana共同創業者のAnatolyやJupiterの共同創業者なども「Believe」に言及し、コミュニティの注目が集まりました。

また、「Clout」時代に発行した自身の名前を冠した「$PASTERNAK」をプラットフォーム刷新に合わせ「Launch Coin ($LAUNCHCOIN)」と改名した際には、24時間で価格が約3倍に急騰し時価総額6,200万ドル超となる現象も起こりました。

Ben氏は「Believe」を通じて従来のベンチャーキャピタルに頼らないコミュニティ主導の新しい資金調達モデル(いわばweb3版のスタートアップインキュベータ)を実現することをビジョンとして掲げています。

💧具体的に発行されたトークン

Believeのプラットフォーム上では、ローンチから短期間で数多くのトークンやプロジェクトトークン(14,000種以上)が誕生しました。その中でも代表的なプロジェクトや注目を集めたトークンについて、その概要を紹介します。

Launch Coin($LAUNCHCOIN, 旧$PASTERNAK)

Clout発の第1号トークンで、創業者Ben Pasternak氏自身の名前を冠したトークンです。2025年1月24日にプレセールが行われ、初日で時価総額8,000万ドルに達する記録的なデビューを飾りました。

その後、急激な投機熱の沈静化で一時は時価総額が数十万ドル台まで落ち込みましたが、「Believe」への移行後に再び注目され直近2日間で12倍以上に急騰しました。

コミュニティの一部からは「Believe」のプラットフォーム公式トークン的な存在とみなされており、実質的なネイティブトークンとして扱われています。

SuperFriend

AIを活用して開発者のコードベースを可視化・対話できるよう支援するプロジェクトです。AI自動化プラットフォーム「Pocketflow」を創業したHelena Zhang氏が2024年8月に立ち上げた新規プロダクトで、Believe上でトークン発行を行いました。

SuperFriendトークンは未だ開発段階ながら事前参加者を募る形でプレセールが行われ、発行直後に時価総額250万ドル・約3,179人のホルダーを集めています。

発行者はこのトークン販売から得た資金を元手に開発を進める計画で、コミュニティもフォーラム上でフィードバックや要望を出し合いプロジェクトを支援しています。

従来ならエンジェル投資家探しに奔走するようなアーリーステージの起業家が、Believeを通じていきなり数千人規模のコミュニティと資金を獲得できた好例と言えます。

Dupe($DUPE)

家具の代替品検索ツール「Dupe.com」発のコミュニティ主導ミームコインです。

Dupe.comは月間アクティブユーザー100万人を抱えInstagramで37万フォロワーを持つ人気サービスですが、ある日ファンの一人が冗談半分で「$DUPE」というトークンをBelieve(当時Clout)上で発行しました。このDUPEトークンは完全なコミュニティ発のミームコインでしたが、思いのほか支持が集まり時価総額は392万ドル、ホルダー数約3,548人に達しました。

Dupe.comのCEOであるMitali Ghoshal氏もこの動きを「面白い実験」と捉え、自社の公式サイトに$DUPE対応の機能(トークンで商品の購入ができる仕組み)を追加することを検討するとX上で表明しました。

非公式に始まったトークンが公式ユーティリティを獲得する展開となり、コミュニティ発イニシアチブが企業側を動かした一例となっています。

Peek

AIパーソナルファイナンス(資産管理)アプリのプロジェクトです。

元Google/Amazon出身のSherry Jiang氏が手掛け、リリース直後にProduct Huntで人気ランキング4位となった注目のサービスですが、そのトークンは創業者ではなく第三者によって立ち上げられました。

外部の熱心なユーザー(@casatay)がBelieveを通じて勝手に「Peek」名義のトークンを生成した形であり、このようにプロジェクト本人不在でも周囲がトークン化してしまうのはBelieveプラットフォームならではの現象と言えます。

Instaclose

AI音声技術を活用した営業アウトリーチ自動化ツールです。

見込み顧客がサイト登録した直後に自動音声通話を発信しデモ予約を獲得するなど、セールスのプロセスを代行するサービスとなっています。

開発者のSamuel Spitz氏はベン・パスターナック氏とオンライン上で親交があり、「彼(Ben)の取り組みを支援するため」にあえてInstacloseの非公式ファントークンを作成したと述べています。

もっともSpitz氏自身、「Benはこのプロジェクトに関与しておらず、(自分は)ここ数ヶ月大半の時間を費やしているが、多くのトークンは1週間でゼロになる可能性がある」と警告しており、あくまで有志による応援目的のトークンで公式なプロジェクトではないことを明言しています。

MaigaXBT

暗号通貨トレーディング用AIエージェントです。

web3インキュベータSeedifyが開催したAIエージェントハッカソンにおいてDeFi/AI部門で優勝した実績を持ち、開発者のVictorLee.eth氏がBelieve上でトークンを発行しました。高度なアルファ(収益機会)シグナルを提供するサービスとして注目されていますが、現状トークンの時価総額は約100kドル程度と規模は小さめです。

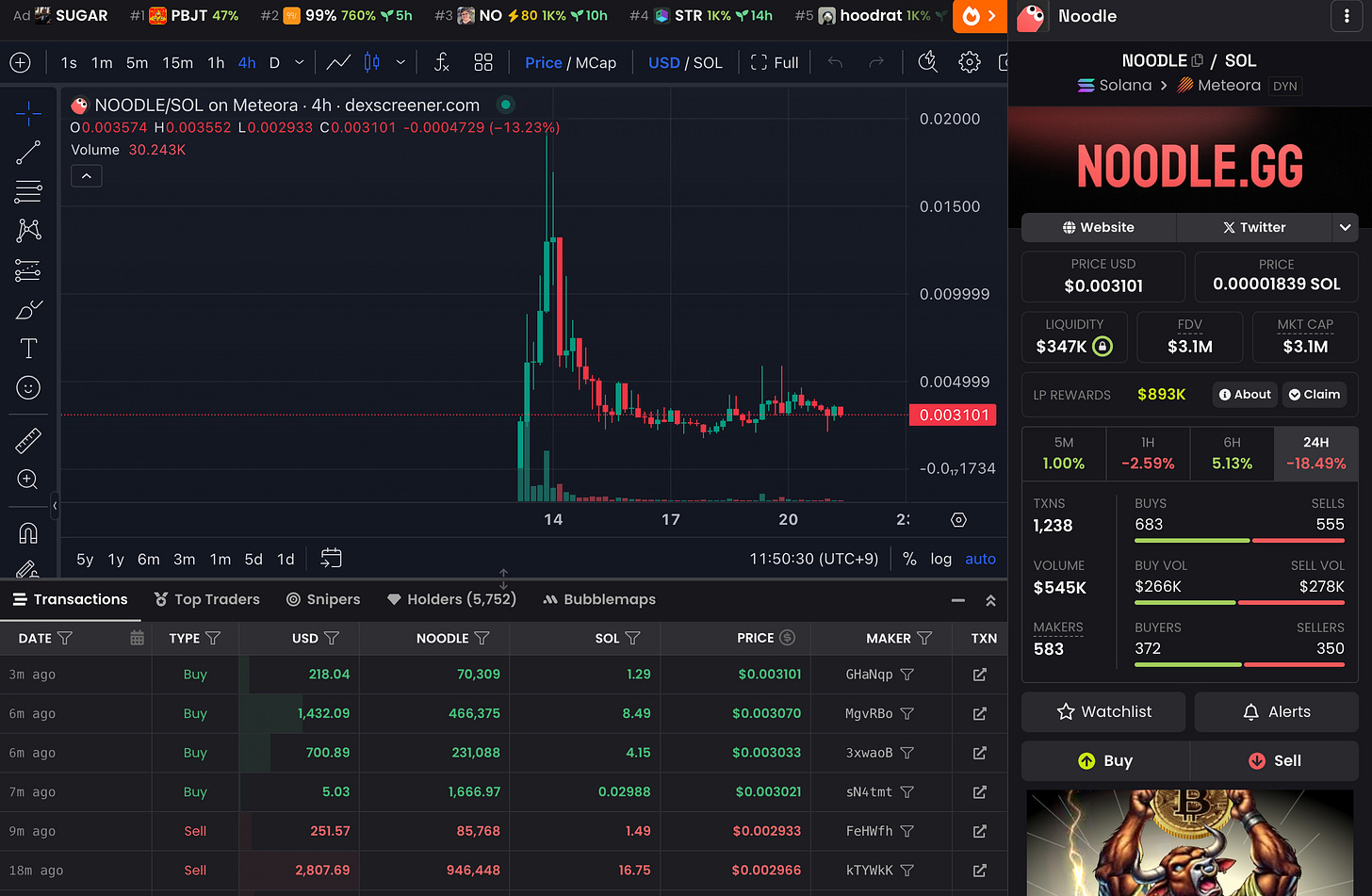

Noodle

有名アプリ開発者のAlex Leiman氏(過去に「RizzGPT」「Gas」などを開発しMetaやDiscordに売却)は、Believeを利用してブロックチェーンゲーム「Noodle」のトークンを発行しました。

Noodleは「スネークゲーム」にweb3要素を取り入れた対戦ゲームで、プレイヤーは他プレイヤーを倒すとその相手のトークンを獲得できる仕組みになっています。Leiman氏はゲーム内経済を盛り上げるため、Believe上で$NOODLEトークンを発行し、ゲームリリース前からコミュニティに販売しました。

これにより、ゲーム開始前から熱心なファンコミュニティを形成し、プレイヤーは単なるゲーム内ポイントではなく実際に価値のあるトークンを賭けて競うことが可能になりました。

◼️課題と可能性

このように具体的なプロダクトを持つチームがトークンを発行する事例も増えており、アイディア段階でトークンを発行しその収益でプロダクト化を行い、コミュニティと共に成長させていく新しい資金調達モデルを目指す動きが出てきています。

ただし、当然ながらいくつかの課題は存在しています。

まず第一に「とはいえ、これまでのトークン発行と同じじゃないか」という批判です。価値の裏付けのないミームコインを作り、プレセールや取引手数料だけを獲得し、運営を放棄するラグプル的な動きが容易にできてしまいます。

そして、あまりにも簡単にトークン発行ができてしまうので、これまた価値を失うトークンが乱立します。Believeアプリ内で資金が移動し、新トークンが出ては盛り上がりその後急落、が次々と繰り返されるというこれまでのトークンローンチパッドと同じ道を辿るのではないかと言われています。事実、ほとんどのトークンは価格が下落しています。

これに対して、「Believe」側はいくつかの解決策を模索しています。

まずすでに実装されている機能としては「公式Xの連携」です。誰が発行しているのかの与信判断としてX連携が可能ですので、Xで一定の影響力を持つ人物やプロジェクトが発行していることはわかります。

続いて、今後検討されている機能として「トークン発行者への収益分配を段階的に行う」ことが予定されています。トークン発行者が一度に全額を受け取るのではなく、段階的に資金を受け取るようになり、長期的なプロジェクトの運営にコミットするようになります。

その他、以下のような機能が検討されています。

トークンの実用性向上(機能追加ツール):Ben Pasternak氏は「各トークンにユーティリティを追加できる新ツールを近日中に提供する」と述べています。これは、発行者が自分のトークンに対し特典や機能(例: ガバナンス投票権、NFTとの連携、サービス内通貨としての機能など)を容易に実装できるよう支援するものとみられます。これにより単なる投機対象だったトークンに独自の用途を持たせ、プロジェクトの実需を伴った発展を後押しする狙いです。

開発者向けAPI及びSDK:Believeで発行したトークンを外部のプロダクトに統合するためのAPIやSDKを公開予定としています。これが実現すれば、例えばウェブサービスやモバイルアプリの開発者が、自分のアプリ内でBelieve発のトークンを利用する機能(ログイン認証やポイント機能、決済手段として利用など)を容易に組み込めるようになります。前述のDupe.comのように外部サービスがコミュニティ発トークンを採用するケースが増えれば、Believe発トークンの実世界での価値が飛躍的に高まる可能性があります。

以下、公開されていたAPIのデモです。最初のAPIエンドポイントを使用すると、ビルダーはプログラムでコインをバーンできるようになります。例えば、DupeのコアKPIが取引の検索である場合、ユーザーが取引を検索するたびにコインバーンをトリガーできます。この投稿にDupeも反応しており、新規取引ごとに、基本トークン手数料の25%をバーンすることを発表しています。

LaunchCoinのエコシステム展開:プラットフォーム唯一の基軸トークンである$LAUNCHCOINについても、今後さらなるユーティリティ付与が計画されています。現時点でLaunchCoinは手数料分配やインセンティブ報酬に用いられていますが、コミュニティによるプロジェクト投票(ローンチ候補の人気投票)に使う構想や、ステーキングによるリワードなどが検討されています。

また、IOSだけでなくAndoroidはWebへの展開も検討されています。

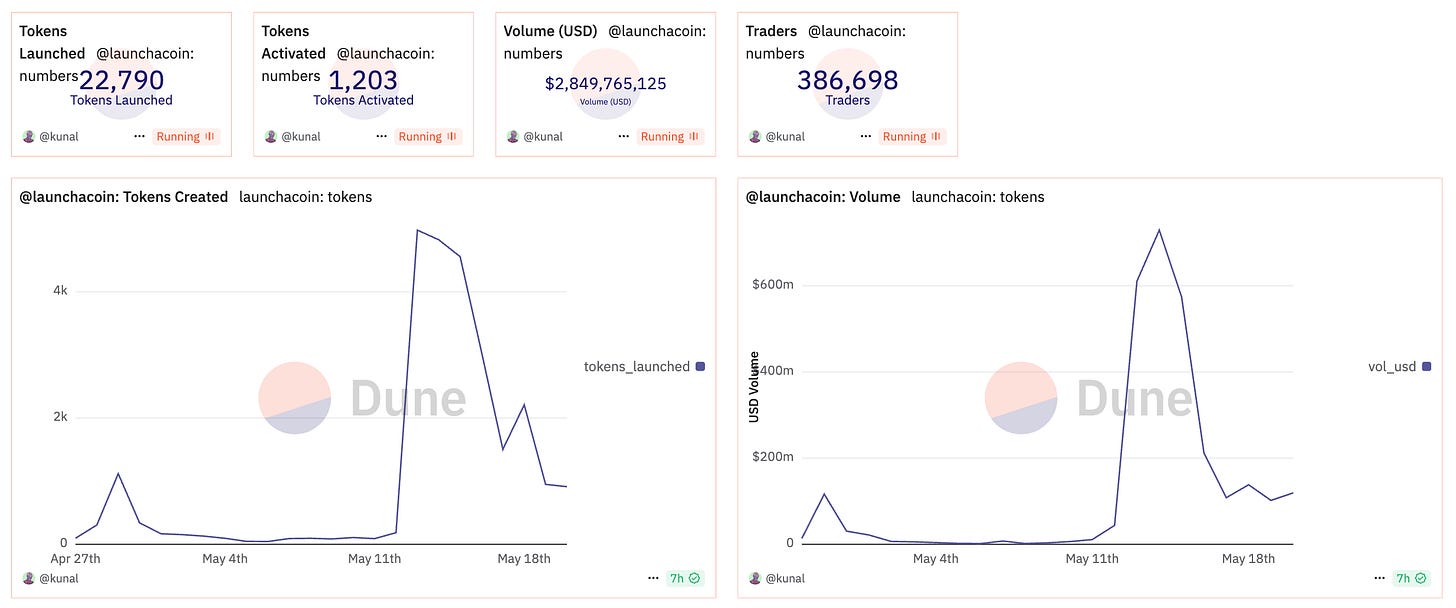

📈Pump.funを脅かす勢いで成長

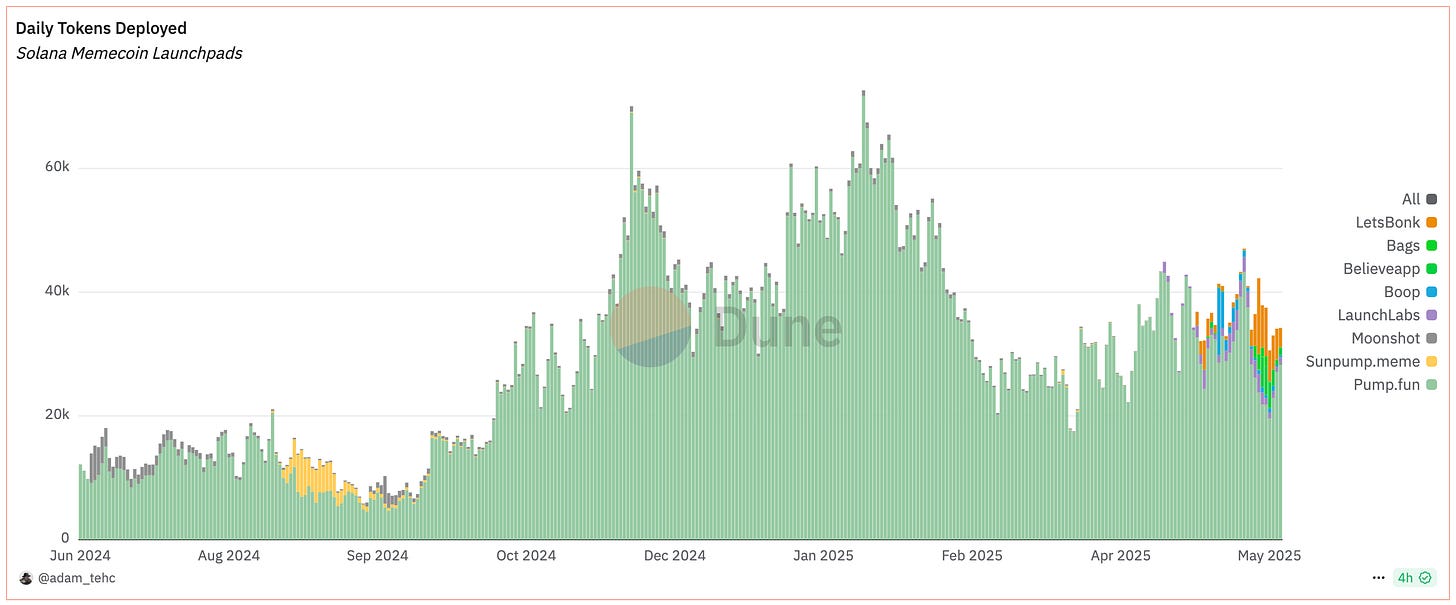

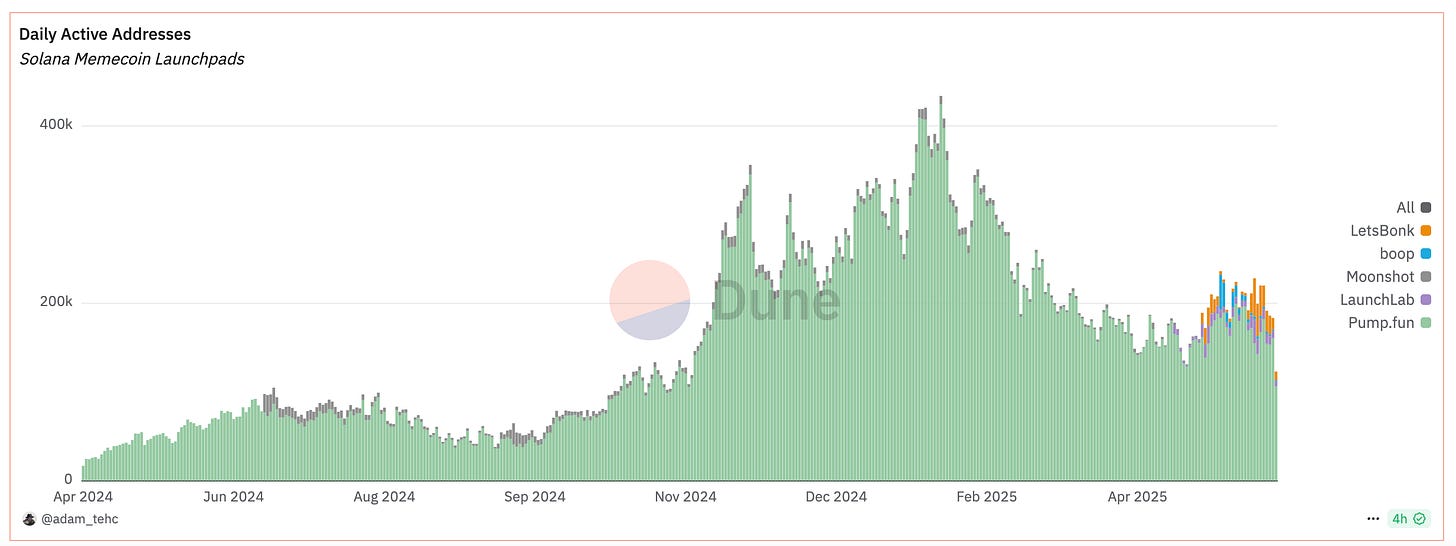

さて、ここまで「Believe」自体の概要について説明しましたが、少し範囲を広げてSolanaのトークンローンチパッド市場での位置付けを説明します。

ご存知の通り、Pump.funが一強でしたが、そのシェアを奪う形で成長しています。

まずBelieve自体の指標です。すでに22,790トークンが発行されています。

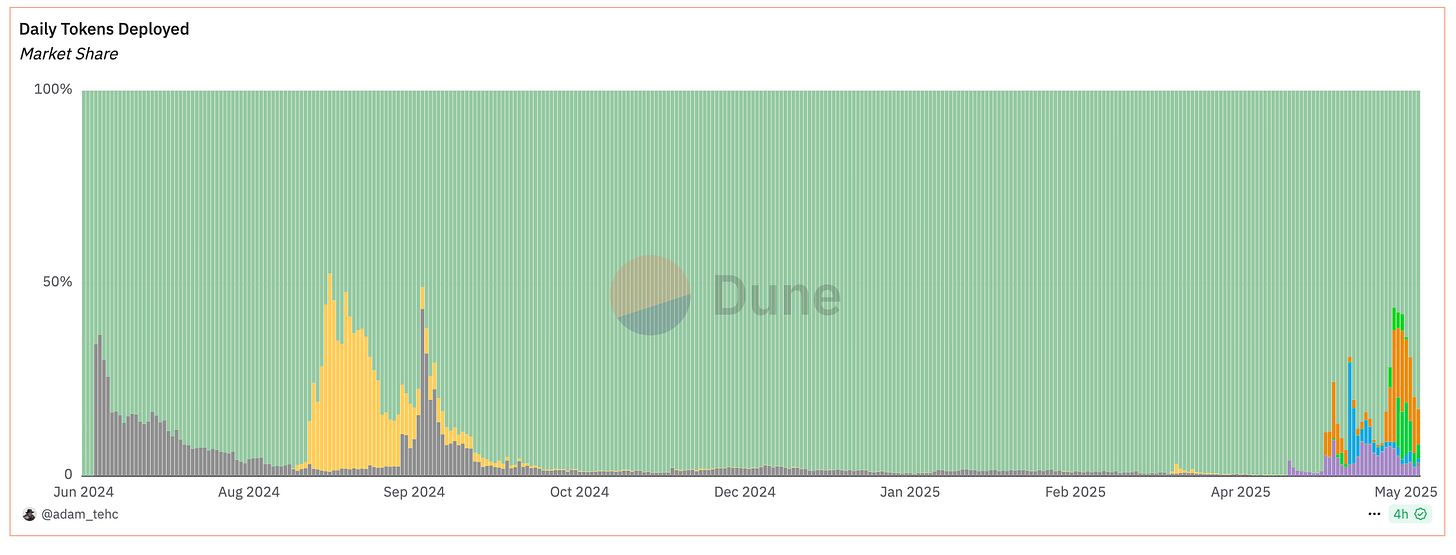

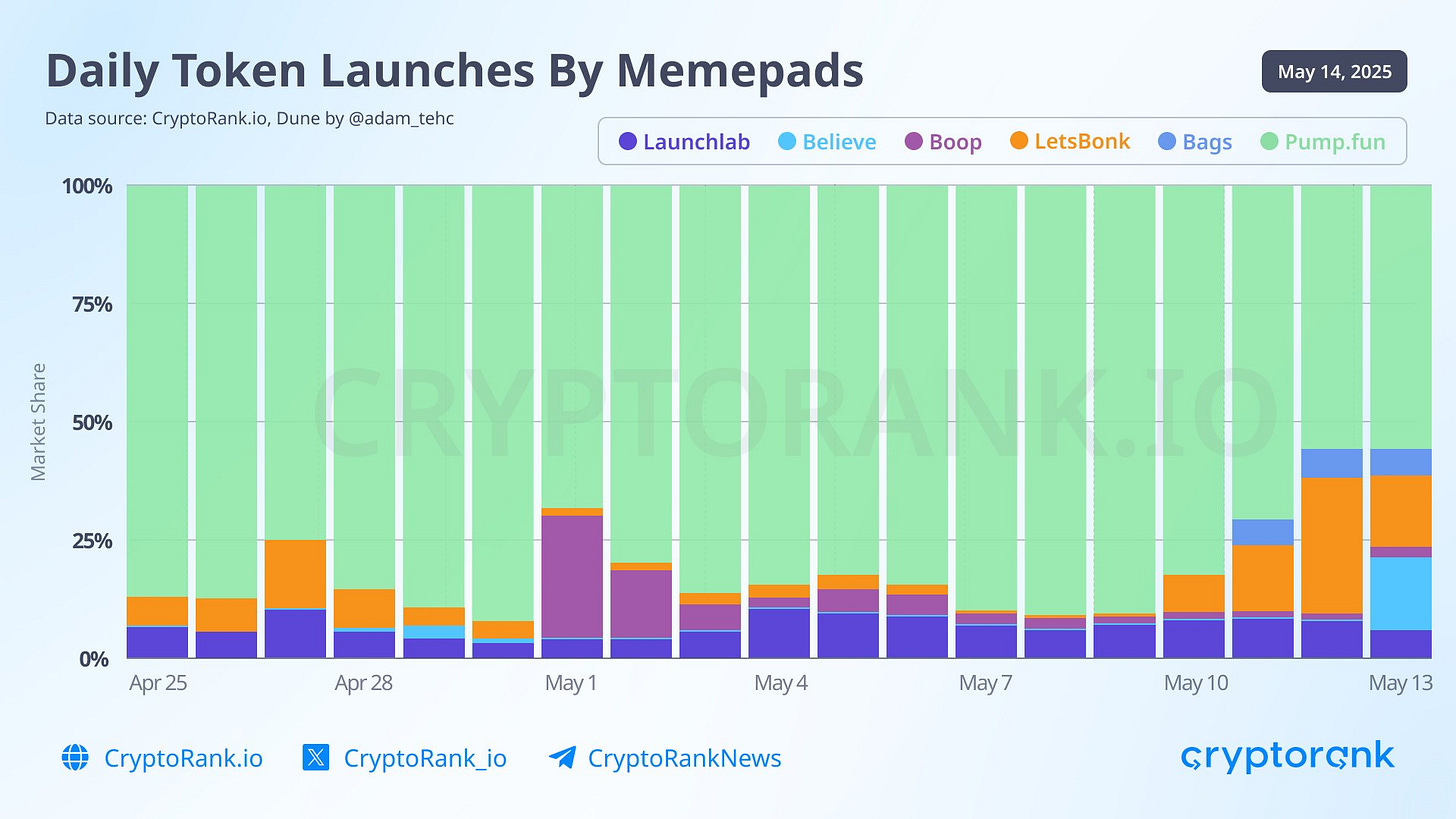

他のローンチパッドと比較すると、以下の通りです。Pump.fun一強であったシェアが直近オレンジ色のLetsBonkと濃い緑のBelieveに奪われていることがわかります。

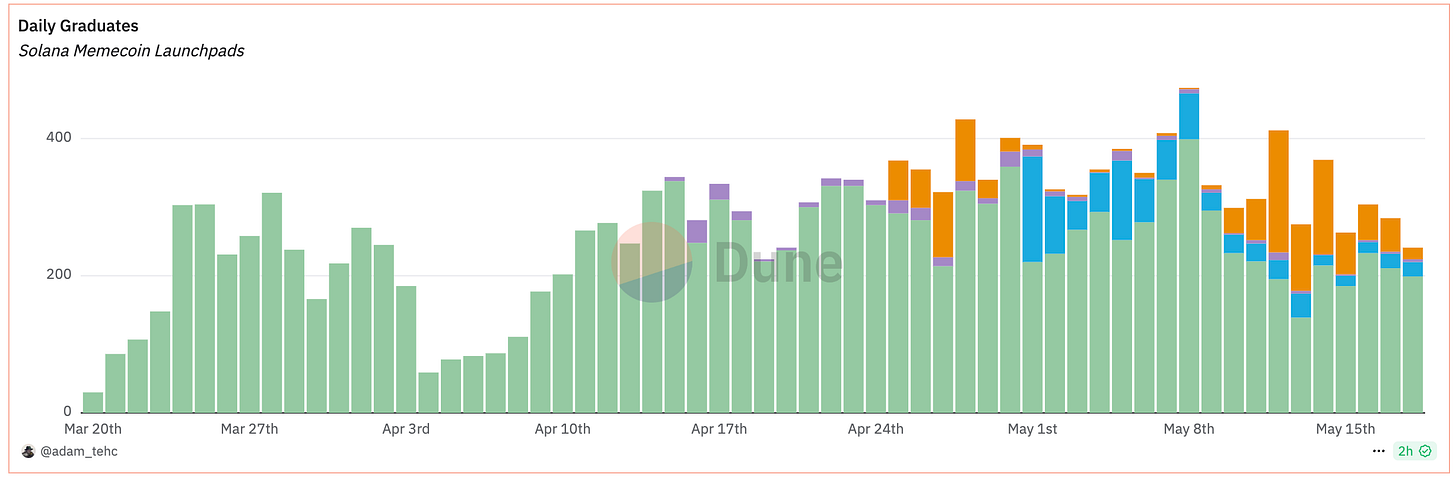

もう少しわかりやすくした直近だけの資料はこちらです。

ここで出てきている「LetsBONK」は、2025年に登場した比較的新しいローンチパッドで、Solana発の有名ミームコイン「BONK」と関連が深いコミュニティ主導のプラットフォームです。

機能的にはPump.funに近いですが、独自のインセンティブやコミュニティ要素を打ち出し急速にユーザーを獲得しています。2025年5月時点で市場シェア約18%と、Believeと並ぶ新勢力となっています。BONKトークンの知名度を背景にした集客力が強みです。

Pump.funやLetsBONKがどちらかと言えばジョークのミームコイン中心なのに対し、Believeはビジョンとして「テック系スタートアップなど実需のあるプロダクトをトークンで後押しする」ことを掲げています。

💬全てのスタートアップがトークンを発行する時代へ

最後は総括と考察です。

少し前からBelieveが話題になっていたので改めてリサーチしてみましたが、単なるトークンローンチパッド以上の存在を目指していることが理解できました。

現時点ではこれまでと同じくミームのローンチパッドのように見えているかもしれませんし、実際にそのような存在となっていますが、上記で紹介した今後の機能追加(段階的な報酬アンロック、APIやSDK追加)があれば、本当にVCを代替する資金調達手段になり得るかもしれません。

特に面白いと思った点はやはりAPIやSDKの追加です。

これが実現すると、自社サービスの支払いに独自トークンを追加できたり、最も重要なKPIをトリガーにしたトークンの配布やバーンロジックを追加できるようになります。

そうなると、実需を生み出すプロジェクトを加速させるための装置としてトークンが自由に利用できるようになります。

例えば、僕がニュースレター専用のトークンを発行し、記事へのいいね・コメント・シェアに対してトークンを配布・バーンするように設定しておくと、ニュースレターが自動的に成長していきます。

僕は初期で調達した資金とトークンの取引手数料を原資にして記事のクオリティを向上し、さらにトークン配布やバーンのために定期的にトークンを市場からバイバックします。

また、最も直接的な利用方法として有料購読の支払いトークンにしたり、クレカ決済だとしてもその支払い金額の10%を自動的にトークンのバイバック&バーンの資金にすることもできます。

さらに、トークンホルダー限定のコミュニティも作り独自ユーティリティも用意すれば需要も一定保つことができます。

この仕組みがワークすると、ユーティリティによっては需要は常に一定発生するので、トークン価格が上昇していくはずです。結果的に初期から応援してくれていた人のトークン価格が上昇します。

僕としてもエクイティファイナンスによる上場やトークン発行の着地としてのDAO化やそれ専用のトークンエコノミクスを設計しなくても、資金調達とコミュニティ構築が可能になり、成長速度が加速します。

以前から実ビジネスと連動させたトークンエコノミクスのあり方はこの先実現するだろうなと思っていましたが、「Believe」によってその実現が近づきました。今後「Believe」が推進するこのコンセプトと機能はかなり進むと思います。

ちょうど先日、Coinbaseがx402規格を発表し、API経由でのリアルタイム支払いが可能になりましたが、この規格も利用すればよりダイナミックに自社ビジネスにトークンを組み込むことが可能になります。

この辺りの新時代のトークンを活用した事業の起こし方や実事業と連携したトークンエコノミクスの可能性については、また別途記事にしてまとめようと思いますが、その時代を牽引する可能性を持つBelieveについては引き続き追いかけていきます!

以上、「Believe」のリサーチでした!

🔗参考/画像引用先:HP / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:🇯🇵🇺🇸🇰🇷🇨🇳🇪🇸の5ヶ国語で展開されるweb3ニュースレターの日本語版。「1日5分でweb3をより深く学ぶ」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや研修なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら