【Yield】ステーキングやDeFi利回りを単一APIで組み込みできるインフラ / 75以上のブロックチェーンと200超の利回りソースを統合 / @yield_xyz

埋め込みアグリゲーションレイヤーの競争。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Yield」についてリサーチしました。

🟧Yieldとは?

🚩変遷と展望

💬埋め込みアグリゲーションレイヤーの重要性

🧵TL;DR

Yieldは、75以上のブロックチェーンと200超の利回りソースを統合するweb3利回りインフラ。

主要API群はStakeKit(ステーキング)、DeFiKit(DeFi運用)、DataKit(利回りデータ)で構成。

ZerionやLedgerなどに既に導入され、埋め込み企業は預入手数料・成果報酬・管理費で収益化可能。

🟧Yieldとは?

「Yield」は、複数のブロックチェーン上の様々な利回り(イールド)機会を一つのプラットフォームで提供するweb3利回りインフラストラクチャです。75以上のブロックチェーンネットワーク上で200種類を超える利回りソースを統合し、開発者は単一のAPI経由でそれらにアクセスできます。

これにより、従来はウォレットやアプリごとに多数のDeFiプロトコルを個別連携しなければならなかったところを、Yieldの提供する統合APIひとつで代替し、バックエンドの複雑な統合作業を解消することができます。

では、主要なプロダクトを紹介していきます。

◼️StakeKit

複数チェーン・複数バリデータに対応した唯一のマルチバリデータAPIであり、ユーザーがセルフカストディで各種トークンのステーキングによる利回りを得られるよう支援します。

StakeKitを使うと、25以上の主要バリデータ事業者(例:Chorus OneやFigmentなど)へのデリゲーションを単一のAPI統合でシームレスに実現でき、収益最適化や利回り源の多様化を図ることができます。提供される利回りには各種レイヤー1トークンのネイティブステーキングだけでなく、イーサリアムのリステーキング(EigenLayer等)や他プロトコル経由のステーキング(例:LidoによるLiquid Staking)も含まれます。

◼️DeFiKit

DeFi利回り(ステーブルコイン預け入れや運用)を扱うモジュールで、様々なDeFiプロトコルへの預入・引出を単一のインターフェースで実現します。

具体的には、レンディングプール(例:AaveやCompoundでの預金利息)、イールドファーミングやボルト(例:Yearn Financeのボルト運用)、流動性供給など、複数ネットワークにまたがる安定資産運用先へのアクセスを一括して提供します。

DeFiKitは業界最多水準の統合数を誇り、数多くのステーブルコイン利回り商品やDeFiプールを「All DeFi, One API」のコンセプトでまとめています。

◼️DataKit

データ取得専用のAPI群です。ステーキングやDeFi運用のポジション情報、獲得報酬額、各種ネットワーク・プロトコルの指標(バリデータのパフォーマンスや利回り率など)を網羅した包括的な利回りデータAPIとなっています。

StakeKitやDeFiKitが「ユーザー資産を運用する」ためのAPIであるのに対し、DataKitは「ユーザー資産が得ている利回り状況を照会・モニターする」ためのAPIです。その役割は、各チェーン・各プロトコルにまたがるデータのサイロ化を解消し、一元化されたインサイトを提供することにあります。

たとえば、あるユーザーが複数のチェーンでステーキングし、別のプロトコルで運用もしている場合でも、DataKitを使えばそれらの残高・報酬・必要なアクション(例: アンステーキング可能時期)をまとめて取得できます。

◼️フロントエンド関連ツール(ウィジェット、SDK 等)

開発者向けにフロントエンド統合用のツール群も提供しています。代表的なものがStakeKitウィジェットと呼ばれる埋め込みコンポーネントで、これは数行のコードで自社アプリやサイトに組み込むだけで、ユーザーが暗号資産をステーキングして報酬を得るためのUI一式が利用可能になるツールです。

ウィジェットを用いれば、ゼロから画面設計やトランザクション処理UIを実装せずとも、既製のフロー(例:トークン選択→バリデータ選択→数量入力→ステーク実行)が追加できます。多言語対応(10以上の言語翻訳)やテーマ/スタイルのカスタマイズ機能も内蔵されており、自社ブランドに合わせた色・フォントでウィジェットを表示できる他、ダークモードにも対応します。

◼️対象ユーザーや実績

主要プロダクトを紹介してきましたが、これらのAPIやSDK(Yield)を利用することで、ウォレットやDApp、ネオバンクなどのサービス提供者は、自社製品にステーキングや利回り商品を簡単に組み込むことが可能になります。

既にいくつかの著名プロダクトに統合されています。

代表例としてZerionがあります。StakeKitのAPI統合により、Zerionユーザーは13を超えるブロックチェーン上でステーキング・リキッドステーキング・リステーキング・DeFi運用といった多彩な利回り獲得が可能になりました。

またハードウェアウォレット大手のLedgerもStakeKitと提携し、Ledger Liveアプリ内のEarnセクションを刷新しています。他にも、Coin98 WalletやAIエージェントを活用したDeFi自動化プラットフォームQuestflowともパートナーシップを締結しています。

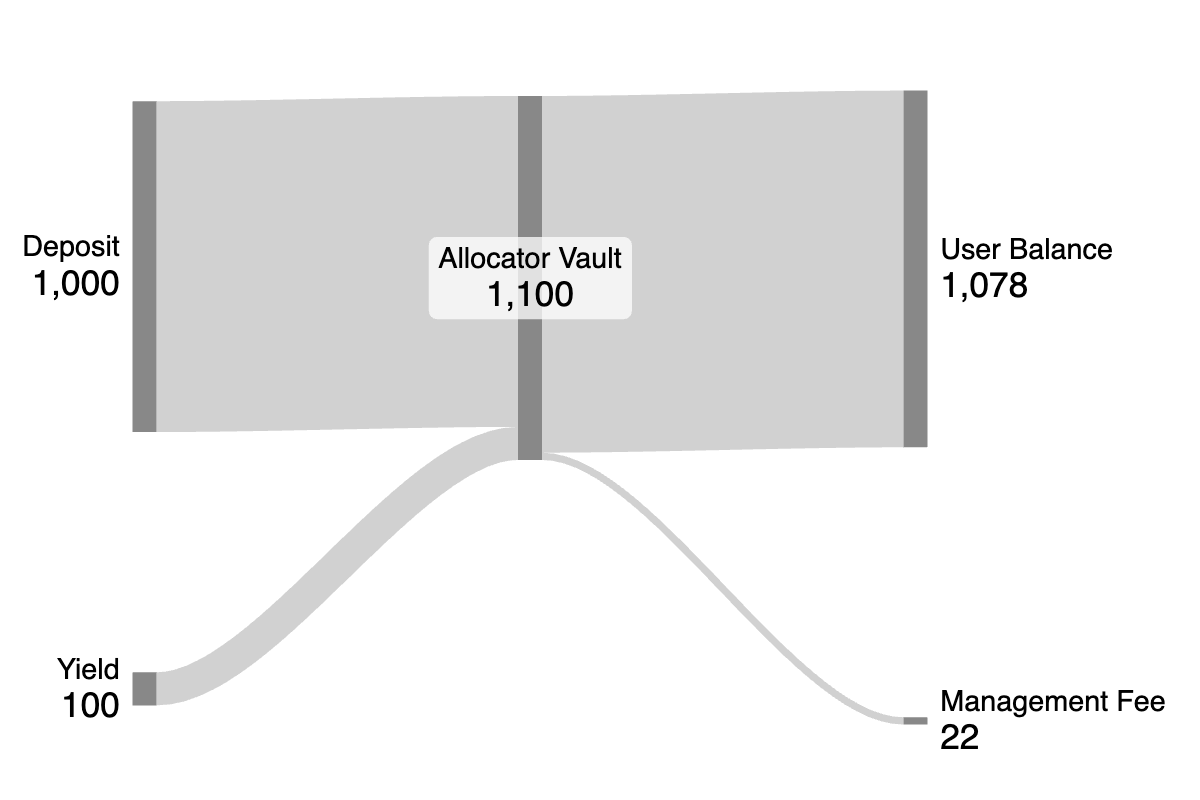

ちなみに埋め込み企業やウォレットは利回り提供時に仲介フィーを3つの仕組みで設定可能です。

1つ目はDeposit Feeで、ユーザーがステーキングやDeFi運用に預入を行う際、一定割合(通常は0.2%~0.8%の範囲)または定額の手数料がその場で引かれます。

2つ目がPerformance Commission(成果報酬型手数料)で、ユーザーの資産が利回りを上げた際、その実績に応じて報酬の一部(通常10%から30%の間で設定され、業界標準は20%)を徴収する方式です。

3つ目が管理手数料です。ユーザーが預け入れている資金の一部(一般的な料率は年1%から5%の範囲で、業界標準は2%)を年間で徴収します。

これらの方法を利用し、埋め込み側もマネタイズをすることが可能です。

🚩変遷と展望

Yieldは2021年から続くチームによって運営されています。

Serafin氏はFounder & CEOとしてプロジェクトを率いており、2021年に前身となるマルチチェーンウォレット「Steakwallet(後のOmni)」を共同創業した人物です。

共同創業者にはAlex Harley氏およびJames Stackhouse氏が名を連ねており、3名でSteakwalletを立ち上げた後、プロダクトの成長に伴い名称をOmniへ変更し開発を続けました。

Omni Walletは当時、初期から27以上のブロックチェーンに対応する先進的なモバイルウォレットとして注目され、ニュースフィード機能やNFT表示機能まで備えた「何でもできるweb3スーパーアプリ」を目指していたとされています。

Omni Walletは2022年に$11Mの資金調達を行った後、ユーザーベースを拡大していきましたが、2024年3月にPaxful(著名なビットコインP2Pマーケットプレイス)の親会社であるEcho Base社によって買収されました。

買収後、Omniのウォレット事業はEcho Base傘下で継続されつつ、Serafin氏ら創業チームは新たにYieldへの事業ピボットを図ります。

消費者向けのウォレットアプリ提供から、一歩下がって裏方のインフラ(利回りAPI)提供へフォーカスする戦略変更です。この際、「Omniで実証したマルチチェーン利回り機能をあらゆるサービスに展開し、エコシステム全体を底上げする」という方向性が明確に打ち出されました。

また、Yieldの事業転換・資金調達に際してMulticoin Capital主導による$5Mの戦略投資ラウンドが実施されました。それ以前の資金調達の歴史は以下のようになります。

今後の展望に関して明確なロードマップが公開されているわけではありませんが、インタビュー等から以下のような展開が考えられます。

自動リバランス・最適化:プラットフォーム側で自動リバランス・最適化を行う高度なストラテジー提供。具体的には、利用者のリスク許容度プロファイルに応じて、預けた資産が自動的に複数プロトコル間で移動し、常に最適な利回りを追求するようなアルゴリズムを実装。

トラディショナル金融との橋渡し:Yieldは暗号資産ネイティブ企業だけでなく、従来の金融機関やフィンテック企業との連携も視野に入れる。銀行等が顧客向けに暗号資産利回り商品を提供する際のホワイトラベル基盤として利用される可能性がある。

対応ネットワーク・プロトコルの拡充:現時点でも75超のネットワーク・数百のプロトコルをカバーしていますが、今後もその範囲を広げていく予定。

基本的には現状のプロダクトの延長線で、「あらゆる利回りをワンクリックで享受できる世界の実現」にあります。ステーブルコイン需要の爆発的増加により、その預け先としての利回りサービス需要も今後高まると見込まれています。

💬埋め込みアグリゲーションレイヤーの重要性

最後は総括と考察です。

「Yield」の機能やポジショニングとしては非常にわかりやすく、将来性も感じられます。競合も多くありますが、この先ウォレット、銀行、決済サービス、取引所、AIエージェントなど、あらゆる顧客インターフェースからDeFiへ預け入れができる機能が求められるはずです。

単純なステーキングもそうですが、ステーブルコインが爆発的に普及した後でのステーブルコインの運用先はやはりDeFiになります。単純にステーブルコイン事業者が利回りを返還する可能性もありますが、USDCやUSDTのようなステーブルコインの普及の方が早いと思うので、その場合はやはりDeFiで運用する必要性が出てきます。

決済用の利用が多くなれば運用することは少ないと思うかもしれませんが、最近のウォレットは保有してるだけで自動運用する機能がついていることが多いので、銀行金利のようにステーブルコインを保有しているだけで使う瞬間まで常に4%で運用され続けるような世界になっていくと思います。

その世界において、自社だけで運用先を接続していくことはとても大変なので、「Yield」のようなポジションの事業が必要になってくると感じます。

顧客インターフェース競争が始まり、裏側でコネクトされるDeFi競争が始まり、その中間のアグリゲーションAPIの競争も始まっていきます。どれも激しい競争になりそうですが、個人的には顧客インターフェースが最後まで争いが続き、DeFi競争やアグリゲーションAPI競争はある程度、どこかに収斂していきそうな気がしてます。

その2つは規模の経済が働き、信頼性が大事なので。

となると、今からそこを目指して埋め込みが始まっている「Yield」は非常に面白いポジショニングをしています。単純に便利なので、開発者側は自社開発せずに「Yield」を利用します。

「Yield」自体のアップデートもですし、競合プロジェクトも含めてこのレイヤーの競争は今後も追いかけていきたいと思います。

以上、「Yield」のリサーチでした!

🔗参考リンク:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

🗓️イベント情報

0から学ぶweb3基礎勉強会 #1 ~DePIN~

7月15日(火)@オンライン(東京回をオンライン配信)

OrbsCafe #12 『Ethereum徹底解説』(登壇)

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら