【Tria】カード決済で最大6%還元を誇る暗号資産ネイティブの次世代デジタルバンク / チェーンアブストラクションを実現する独自技術BestPath AVSを構築 / @useTria

ウォレット+カードを統合する次世代のスーパーアプリです。#PR

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Tria」についてリサーチしました。

Triaとは?

技術的な特徴

変遷と展望

オンチェーン生活を実現するスーパーアプリになるか

🧵TL;DR

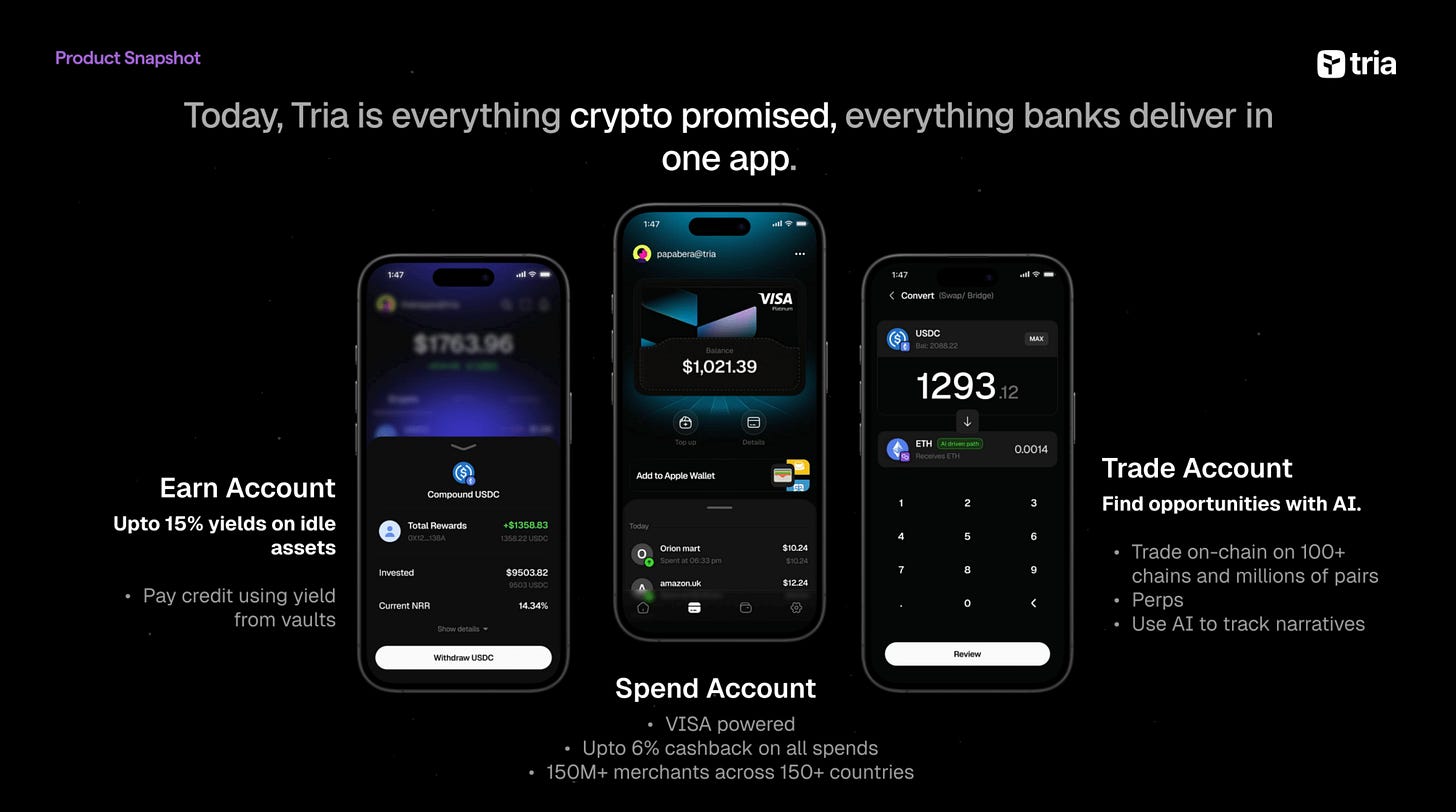

Triaは、カード決済(最大6%キャッシュバック)、クロスチェーン最適化(BestPath AVS)、利回り運用(10〜15%のAPR)、取引(最大50倍のレバレッジ)を統合した、暗号資産ネイティブの次世代セルフカストディ型デジタルバンク。

シードフレーズもガス代も不要で、直感的なユーザー体験(UX)を提供。

その技術基盤は「Unchained」と「BestPath AVS」で構成されており、Unchainedは実行・署名・ステート管理を担当し、BestPath AVSは暗号資産トランザクションを最適に実行する経路を決定(まるでGoogleマップが最適ルートを導くように)。

これらの技術はSDK(Inception / Mazerunner)としても提供されており、開発者はTriaのようなUXを自分のアプリに組み込むことができる。

Triaはニューヨークを拠点とする「Threely Dimensions Inc.」によって運営されており、2022年に設立。共同創業者はVijit Katta氏とParth Bhalla氏。

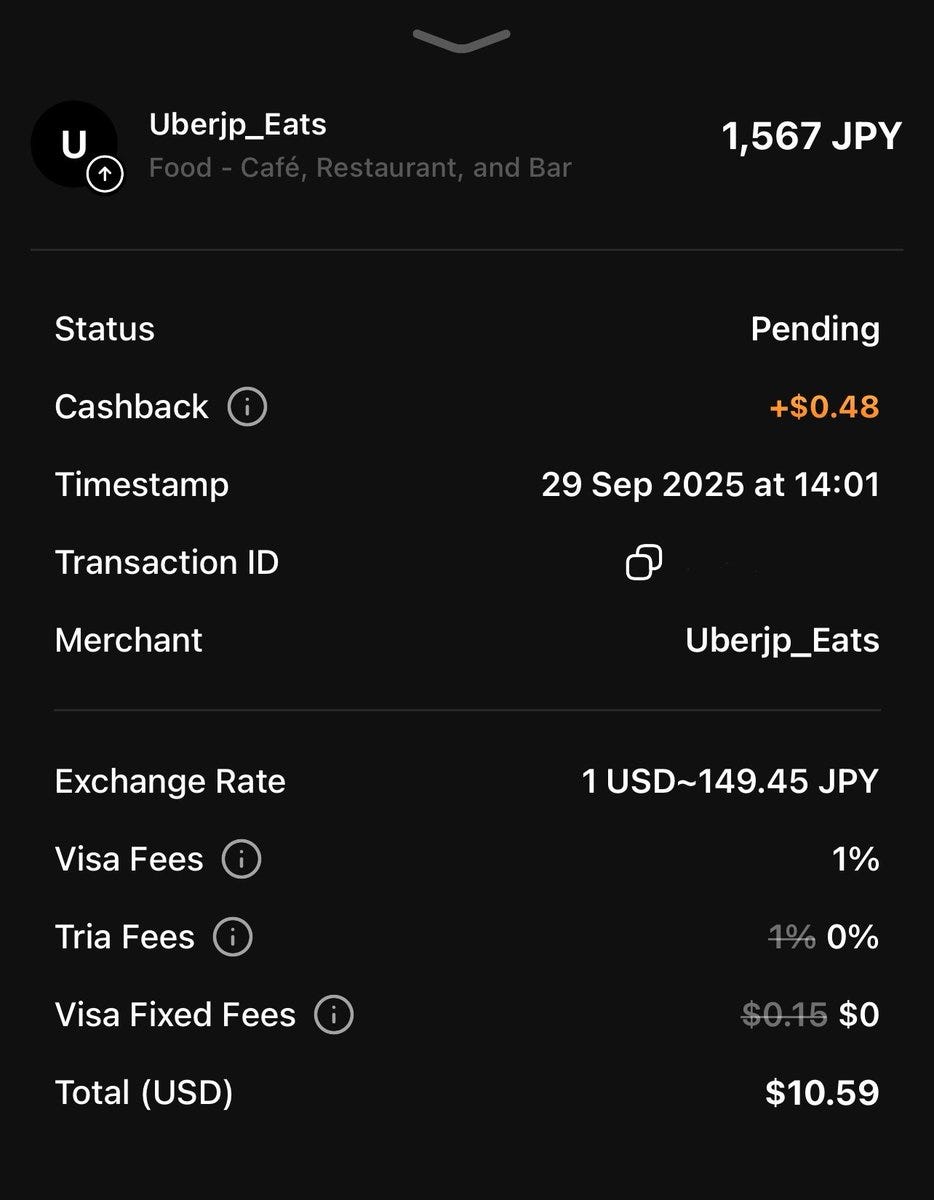

Triaクレジットカードはすでに日本で利用可能で、低手数料の暗号資産カードとして高い評価を得ています。

これまでに総額1,200万ドルを調達しており、現在はTGEと一般向けローンチに向けた準備を進めている。

Triaとは?

「Tria」は、暗号資産時代に最適化された次世代のデジタルバンクです。

暗号資産の複雑さを解消し、Web2並みに直感的なUXで暗号資産の本質的な力を提供することを目的としています。具体的には、従来別々だった「交換(トレード)」「運用(利回り投資)」「決済(支払い)」を一つのアプリで提供します。

では、より詳細の機能を紹介していきます。

◼️Visa対応の暗号資産デビットカード(Triaカード)

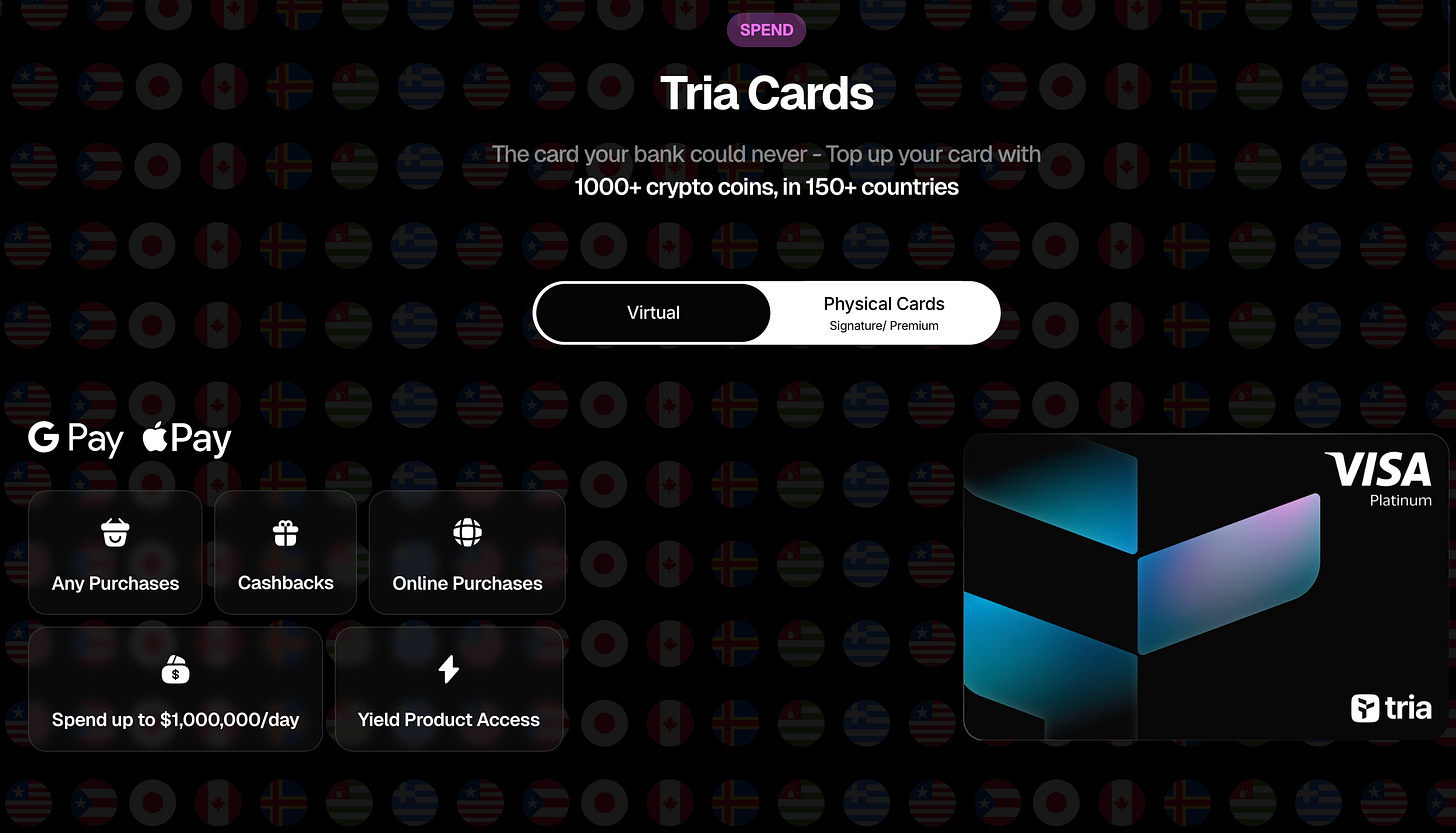

Triaは物理カード(プラスチック製「Signatureカード」および高級「Premiumメタルカード」)とバーチャルカードの3種類を発行しており、世界150か国以上・150万店以上のVisa加盟店で利用できます。

ユーザーは1,000種類以上の暗号資産でカードをチャージでき、法定通貨と同様にオンライン・実店舗で即時決済が可能です。

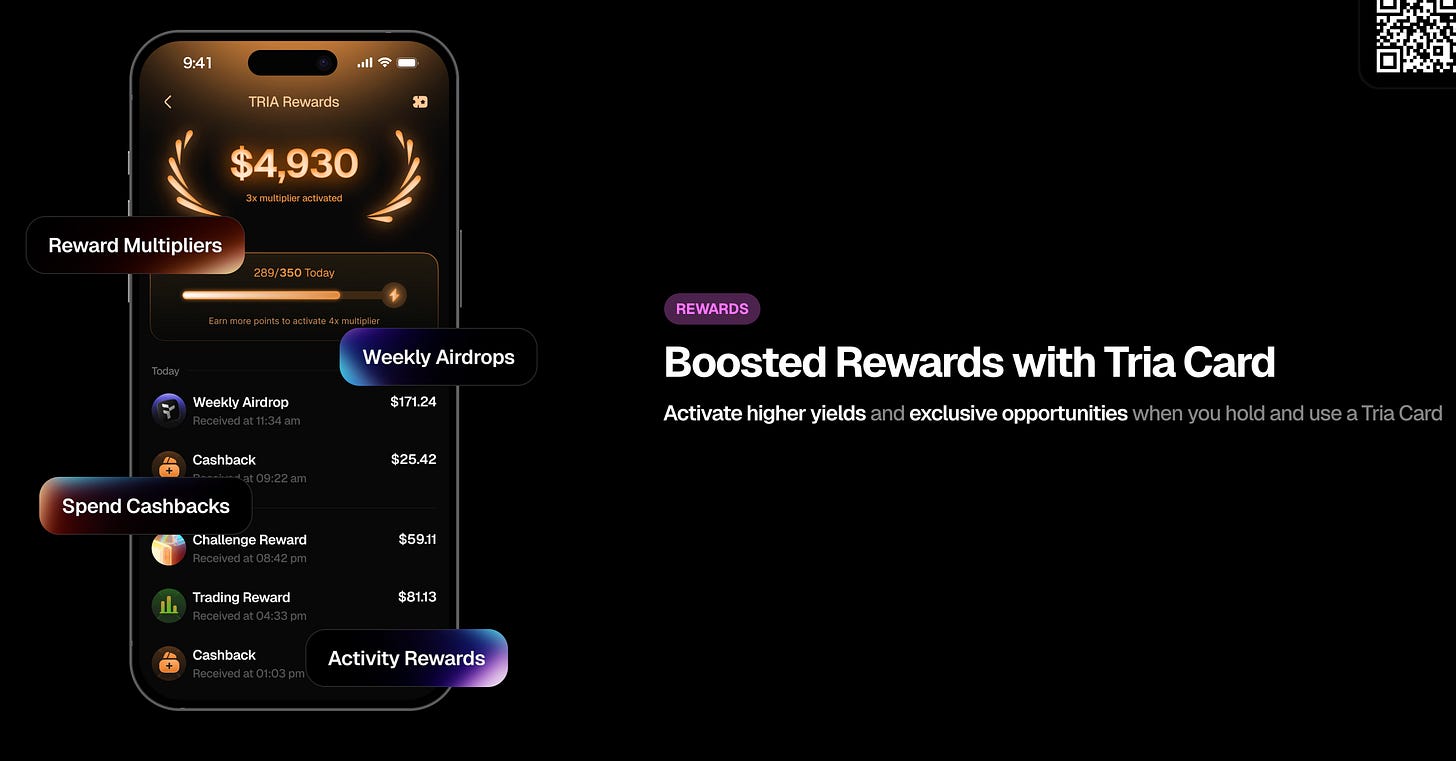

また、カード利用額に応じて最大6%のキャッシュバックやリワードが提供され(カード種別により異なる)利用すればするほど暗号資産残高が増えていく仕組みになっています。キャッシュバックの割合は、バーチャルカードは1.5%、シグネチャーカードは4.5%、プレミアムメタルカードでは最大6.0%となっています。

このキャッシュバックの原資は一部はTria(Triaトークン)から賄い、残りはエコシステムパートナーシップから供給されます。そのため、キャッシュバックはTriaトークンの価格に依存せず、USD建てで支払われます。なお、キャッシュバックはTriaトークン公開後に開始されます。

さらに、キャッシュバックに加えてユニークなアクティビティリワードやウィークリードロップ(週次のエアドロップ)も提供されます。たとえば一定の利用額や取引量に応じてボーナス暗号資産が配布されたり、積極的な活動ユーザーには週ごとに抽選で追加報酬が得られる仕組みがあります。

カードはApple PayやGoogle Payにも対応し、プレミアムカードには空港ラウンジ利用等の特典も付帯します。利用限度額も非常に高く、1日あたり最大100万ドルまで利用可能です。

また、Triaカードは手数料が極めて安いことも特徴です。現在はVisa Feeの1%だけが手数料として発生し、それ以外はかかりません。

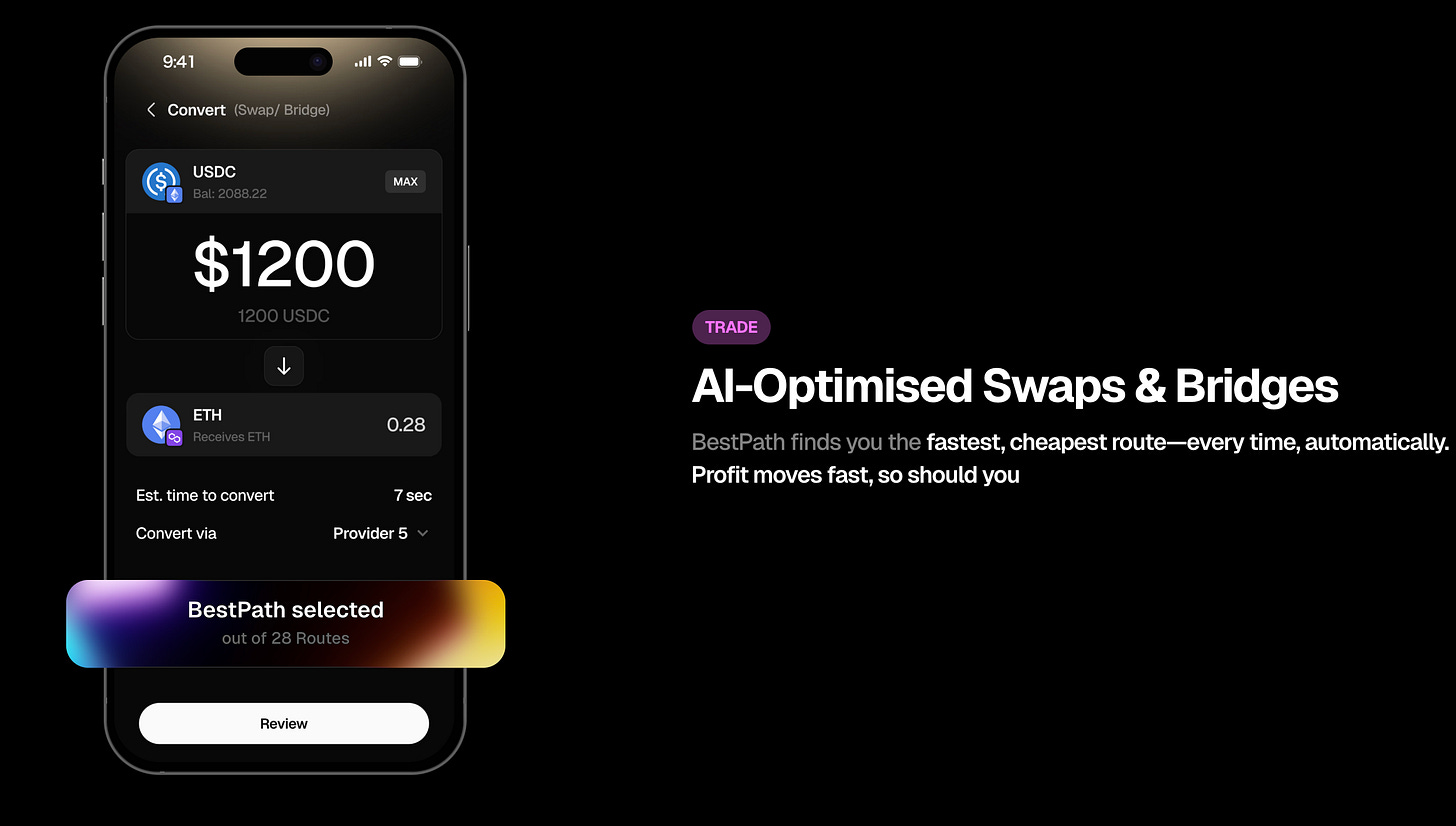

◼️クロスチェーン対応の交換・送金(AI最適化スワップ&ブリッジ)

Triaは独自のクロスチェーントランザクション最適化エンジン「BestPath AVS」を搭載しています。さらに、Triaは独自のクロスチェーン基盤「Unchained」上に構築されていることで、ガス代不要・シードフレーズ不要のスムーズなユーザー体験を実現しています。(※BestPath AVS、Unchained等の技術基盤の説明は後ほど)

これらの機能によって、ユーザーが異なるブロックチェーン間で資産を交換・移動する際、BestPathが最速・最安のルートを自動探索し、複数のDEXやブリッジオプションから最適経路で実行します。例えば、Ethereum上のETHをPolygon上のPOLに交換するといった複雑な操作も、裏側でのブリッジとスワップをBestPathが自動処理し、数秒程度で完了します。

この機能により、チェーンを意識しない体験(チェーンアブストラクション)を実現し、ユーザーはネットワークの切り替えやガス代用トークンの事前用意が不要となり、ワンクリックで複数チェーン間の取引を完結できます。

また、今後は単なるスワップだけではなく、パーペチュアル取引もできるようになるとのことです。

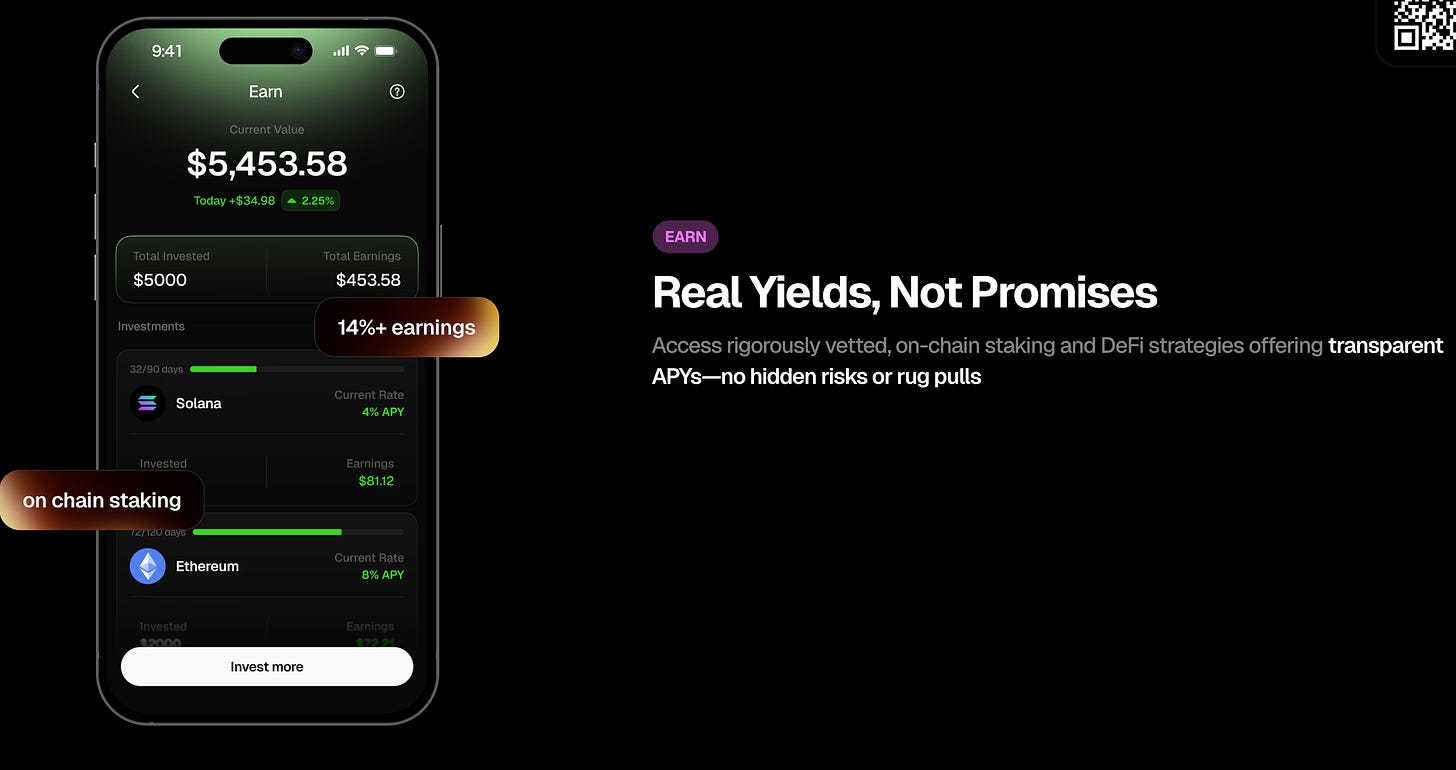

◼️利回り運用(Earnアカウントによるステーキング/DeFi投資)

Triaは「Real Yields, Not Promises(約束でなく実利の利回り)」と称し、高利回りのステーブルコイン運用やステーキング機能を提供します。

USDCやUSDTといった主要ステーブルコインを中心に、厳選されたオンチェーンのステーキング・DeFi戦略へ資産を預けることで年利10~15%超のAPYを実現します。

これら運用先はTriaチームにより綿密に精査されており、「隠れたリスクやラグプル)がない透明なAPY」を謳っています。さらにユーザーは預け入れ・引き出しを即時行える柔軟設計で、必要なときにはすぐ資金を移動・利用できます。

この運用戦略にもAIが使われており、TriaのAIエージェント「TriAI」がバックグラウンドで市場リサーチや利回り最適化を自動で行い、ユーザーのリスクと収益のバランスを常に最適化してくれます。

このAIエージェント機能は利回り最適化の他にも、ポートフォリオ管理を自動化する取り組みも行っており、将来的にはユーザーの資産運用をAIが代行するDeFAI機能の提供も検討しているとのことです。

また、このEarn機能はTriaカード保有者向けに優先提供されており、カードの利用によってさらに高い利回りが適用される仕組みも用意されています。

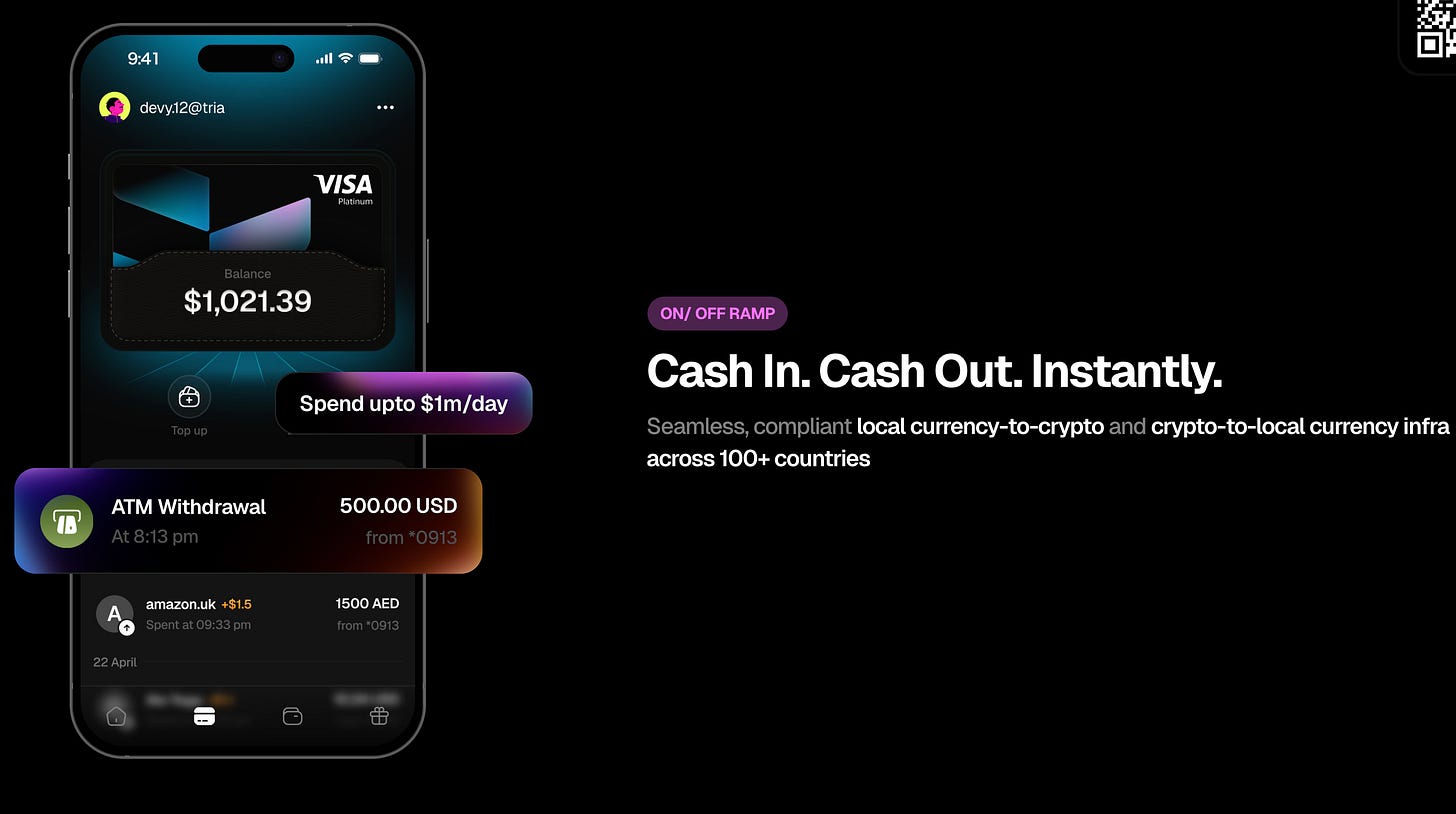

◼️オン/オフランプ(法定通貨⇔暗号資産の即時交換)

Triaは100か国以上での法定通貨と暗号資産の交換(入出金)に対応しており、各地域のコンプライアンスに準拠したシームレスなオン/オフランプを備えています。

ユーザーはTriaカードを使って即座に暗号資産を購入したり、Triaウォレット内の暗号資産を現地通貨に換えて銀行口座へ直接出金したりすることができます。

ただし、日本ユーザーは現在はカード経由でのオフランプにのみ対応していおり、銀行口座への直接のオフランプは将来的な開発予定とのことです。

◼️まとめ

Triaの大きな特徴を改めてまとめます。

セルフカストディ

シードフレーズ不要でガス代も不要で取引実施

カードによる支払いと最大6%のキャッシュバック

年利10%を超えるステーブルコイン運用

など、まさにクリプトネイティブな金融体験を実現できるアプリとなっています。

技術的な特徴

ここまで、Triaの機能について説明してきましたが、ここでその裏側にある技術的な特徴について解説します。

個人的には、ウォレット+運用+カードのアプリは他にもよく見ますが裏側の基盤まで自社で構築しているプロジェクトはほとんど見かけないので、この作り込みがTriaの大きな特徴の1つだと思っています。

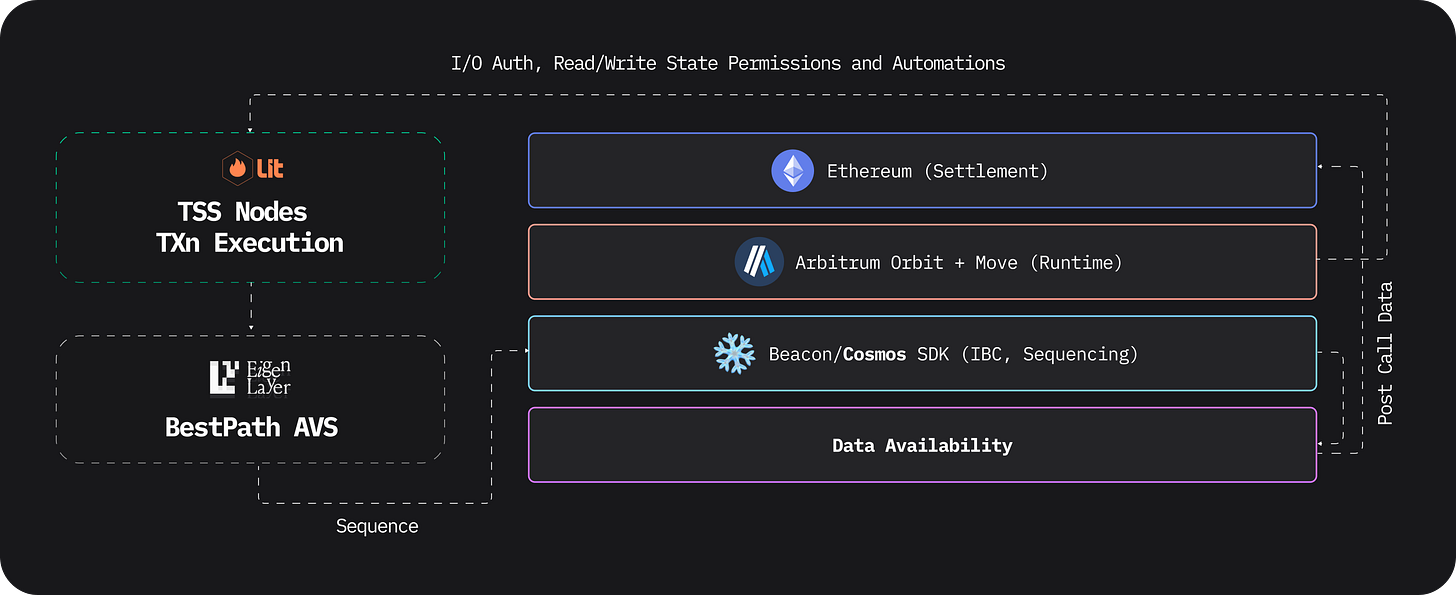

Triaのアーキテクチャを理解する上で鍵となるのは、UnchainedとBestPath AVSという二つの技術要素です。

前者はアカウントや状態を支える「基盤レイヤー」、後者はユーザーのインテントを実現する「頭脳レイヤー」として機能しています。この二つが組み合わさることで、Triaは従来のウォレットでは不可能だった「チェーンの抽象化」を実現しています。

◼️Unchained

Unchainedは、Arbitrum Orbitを基盤に構築されたリステイク型のLayer2です

EthereumのセキュリティをEigenLayer経由で継承しながら、Cosmos SDKを統合し、さらにMove VMへの対応も視野に入れています。つまり、単なるEVM互換L2ではなく、EVM/Cosmos/Moveといった異なる実行環境を一つに統合するユニバーサルL2と位置づけられます。

スケーラビリティ面では、データ可用性レイヤー(Celestiaなど)を活用しL2が処理したブロックデータをオフチェーンに保存することで、L2の処理能力を高めつつEthereum本体への負荷を低減しています。

このレイヤーは単にブロックを処理するだけではありません。Triaのウォレットが「ガスレス」で動作し、「シードフレーズ不要」であるのも、Unchained上で実現されるアカウント抽象化(Account Abstraction)とガス抽象化(Gas Abstraction)の仕組みによるものです。

また、Triaは鍵管理とトランザクション実行において最先端の暗号技術を採用し、安全性を高めています。特にウォレットの秘密鍵管理にはLitを活用したしきい値署名方式(TSS: Threshold Signature Scheme)を導入しており、複数ノードで鍵の断片を分散管理することで単一点障害を排除しています。

TSSでは非同期の分散鍵生成(ADKG)が行われ、鍵の断片は各ノードに保持されます。署名時にも断片から直接署名を生成し、ノードが完全な秘密鍵を再構成することは一切ありません。

これにより、一時的とはいえノード上で鍵を復元するMPC方式の弱点を克服し、常に鍵が分散状態で署名できるようになっています。この分散鍵技術により、Triaウォレットはシードフレーズ不要のノンカストディアルモデルを実現しています。

少し複雑かもしれませんが、ポイントは独自L2基盤を構築することでユーザー体験の最適化に欠かせない以下の3つを全て実現することができているということです。

アカウントアブストラクション

ガスアブストラクション

チェーンアブストラクション

◼️BestPath AVS

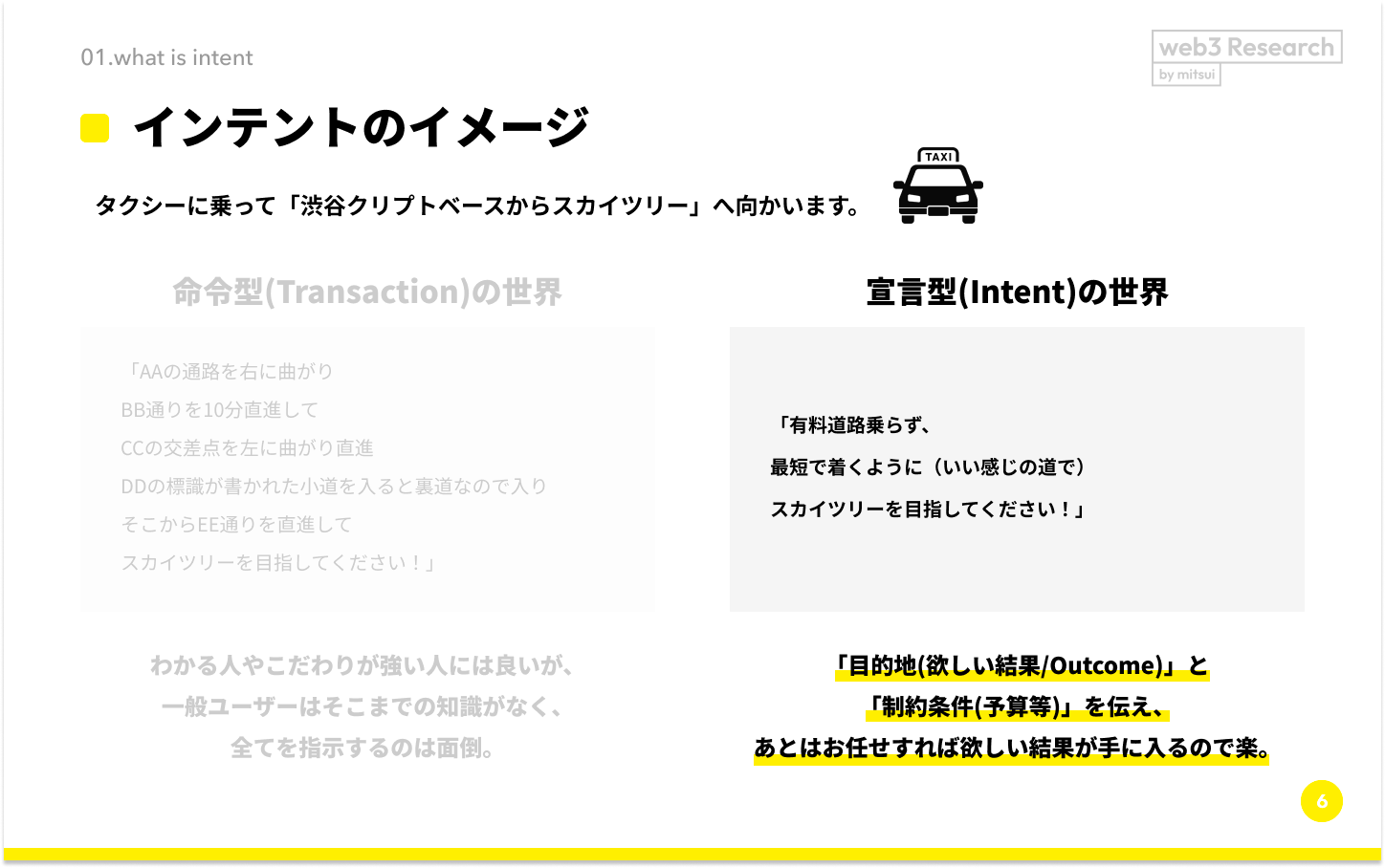

BestPath AVSはTriaのクロスチェーンアクションの最適なパスを事前に計算・実行するインテントマーケットプレイスです。ユーザーが発行した「意図(インテント)」を達成するための最適経路をリアルタイムに算出・実行します。

その仕組みは「暗号版Googleマップ」とも喩えられており、出発地から目的地(ユーザーの望む最終結果)までの最良ルートを、ブロックチェーン間の経路上に存在する様々な手段(ブリッジ、スワップ、ステーキング等)を組み合わせて導き出します。

※補足:インテントとは?↓詳しくはこちら

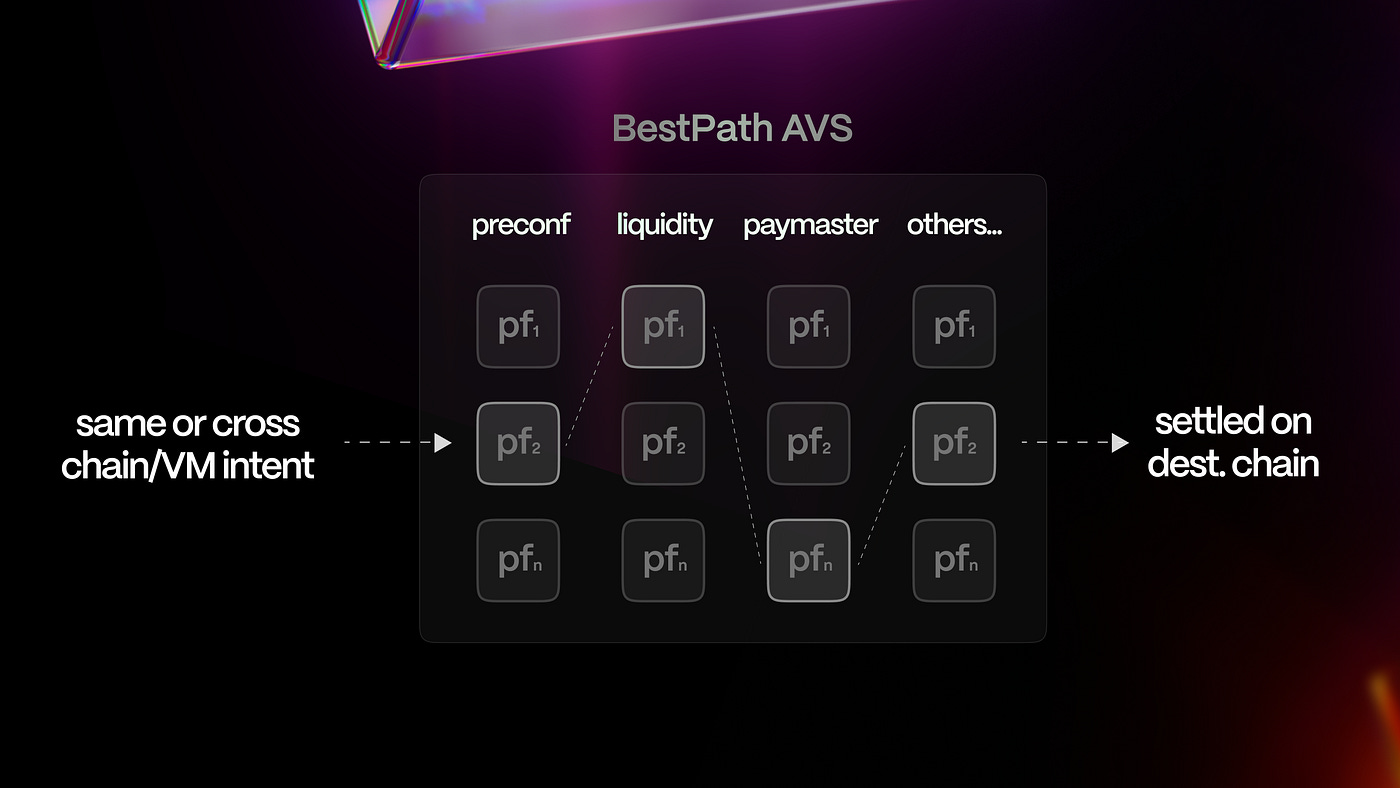

BestPathはパーミッションレスのインテントマーケットプレイスとして機能し、「パスファインダー(Pathfinder)」と呼ばれるエージェントが経路提案者として自由に参加できます。

各パスファインダーはオンチェーンおよびオフチェーンの様々なルートを組み合わせて独自の経路戦略を提案し、ユーザーのインテントを実現しようと競争します。

また、BestPath内のパスファインダーにはAIエージェントも存在します。これらAIパスファインダーも現在の市場状況(各チェーンのガス代、為替レート、ブリッジ混雑具合など)を瞬時に分析し、複数の実行パスをシミュレーションした上で最適戦略を提案します。

この競争はユーザーにとって最も効率の良い結果(時間的・経済的コストが最小のルート)を生み出すインセンティブになっており、BestPathは提案された中から最適となる経路を選定して実行します。

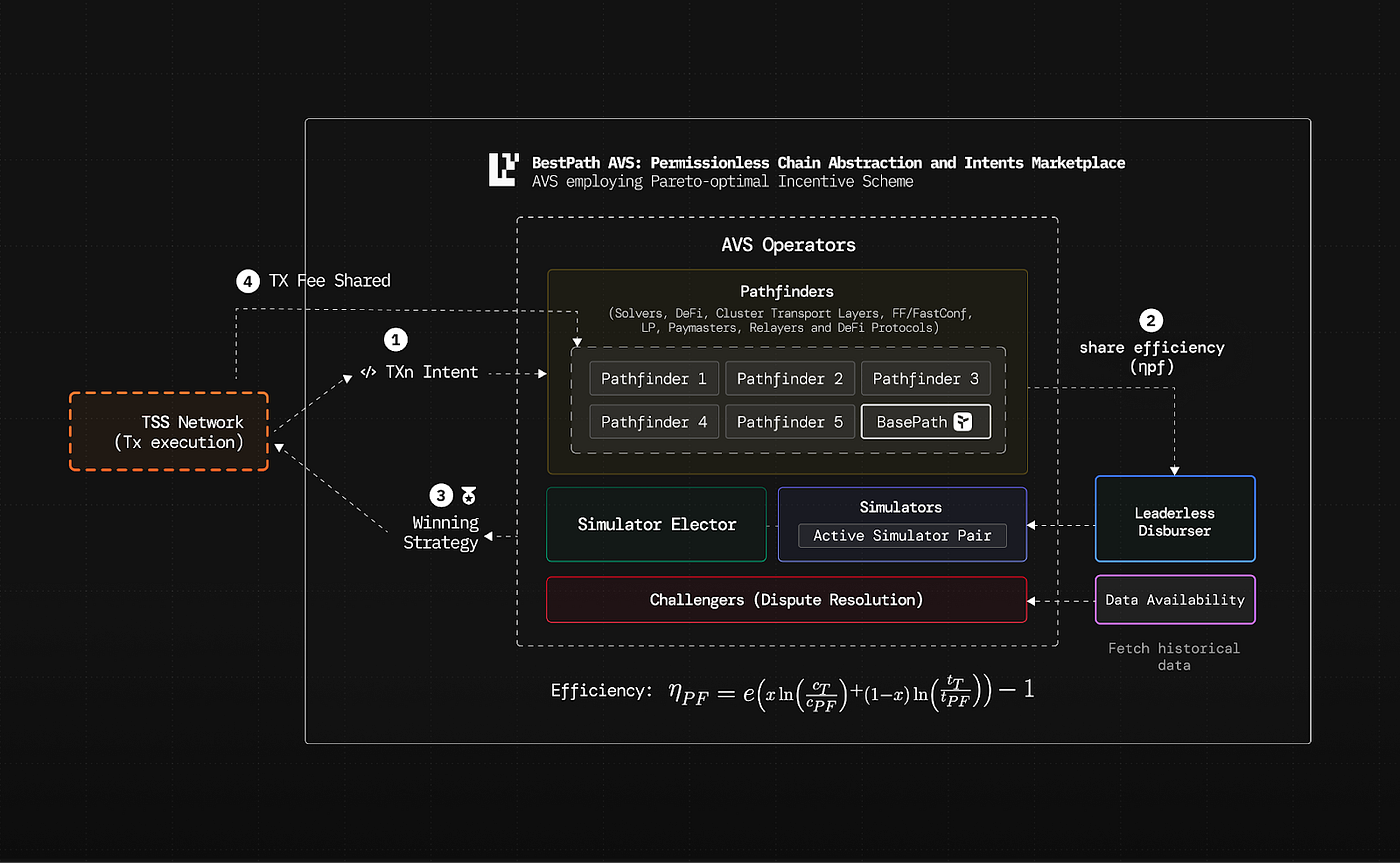

より細かく説明すると、BestPath AVSは機能別に役割を持ったノードによって維持されます。主要な役割はPathfinder(パスファインダー)・Simulator(シミュレータ)・Challenger(チャレンジャー)の3種です。

Pathfinderが提案したルートをSimulatorが検証し、Challengerは取引が実行された後に事後監視を担います。記録された結果と提案内容を突き合わせ、不整合や不正があれば異議申し立てを行い、不正をしたPathfinderをスラッシュ(担保没収)します。

この3者が存在することで分散型で最適なルート決定と監視が行われるようになっています。

これらの機能により、ユーザーは細かな手順を指定する必要はなく、BestPathが裏側でブリッジの選択・トークンスワップの順序・ガス代節約策まで自動的に判断し実行するため、意図した最終結果だけを得られます。

◼️両者の関係性

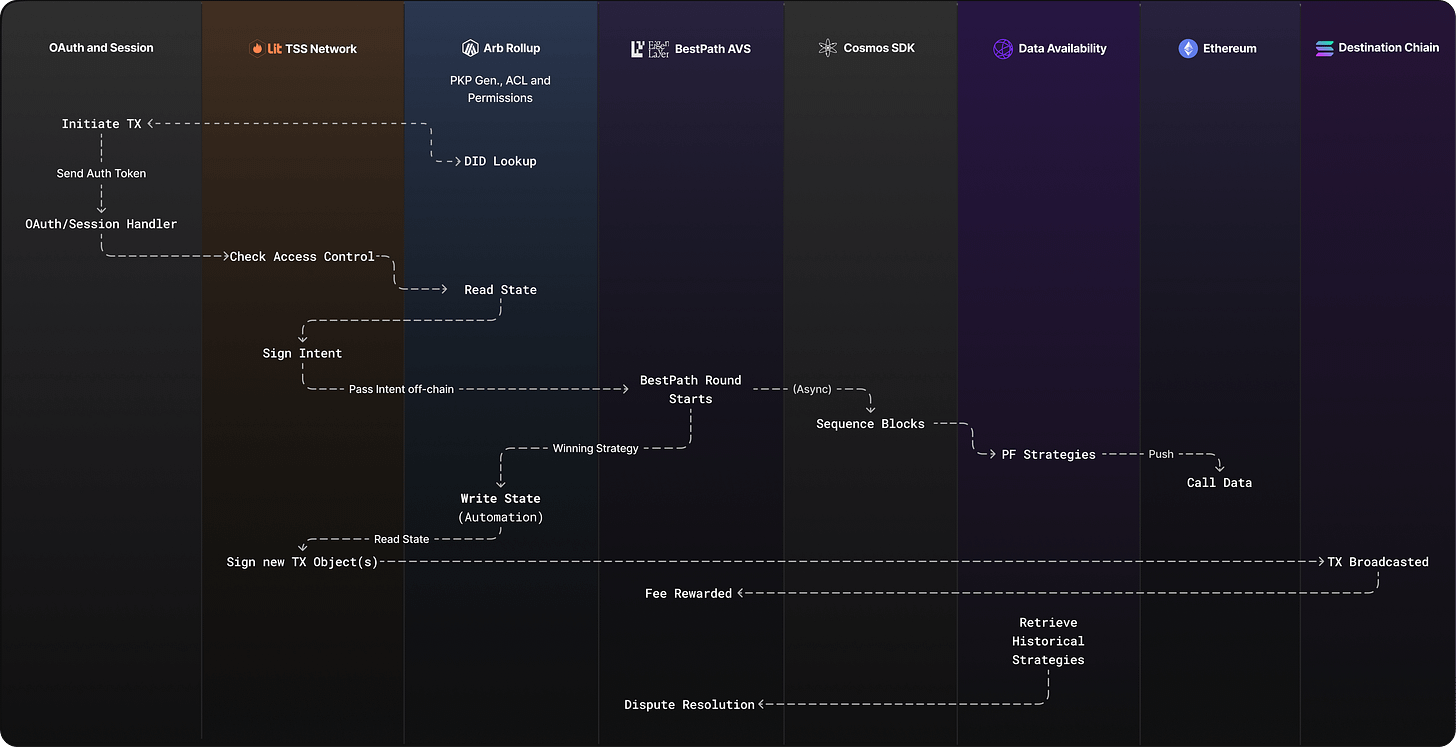

以下、具体的なトランザクションのフロー図です。

超簡単に要約すると以下のようになります。

ユーザーが操作開始:OAuthログインして「ETHをUSDCに換えたい」などのIntentを入力。

Unchainedが受け止める:Lit TSSで署名し、Unchainedがユーザーの状態や権限をチェックして意図を受理。

BestPath AVSが頭を使う:Pathfinderたちがインテントを実現する経路を提案し、Simulatorが検証 → 勝ち残った「最適ルート」が選ばれる。

Unchainedが実行する:選ばれた戦略をUnchainedがトランザクションに落とし込み、Cosmos SDKやEthereumを経由して目的チェーンに送信。

検証と完了:Challengerが実行後の結果を確認し、不正があればスラッシュ。問題なければ手数料が分配され、最終的にユーザーの意図どおりの結果が得られる。

要するに、

Unchained=実行・署名・状態管理の土台

BestPath=最適ルートを決める頭脳

という役割分担で、「BestPathが最適解を決め → Unchainedが安全に実行する」、これがTriaのフローです。これらの機能に支えられることでWeb2ライクなUXを実現しています。

また、Triaはこれらの機能を自社アプリに組み込むだけではなく、以下の2つのSDKを外部提供もしています。

1.Inception SDK

ユーザー認証、ソーシャルログイン、シードレスなウォレット生成、ガスレス体験など、Unchained上のアカウント抽象化や共有ウォレット機能を外部アプリに埋め込める開発者ツール。

DAppやサービスがこれを利用すれば、自前でウォレットUIを設計しなくても、Triaウォレットと同様の「ノンカストディアル+ガスレス」の体験を提供できる。

2.Mazerunner SDK

BestPath AVSを外部に開放するためのモジュール。

DAppや他社サービスが「Intent」をSDK経由で送れば、BestPathのパスファインダー群が最適経路を探索し、Unchained上で実行できる。

開発者は「ETH→SOLに交換したい」といったユーザーの要求を、そのままSDKで呼び出すだけで、裏側の複雑なブリッジ・スワップ選定を任せられる。

開発者はこれらを組み込むことでTriaのようなアプリケーション構築が可能で、Triaは自社アプリだけではないマネタイズポイントを持つことが可能になります。

変遷と展望

Triaを提供する企業は「Threely Dimensions Inc.」という法人で、2021年に設立された米国ニューヨーク拠点のweb3フィンテック企業です。共同創業者はVijit Katta氏とParth Bhalla氏です。Katta氏はCEOを務め、元Polygon Labsのアクセラレータ責任者という経歴を持ちます。

2023年頃から本格開発を進め、2025年前半にプライベートβ版、2025年後半にパブリック提供・カード発行開始を行ない、実績を積み上げてきました。

資金調達は2025年10月にプレシードラウンドで$12Mの調達を発表しました。

トークンに関してはいくつかの情報が公開されており、直近でコミュニティセールが実施されました。

総供給量は供給量は100億枚(10,000,000,000 TRIA)と設定されており、Solana上で発行されます。

2025年11月3日にはLegionのNozomiブロックチェーンで、FDV1億~2億ドルでコミュニティトークンセールを実施しました。このセールは最終的には4,500件以上の応募、6,670万ドル以上のリクエスト、そして6,671%の超過応募の結果となりました。

2025年Q4にはTGEとなる予定で、今後の展開が楽しみです。

オンチェーン生活を実現するスーパーアプリになるか

最後は総括と考察です。

最近はウォレット+カードの組み合わせでクリプトネイティブの金融スーパーアプリを目指す動きがトレンドのように思います。例えば、MetaMaskもカードを出していますし、2025年9月末にPhantomもカード構想を発表しました。

これらも踏まえて、すでにリリースされている主要なウォレット+カードプロジェクトとTriaを比較してみます。

いくつかの違いはあるものの、Triaはすでに世界中で利用可能であり、ほぼあらゆるトークンでの支払いに対応し、最大6%のキャッシュバックを提供しています。

一部の競合カードは最大10%のキャッシュバックをうたっていますが、それらは多くの場合、1,000〜10,000ドルもの高額な年会費に加え、利用や入金に対しても高い手数料を課しています。一方、Triaは年額250ドルの支払いで6%のキャッシュバックとTria手数料0%を実現しており、はるかに利用しやすい設計となっています。

また、やはり個人的にはカード以外の機能/特徴が充実しており、技術への投資を行なっている点がTriaの最大の特徴だと考えています。

正直に言えば、短期的な還元率は独自トークン報酬によっていくらでも膨らませることができますが、中長期的なトークンのユーティリティが非常に大事です。初期で高還元でトークンを貰っても価格が下落しては実質還元率は大幅に低下します。

特に普段使いのウォレット+カードとなると、中長期的に安定感が見込めるサービスが好ましいはずです。

なので、Triaは独自L2とインテントマーケットプレイスのBestPathがあり、それを外部SDKとしても提供している点は中長期的なトークンユーティリティの存在をイメージすることができます。

もちろん、今後どのようなトークンエコノミクスになるのかはわかりませんが、個人的には発行費用と還元率、その他の特徴を総合して、とても面白いサービスだと感じました。

これまでは資産運用はウォレットで行うが、現実世界の決済や生活は既存金融(法定通貨)で行なっていた人も多いと思います。これらが一体となり、フルオンチェーンだけで生活できる日も近いかもしれません。

DYORですが、気になる方はぜひTriaのサービスをぜひ見てみてください!

以上、「Tria」のリサーチでした!

参考リンク:HP / DOC / X

Sponsored by “Tria”

«web3 ResearchにおけるPR記事ポリシー»

PR記事の受託前には必ず該当プロジェクトを調査し、自身が面白いと感じ、購読者にとっても有意義な記事を書けると判断した場合のみ依頼を受けています。

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら

triaはxタイムラインで賑わってる時にアプリを入れましたが、確定申告(税金)周りがどうなるのか、想像がつかず、調べる余裕もなく、今のところ始めれていません。

ノンカストディ(キツネ🦊が代表)形式じゃないと、確定申告ツールにも通せなさそうなので、触ってからでは遅いなと感じます。

日本語のサポートがあるかもわかってないですが、ないとこの辺完全自己管理、武装してないと、自分で破綻しそうです。

アンチェーン、ベストパス、AVSはまさに理想とするところなので、何処かでは触っていきたいと思います。

調べて、使ってかなきゃですね