【The Graph】ブロックチェーン界のGoogleが日本へ本格進出!/ ブロックチェーンデータのインデックス作成とクエリを行うための分散型プロトコル @graphprotocol

🇯🇵遂に日本へ #PR

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「The Graph」について解説します。

※本記事は「The Graph」の日本への本格展開にあたり、依頼を受けて執筆しています。

🟣The Graphとは?

⚙️The Graphのエコシステム

📊類似サービス比較とThe Graphの優位性

🧠AIインフラストラクチャーとしての新機能を発表

💬展望と総括

🟣The Graphとは?

「The Graph」は、ブロックチェーンデータのインデックス作成とクエリを行うための分散型プロトコルです。「The Graph」を利用することで、直接クエリするのが難しいブロックチェーンデータのクエリが可能になります。

さて、ここまで読んで「なるほど!」と思う方と「インデックス?クエリ?」と思う方に分かれると思います。「The Graph」を理解するには「インデックス」や「クエリ」といった前提となる知識の理解が必須です。本記事ではその前提となる知識を知らない方にも「The Graph」の概要やその凄さをざっくり理解できるように執筆します。

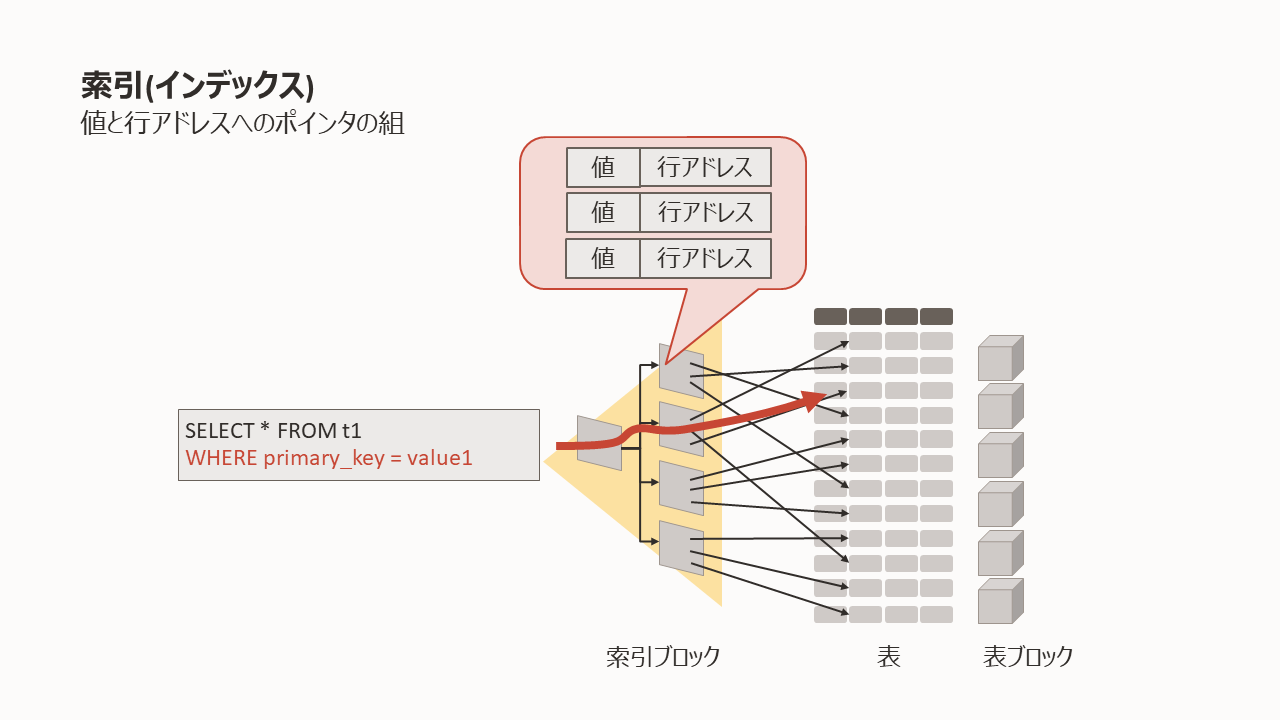

◼️インデックス、クエリとは?

まずは最重要単語である「インデックス」と「クエリ」について解説します。これはweb3固有の単語ではなく、主にデータ分析の領域で利用される単語です。

「インデックス」を日本語訳すると「索引」という意味です。これは書籍での索引と同じ意味であり、雑多に存在するデータにラベルをつけて分類することで、読み取りしやすくする行為を指します。

例えば、図書館を想像してみてください。図書館には膨大な量の本がありますが、何も整理されていない状態では特定の本を見つけるのは大変です。そこで図書館は「目録」というシステムを使用します。各本のタイトル、著者、出版年、ジャンルなどの情報によって各本がラベリングされて図書館の中に収納されることにより、我々はお目当ての本を素早く探し出すことができます。

詳しくは後述しますが、このブロックチェーン版を行なっているプロトコルが「The Graph」です。雑多に存在するブロックチェーンデータをインデックスし(ラベリング及び分類し)読み取りやすくしています。

続いて、「クエリ」について解説します。

「クエリ」とは、このインデックスを使って特定の情報を探す行為です。正確に言えば、クエリは「問い合わせ」や「訪ねる」などの意味を持ち、データベースなどに対する命令文のことを意味しますが、詳細の定義は難しいので、ここでは”特定の情報を探す行為”という理解で十分です。

先ほどの図書館の例で言えば、目録を制作することがインデックスであり、その目録(インデックス)を使って本を探す行為がクエリです。例えば、「ファンタジー小説で、2010年以降に出版された本を探したい」というリクエストがクエリで、そのクエリは目録(インデックス)経由で検索され、適切な答えが返ってきます。

なんとなくイメージがついたでしょうか。これが「インデックス」と「クエリ」です。

◼️ブロックチェーンデータをインデックスする理由

ここまで読めば、上記で説明した文章の意味が少し理解できるのではないでしょうか。

「The Graph」は、ブロックチェーンデータのインデックス作成とクエリを行うための分散型プロトコルです。

では、なぜブロックチェーンデータをインデックスする必要があるのでしょうか。The Graphの設立背景を解説します。

The Graphは、2018年1月にYaniv Tal、Jannis Pohlman、Brandom Ramirezによって設立されました。彼らは2017年初頭にEthereumを触り始めましたが、その際に現状ではDappsの効率的な構築が難しいことに気づきました。

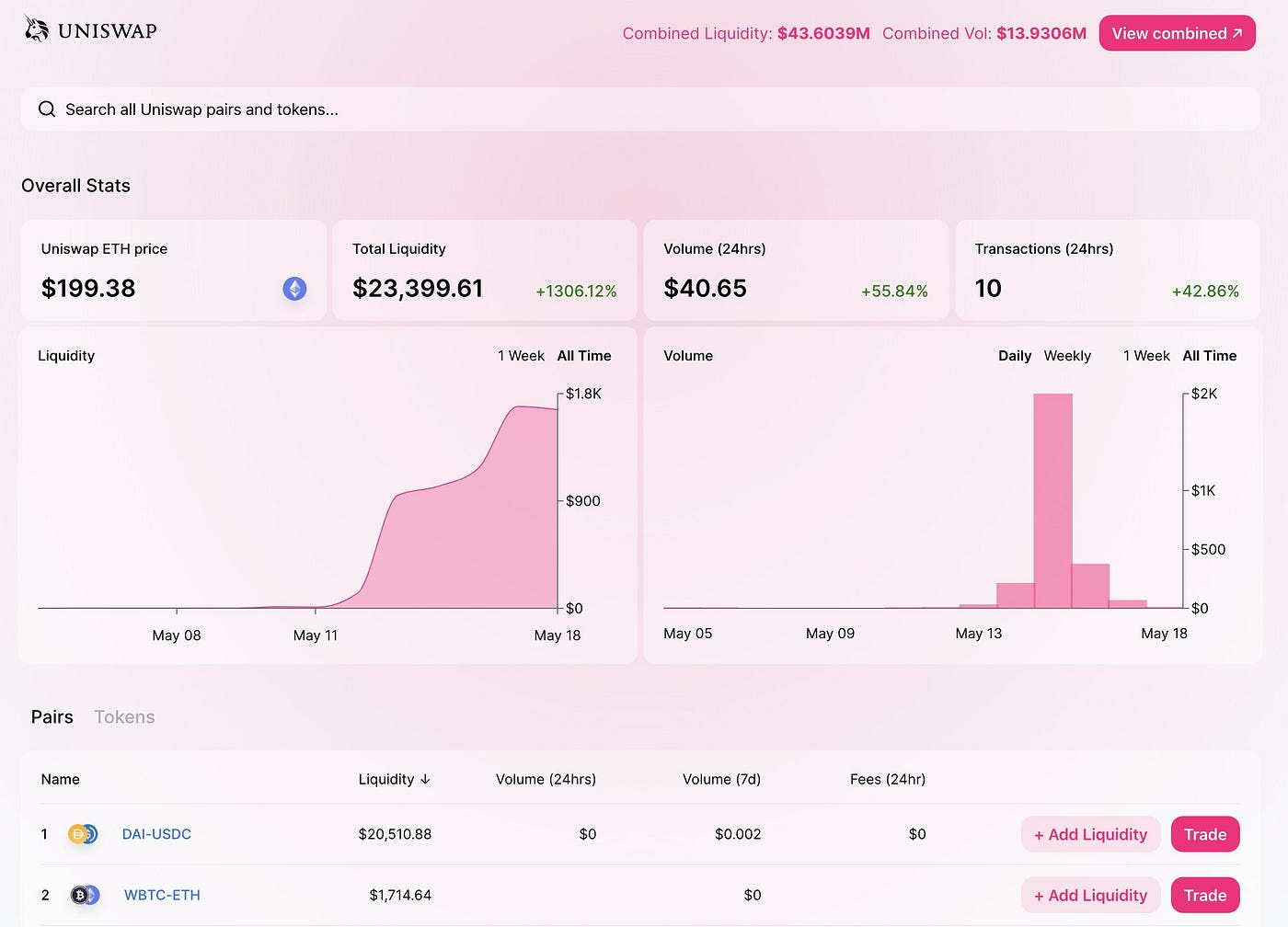

例えば、Uniswapのような複雑なスマート コントラクトを持つプロジェクトや、 BAYCのような NFTプロジェクトは、データをEthereum上に保存していますが、ブロックチェーンから基本データ以外のものを直接読み取ることは非常に困難です。

BAYCであれば、特定のApeの所有者を取得したり、総供給量を取得するなどの基本的な読み取り操作は簡単に実行できます。ただし、たとえば特定のアドレスが所有するApe をクエリし、その特性の1つでフィルタリングするなど、複雑な操作でのフィルタリングをする行為は簡単には実行できません。

そこで、ブロックチェーンデータのインデックスを作成し、効率的で高性能なクエリを可能にする分散プロトコルである「The Graph」が設立されました。

The Graphを利用することでUniswapはブロックチェーンから膨大な量のデータを収集し、リアルタイムで情報を表示することができます。

この性質から、The Graphはブロックチェーン界のGoogleとも言われています。Googleが雑多に存在していたWebサイトをインデックスし、検索(検索クエリ)によって探し出すことを実現したように、The Graphもブロックチェーン上に存在する雑多な情報をインデックスし、クエリによって特定の情報に素早くアクセスすることを可能にします。

当初「The Graph」はEthereumのインデックスを作成するプロトコルとしてスタートしましたが、現在は50以上のチェーンに対応しています。また、The Graphは現在75,000以上のプロジェクトが利用され、1.26兆回のクエリが実行されています。

⚙️The Graphのエコシステム

では、より詳細の仕組みについて解説します。

「The Graph」はプロジェクト名ですので、実際には「サブグラフ」と呼ばれるオープンAPIを通してブロックチェーンのインデックスされたデータをDappsに提供しています。

サブグラフは誰でも作成することができますが、良質なサブグラフを提供するために、The Graph内には4人のステークホルダーが存在します。

尚、後ほど詳しく触れますが、The Graphは分散型プロトコルですので、それぞれのステークホルダーが相互に監視し合って分散型でワークしています。そして、そのエコノミーをワークさせるために独自トークン$GRTトークンを発行しています。$GRTトークンの詳細及びトケノミクスの全体像はそれぞれのステークホルダーの説明の後に解説します。

◼️Indexer(インデクサー)

インデクサーはその名の通り、インデックスを作成する人物です。また、The Graph Networkのノードオペレーターでもあります。

インデクサーは、開発者によって作成されたサブグラフの中からキュレーションシグナル(※詳細は後述)に基づいてインデックスを作成するサブグラフを選択します。そして、インデックスを作成し、クエリサービスを展開します。

ここで展開されたサブグラフをConsumer(Dappsなど)が利用し、利用したクエリ回数に応じた料金を支払います。料金は、毎月100,000 件のクエリまでが無料で、それ以降は100,000件ごとに4ドルが発生します。

この際にConsumer(Dappsなど)から支払われたクエリ報酬がインデクサー及び後述するデリゲーターとキュレーターに分配されます。

インデクサーになるには、最小10万GRTトークンをステーキングする必要があり、インデクサーが悪意を持ってアプリケーションに誤ったデータを提供したり、インデックスを誤って作成したりした場合には没収されるスラッシングリスクもあります。

◼️Delegator(デリゲーター)

「デリゲーター(委任者)」は他のチェーンやプロトコルにおけるデリゲーターと同じく、ステーキングする対象を選択できます。The Graphではノードオペレーターがインデクサーなので、好みのインデクサーにGRTトークンをデリゲートすることができます。

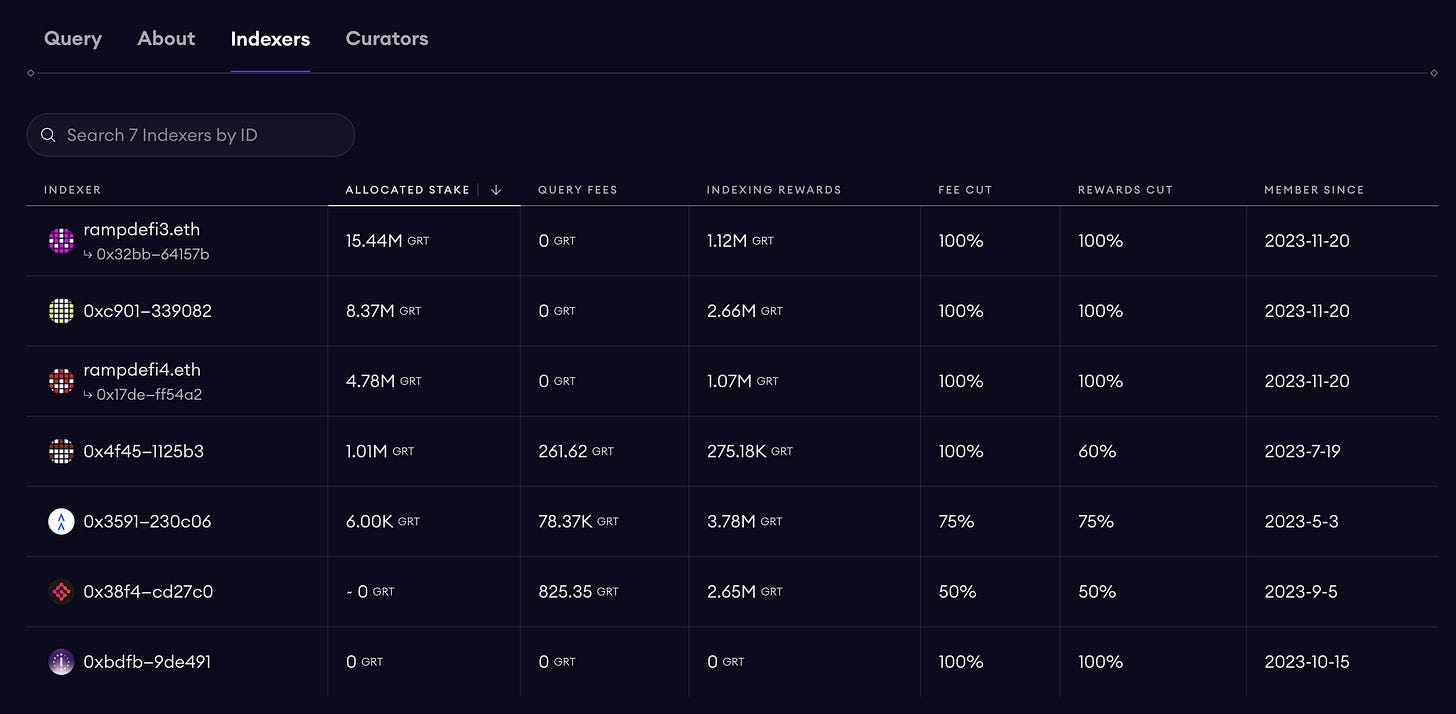

デリゲーターはインデクサーが獲得するクエリ報酬の一部を獲得することができます。この金額はインデクサーによって異なるので、報酬シェアの割合、これまでのインデクサーとしての評価、すでにデリゲートされている金額などを加味してデリゲーターを選択します。

↓例えば、以下の左側の数値が報酬シェアの割合になります。10%の場合はデリゲーターに90%分配し、80%の場合はデリゲーターに20%分配するという意味になります。

また、資金をデリゲートする際には0.5%の手数料がかかり、資金を引き出す場合には28日間の待機期間が必要となるので、選定には注意が必要です。

◼️Curator(キュレーター)

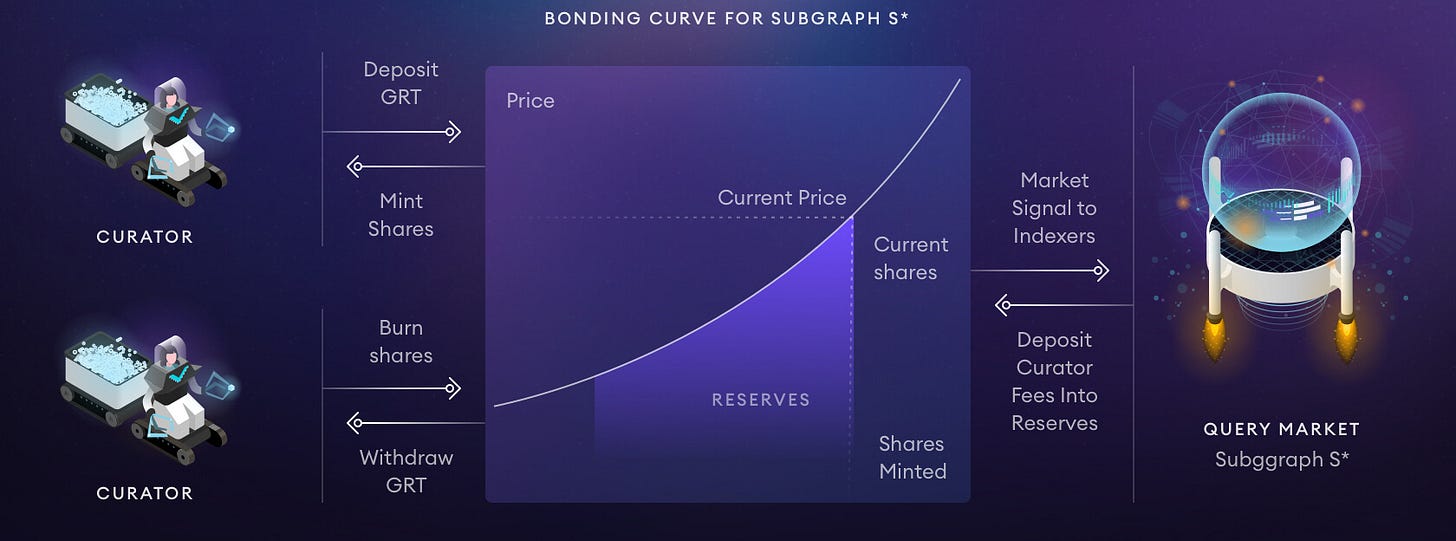

キュレーターはインデックス化されるべきサブグラフを評価し、シグナルを送信する存在です。先ほどインデクサーがキュレーションシグナルに基づいてインデックスを作成すると書きましたが、まさにそのシグナルを送信する存在がキュレーターです。

シグナルとは通知のようなもので、キュレーターがサブグラフをインデックスするのに適切であることをインデクサーに知らせるプロセスです。

サブグラフはオープンソースであるため、誰でも作成できます。そのため、The Graph Network上で信頼性が高く正確な情報を提供する質の高いサブグラフを迅速に特定することは困難です。

そこで、キュレーターが質の高いサブグラフを特定し評価することで、Consumer(Dapps等)が利用すべきサブグラフを特定するサポートを行います。

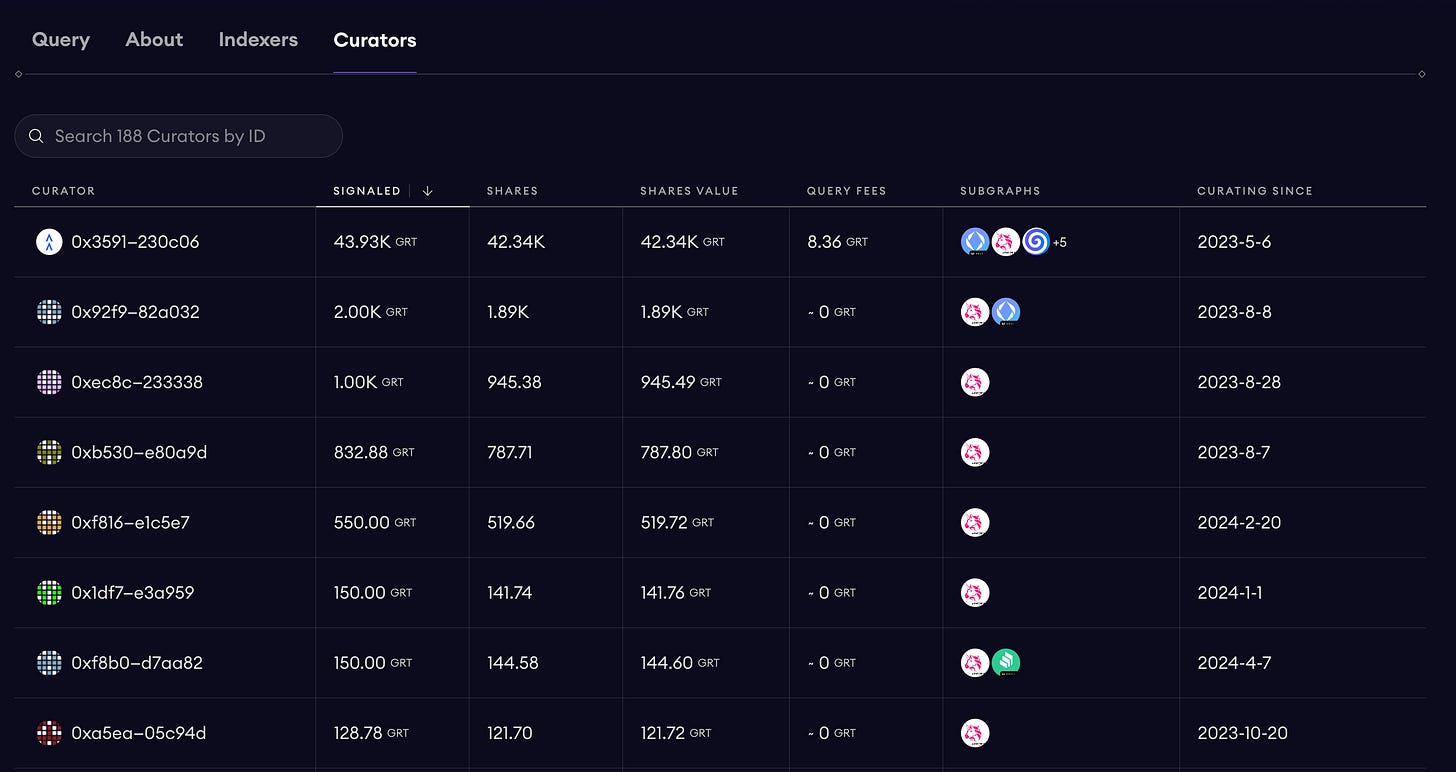

キュレーターがシグナルを送信するには、信頼できるサブグラフにGRTトークンを預け入れます。そして、預け入れたGRTトークンに応じてそのサブグラフのShareがミントされます。この際に獲得できるShareの割合はボンディングカーブになっており、早くにGRTトークンをデポジットした方がより多くのShareを獲得することができます。

Shareは株式と直訳されますが、ここでは収益を獲得できる権利と言えます。

これは要するにFriend[.]techのようなイメージです。今後評価されるサブグラフに対して早めにデポジットすることでより多くのShareを獲得できるので、キュレーターからすれば良質なサブグラフを発見して評価するインセンティブになります。

そして、キュレーターはShareに応じて、そのサブグラフがクエリ提供することで稼いだフィーの分配を受けることができます。

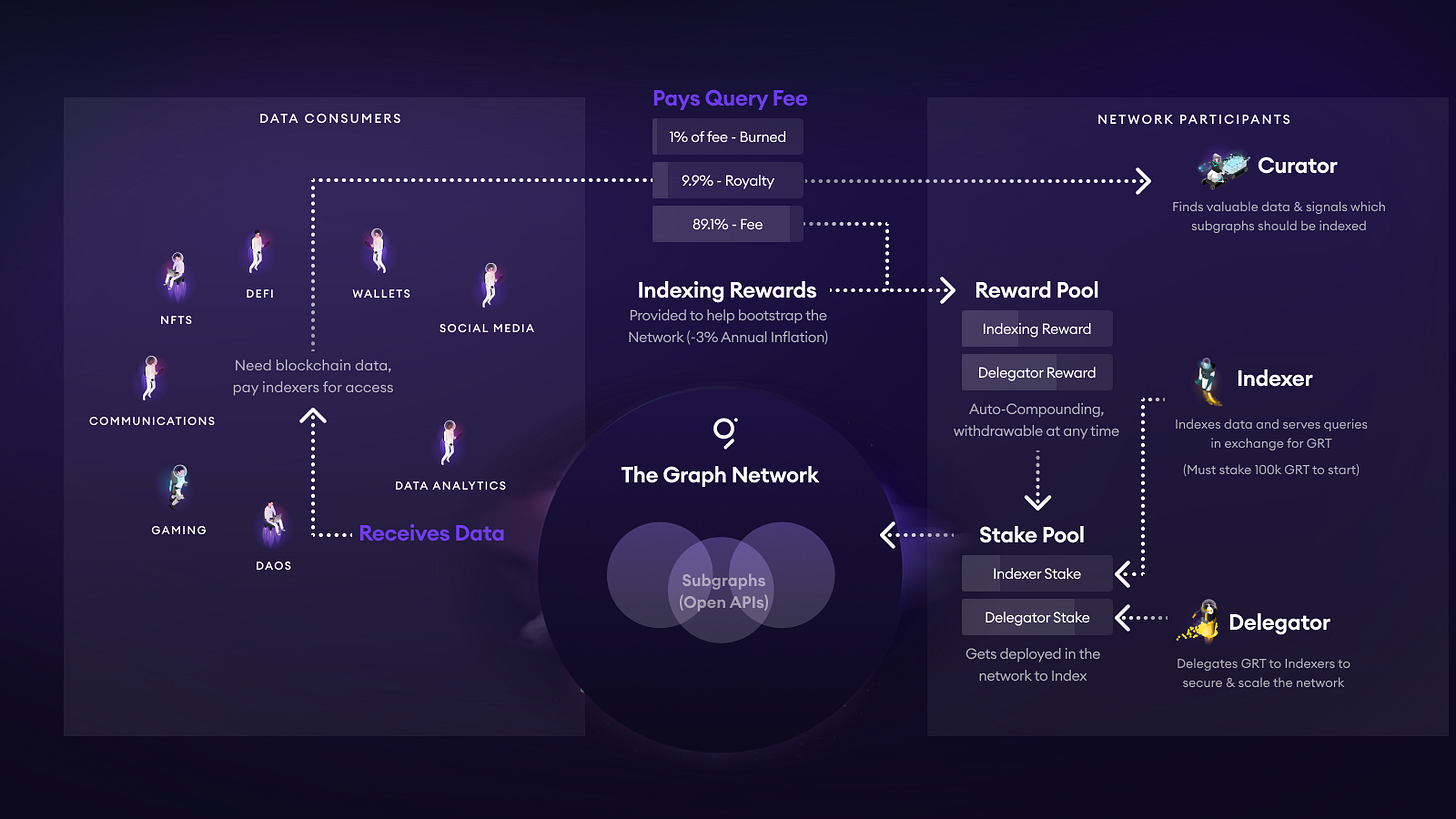

◼️トケノミクス全体像

以下、これまで説明してきた登場人物を整理した全体像になります。主にThe Graphをワークさせるトケノミクス(報酬面)での整理です。

整理すると、以下になります。

The Graphはブロックチェーンデータのインデックスとクエリの作成ができる分散型プロトコル。

サブグラフと呼ばれるオープンAPIを通じてあらゆるDappsやProtocolに特定のインデックスとクエリを提供する。

サブグラフは誰でも制作できるため、質の高いサブグラフを特定するためにキュレーターが自身のGRTを預け入れることでシグナルを送る。

インデクサーがそのキュレーターのシグナルを元にサブグラフをインデックス化し、クエリサービスを提供する。

DappsやProtocol開発者が好みのサブグラフを利用し、クエリ実行回数に応じて費用を支払う。

支払われたクエリ報酬は1%がバーンされ、残りの99%の内90%(全体の89.1%)がインデクサーに、10%(全体の9.9%)がキュレーターに分配される。

インデクサーへの報酬はデリゲーターと分配される。

キュレーターへの報酬はそのサブグラフにおけるShareの割合に応じて各キュレーターに分配される。

一見すると複雑なように見えますが、理解すると簡単です。うまくそれぞれのステークホルダーを評価し合って、報酬が分配されるようにインセンティブが設計されています。

続いて、GRTトークンについても解説します。

GRTトークンの初期供給量は100億で発行上限がなく、毎年3%の新規発行を目標としています。この3%の新規発行トークンはインデクサーに対しての追加報酬として配布されます。

ただし、3%の新規発行だけでなく、GRTの供給量の約1%が、ネットワーク上の様々な活動を通じて毎年バーンされる設計になっています。

例えば、デリゲーターがGRTをインデクサーに委任するたびに0.5%のデリゲーション税、キュレーターがサブグラフにシグナルを送るときに1%のキュレーション税、ブロックチェーンデータのクエリー料金の1%が発生し、各ステークホルダーの活動においてバーンが発生するようになっています。他にもインデクサーのスラッシングにおけるバーンなど、手数料以外でもバーンが発生し、毎年供給量の1%程度がバーンされることで過度なインフレを防ぐ設計となっています。

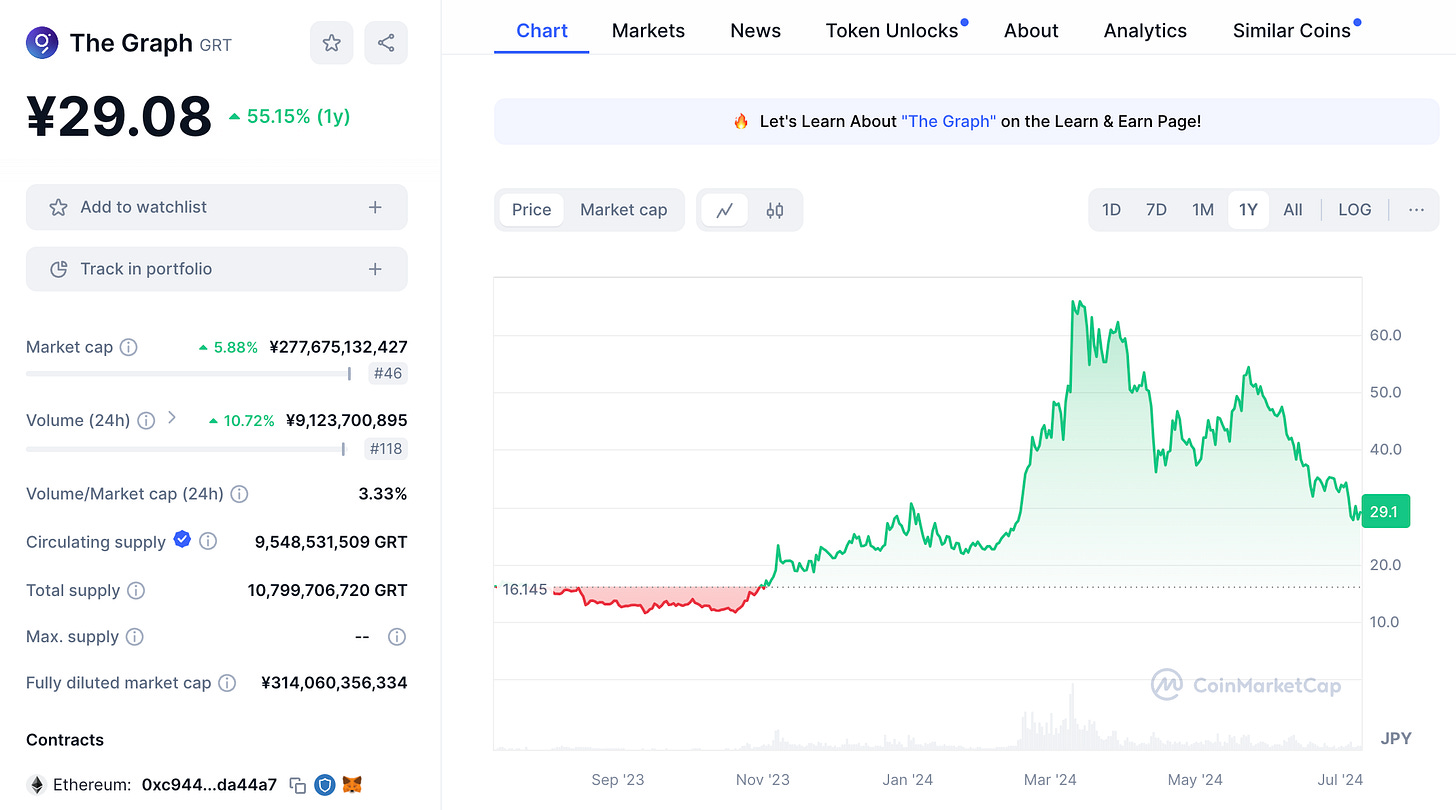

記事執筆時(2024年7月初旬)ではGRTの時価総額は約2,800億円で全てのトークンの中で46位に位置しています。

◼️利用方法

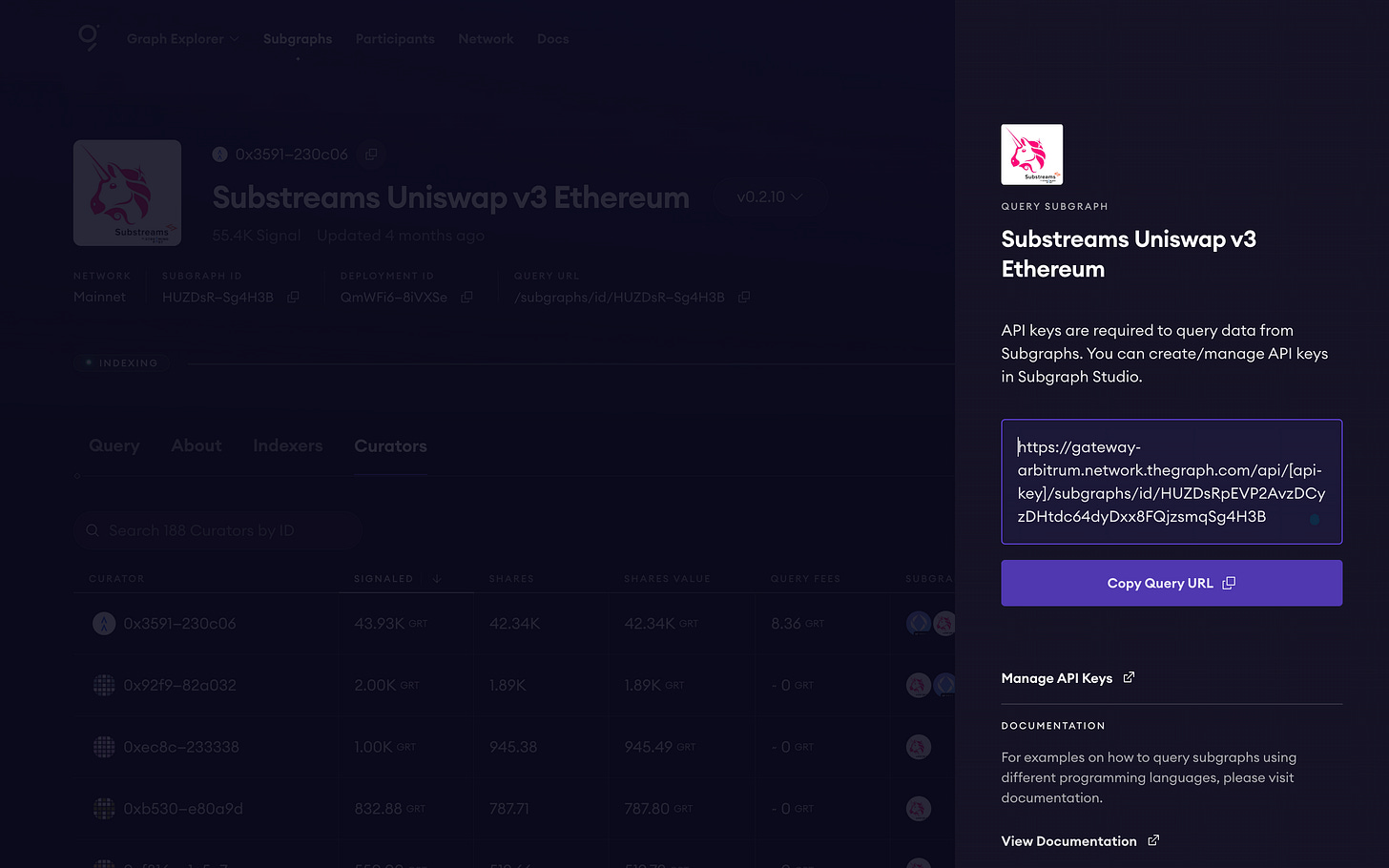

これらの前提知識の元、利用方法(実際の画面)も少し紹介します。

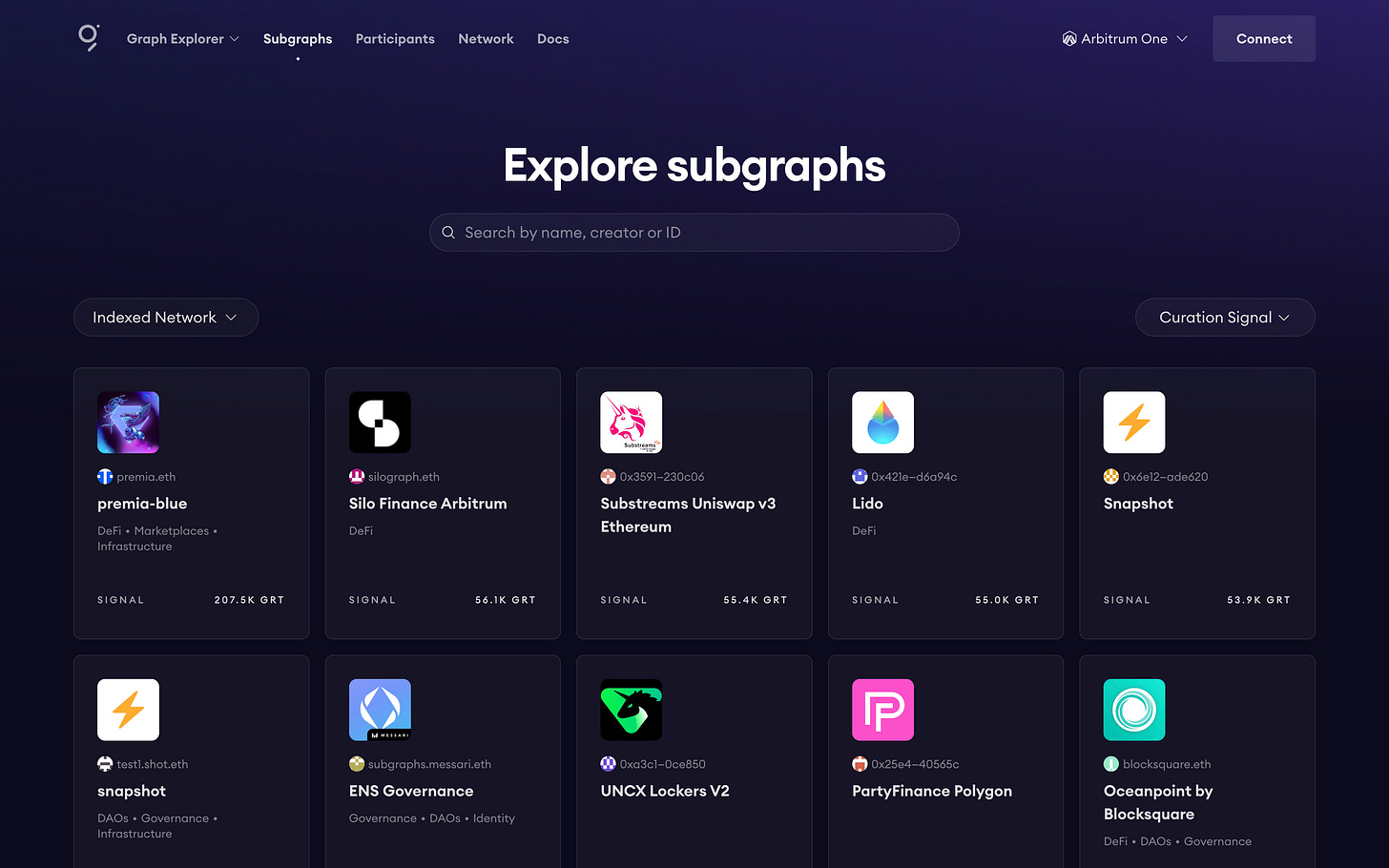

「Graph Explore」と呼ばれるページにアクセスすると、現在公開されているサブグラフが一覧で確認できます。もちろん検索や並び替えも可能です。

例えば、Uniswap v3のクエリを選択してみます。クエリの詳細、このサブグラに対してのインデクサーやキュレーターの情報を見ることができます。

また、開発者がこのクエリを利用したい場合は「Query」ボタンを押すと出てくるAPIキーをコピーしてプロダクトに埋め込むだけになります。

※詳しい開発方法はドキュメントをご覧ください。

📊類似サービス比較とThe Graphの優位性

「The Graph」の概要を説明したところで、ブロックチェーン領域のインデクサーに対する他の選択肢と比較します。

比較は「vs 中央集権的なサービス」「vs セルフホスティング(フルスクラッチでの構築)」「vs 分散型プロトコル」とし、それぞれ具体的なプロジェクト名を出しながら幾つかの軸で比較します。

◼️TL;DR

簡単に図表にしてまとめました。

要約は上記ですが、それぞれについて1つずつ説明します。

◼️vs 中央集権的なサービス

AlchemyやMoralis等はブロックチェーン開発に必要なSDKを多数提供しており、その中でインデクサーの機能も提供しています。これらは中央集権的に1つのエンティティ(会社)によって管理されています。

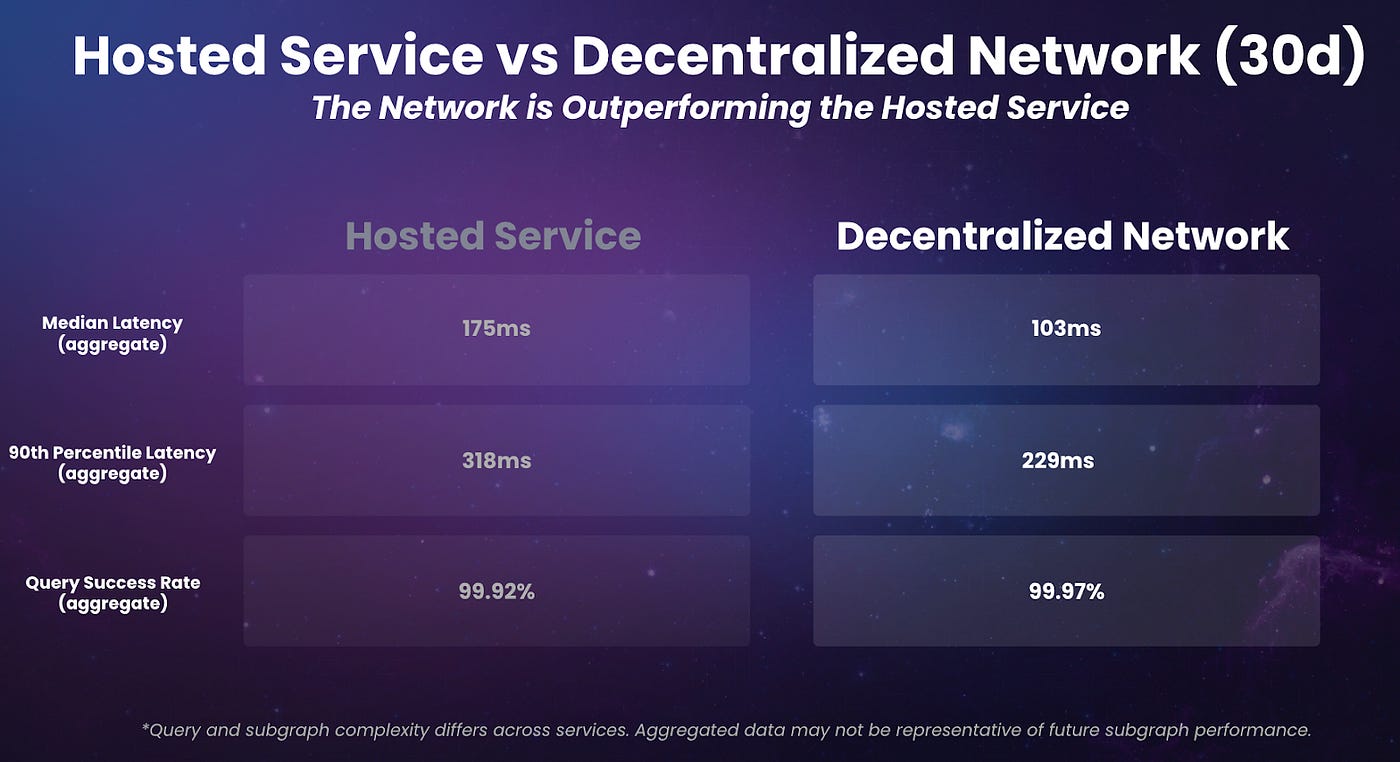

The Graphは分散型で運営されているため、このような中央集権的サービスよりも多様でオープンなサブグラフ数を備え、単一障害点がないことで止まることのないサービス提供を実現します。また、クエリの実行速度に関しての高速であると主張しています。

◼️vs セルフホスティング

開発者は完全に0からインデクサーをフルスクラッチで開発することもできます。しかし、当然ながら開発工数がかかります。

The Graphを利用することでインフラ構築および維持費用は0円で、多様な種類のサブグラフを安価な価格で利用することができます。

◼️vs 分散型プロトコル

本項で説明するプロトコルは「The Graph」と同様に分散型インデクサーを提供するプロトコル達です。

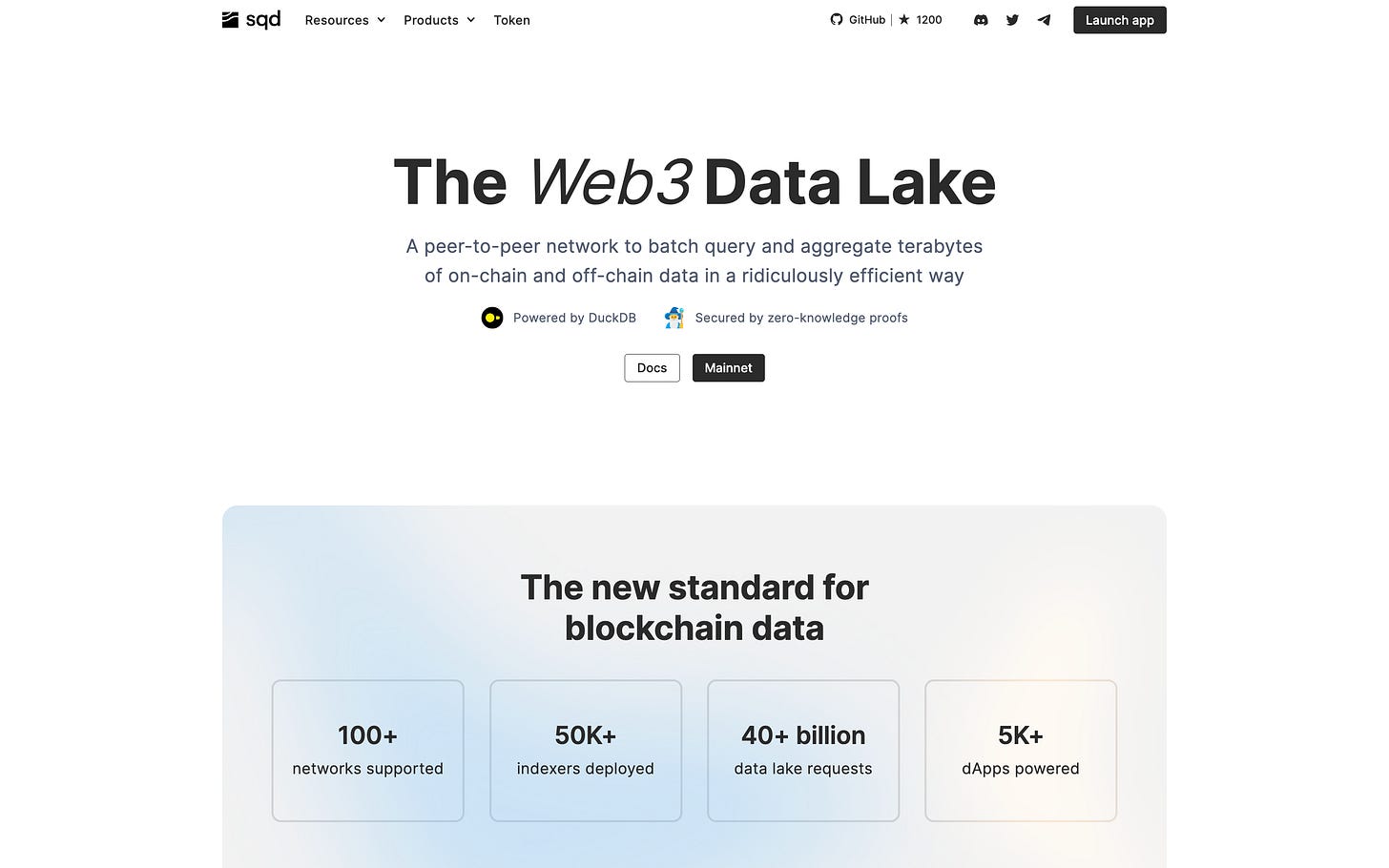

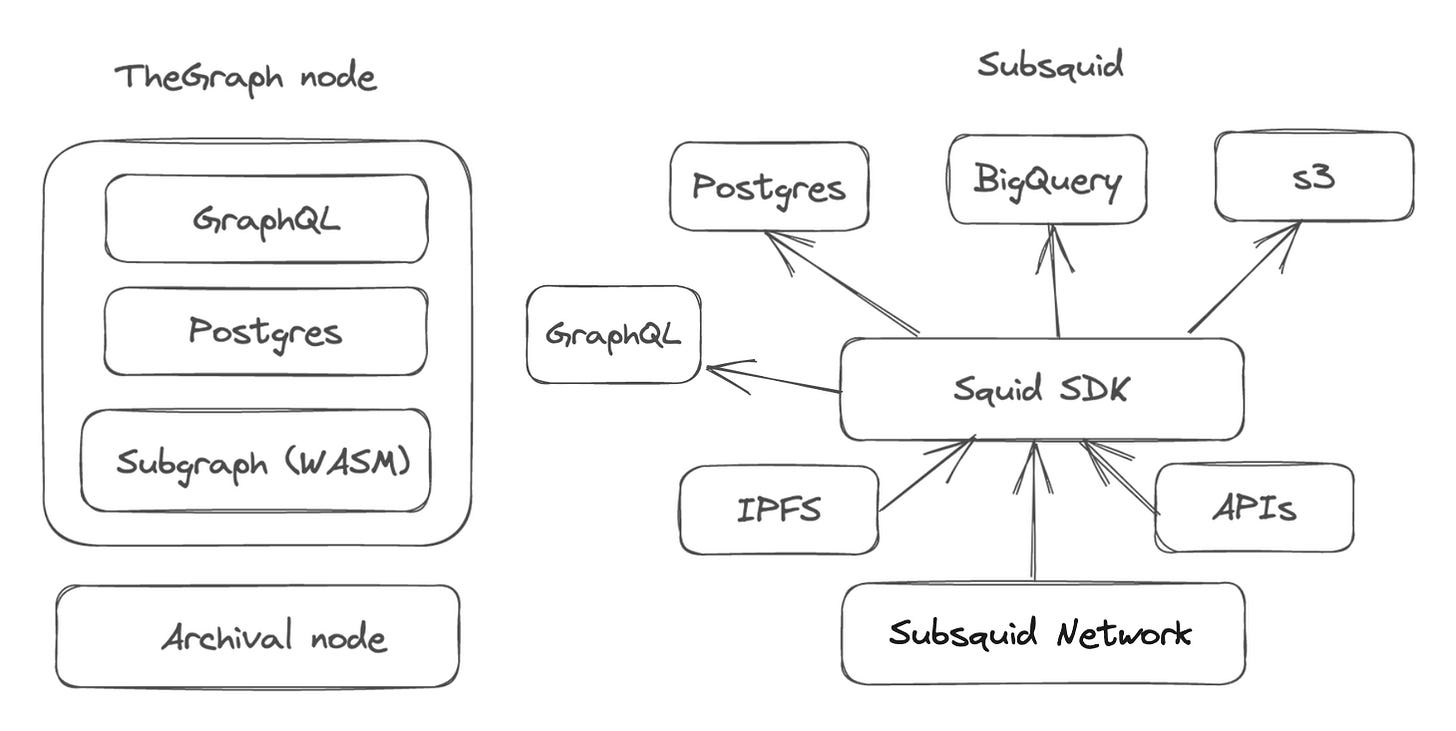

例えば「Subsquid」と呼ばれるプロトコルがあります。

その大きな違いは「Subsquid」がモジュラー型でSDKとしてインデクサーを提供している点です。

また、「Subsquid」は現状中央集権的な要素を持つハイブリッドモデルです。徐々にパブリックネットにしていくとしていますが、現状はパーミッションドチェーンにおいて稼働しています。モジュール型とハイブリッドモデルによって高速でのデータ提供を可能にしていますが、The Graphのような分散型でのデータ提供はまだ実現できていません。

他にも、「Covalent」というプロトコルがあります。こちらもモジュラー型のデータインフラですが、AIに特化しています。

オンチェーンデータを活用したAIモデルの構築はDapps上での実装をサポートするプロトコルとして注目を集めていますが、後述するようにThe GraphもAIインフラストラクチャーとしての新機能を発表し、ブロックチェーンデータとAIを融合する基盤の提供を開始しています。

但し、本記事は「The Graph」を中心に解説しているので、「The Graph」側の優位性を主に解説していますが、「Subsquid」や「Covalent」にも当然ながら特徴は存在します。

例えるなら、モノシリックブロックチェーンとモジュラーブロックチェーンのようなイメージです。初期に誕生して先行するモノシリックの「The Graph」に対して、後発で部分特化のモジュラー型が追随している形です。

ブロックチェーン領域を見ればわかるように、両者共に特徴があります。後発で出てきたモジュラー型のCelestia等も伸びていますが、その前からあるモノシリックのSolanaも変わらずに伸び続けています。

個人的に感じる「The Graph」の優位性はやはり、トケノミクスがワークしている歴史があることです。分散型でプロトコルを運営するには一定の時間が必要です。トケノミクスがワークするのかを確かめる時間、そしてトークンホルダーが分散してノード運営者(The Graphの場合はインデクサー)が増えていく時間です。それらを経て徐々にステークホルダーの数が増え、分散型の運営がワークしていきます。

いくら後発でトークンをばら撒いてもこの時間は縮小することが難しいです。そして、先行プロトコルはコミュニティも強力なので次々に技術アップデートを行っていきます。Uniswapが類似プロトコルが多数生まれているのに先頭を走り続けているように、先行する分散型プロトコルには一定の競争優位性が存在します。

よって、分散型プロトコルという観点が同じでも、先行する「The Graph」には機能面以外でも優位性が存在しています。

🧠AIインフラストラクチャーとしての新機能を発表

「The Graph」は常にアップデートを繰り返していますが、その中でもAI領域における大型アップデートが2024年5月に実施されました。

この発表では、推論とエージェントという 2 つの新しいAIサービスが紹介され、そのデモ版としてUniswap データ上に構築されたChatGPTのようなツールであるAgentc が公開されました。

Agentcは2週間の限定公開でしたが、ブロックチェーンデータとの自然言語によるやり取りを可能にするチャットボットです。以下、デモ動画になります。

これまでは欲しいデータがインデックスされたサブグラフを選択し、そこに指定のクエリを実行することで欲しいデータを収集していましたが、AgentcはAIを活用することで、欲しいデータの情報を自然言語で入力するだけで自動でクエリを作成し、データが出力されます。

これを可能にする仕組みが今回発表された推論とエージェントという 2 つの新しいAIサービスです。

「推論サービス(Inference Service)」は、AIモデルを実行し、入力に対する出力を生成するサービスです。

このサービスによって、AIモデル(例:大規模言語モデル、画像生成モデル)のデプロイと実行を可能にし、開発者がThe Graphのインフラ上でAIモデルを使用できるようになります。

例えば、ユーザーの入力に基づいて、ChatGPTのような応答を生成する機能、テキスト説明から画像を生成するStable Diffusionのような機能、ブロックチェーンデータを分析し取引パターンの予測や異常検出する機能など、AIを使ったモデルを構築することができます。

「エージェントサービス(Agent Service)」は、複数のAIモデルや機能を組み合わせ、より複雑なタスクを自律的に実行するサービスです。

例えば、市場分析、最適な取引戦略の提案、取引の実行までを自動化するDeFiトレーディングアシスタント、トレンド分析、価格予測、購入推奨を提供するNFTマーケット分析エージェントなどを構築することができます。

エージェントサービスは、内部で複数の推論サービスを利用しています。推論サービスが「脳」だとすると、エージェントサービスは「意思決定システム」のようなものです。

例えば、DeFiトレーディングエージェントの場合の関係は以下のようになります。

自然言語処理(推論サービス)でユーザーの意図を理解

マーケットデータ分析(推論サービス)で市場状況を評価

予測モデル(推論サービス)で将来の価格動向を予測

決定アルゴリズム(エージェントサービスの一部)で最適な取引戦略を決定

スマートコントラクト操作(エージェントサービスの一部)で取引を実行

このように、エージェントサービスは複数の推論サービスと他の機能を組み合わせて、より高度で自律的なタスクを実行します。推論サービスが個別のAI能力を提供するのに対し、エージェントサービスはそれらを統合して複雑な問題解決を行うのが主な違いです。

The GraphがAIサービスを提供することで、ブロックチェーン技術とAIの融合が促進され、より高度で使いやすいdAppsの開発が可能になります。ブロックチェーンデータを活用したAIモデルの開発、それらのモデルを活用したAIエージェントの登場が期待されます。何より、The Graphは分散性を重視しているので、AIモデルの構築や利用も分散型で利用できることが大きな強みです。

💬展望と総括

最後は展望と総括です。

◼️展望

The Graphは2023年11月に今後のロードマップを公開しました。

各目標の簡単な概要と説明は次のとおりです。

データ サービスの世界:サブグラフ以外にもサービスを拡張し、ネットワーク上で豊富なデータサービスの市場を提供する。

開発者のエンパワーメント:開発者体験を強化できるようなツールの開発やコミュニティの強化を行う。

最適化されたインデクサー パフォーマンス:ネットワークパフォーマンス向上のためにインデクサーツールと運用機能の改善を実施。

相互接続されたデータ グラフ:構成可能なデータと整理された知識グラフ用のツールを作成。

プロトコルの進化と回復力:より回復力があり、柔軟性があり、効率的なプロトコルを実現するための改善を提供。

それぞれの細かい目標は以下のロードマップとこちらの記事をご覧ください。

これ以外の注目すべき動きとしては、先ほど紹介したAIサービスの導入や、The GraphのトケノミクスをL2のArbitrumに移行する動きもあります。現在The GraphのトークンはEthereum上に存在していますが、インデクサー、キュレーター、デリゲーターの意思決定の際のガス代が高価です。そこで、L2のArbitrumに移行することで安価なガス代でトケノミクスがワークするようになります。これはコミュニティのGIP-0031の議論の結果を受けての移行となります。

◼️総括

さて、ここまでThe Graphの概要から類似ツールとの比較、最新AIアップデートの説明、展望を紹介してきました。さらに細かい機能やアップデートなどもありますが、本記事はあくまで知識0の方でも理解できる入門記事ですので、その概要と全体上の紹介に留めました。

(無理やりですが)本記事を3行で要約すると、、、

The Graphは、ブロックチェーンデータのインデックス作成とクエリを効率的に行う分散型プロトコルで、開発者がDappsを構築する際の重要なインフラストラクチャとして機能している。

サブグラフを通じてカスタマイズ可能なデータモデルを提供し、インデクサー、デリゲーター、キュレーターなどの役割を持つ参加者が協力して、高品質なデータサービスを維持している。

最近ではAI機能の統合を発表し、ブロックチェーンデータとAIの融合を促進することで、より高度で使いやすいweb3アプリケーションの開発を可能にする新たな段階に入っている。

このようになります。

個人的なリサーチの感想としては、「確かな需要」と「それに基づくトケノミクスの可能性」の2点について考える機会となりました。

まず、GoogleがWebサイトをインデックスして検索エンジンを作成したように、雑多な情報をインデックスする行為には間違いなく需要があります。それはブロックチェーンのデータについても同様です。事実、The Graphがすでに多くのDappsに利用されている点を見れば、その「確かな需要」に疑う余地はありません。

ブロックチェーンは全ての行動が刻まれ、後から何でも読み解くことができる技術だと思われています。確かにオンチェーンアクションは全て刻まれるので、間違いではないのですが、全てのオンチェーンアクションの中から特定の履歴を発見することは至難の業です。

衣服、家具、アクセサリーなど、何でも入れておく自宅の倉庫があったとします。捨てていないと仮定すると、一昨年着ていた”あの服”は倉庫にあるはずです。ただ、膨大な倉庫の中に整理もせずに入れておいたら1つの服を探すことは非常に困難です。

自宅規模であれば1日頑張れば探せるかもしれませんが、これがユニクロの倉庫であればどうでしょうか。また、日本のアパレルブランド全ての倉庫があったとしたらどうでしょうか。

ブロックチェーンは全てが一つの台帳に刻まれるので、その中から1つのアクションを探すことはほぼ不可能です。だからこそ、インデクサーの仕組みには需要があります。

そしてもう1点、「それに基づくトケノミクスの可能性」も非常に興味深かったです。The Graphのトケノミクスはネットワークを機能させるステークホルダーとインセンティブ設計がなされていました。また、それぞれのインセンティブ(報酬)の原資はサブグラフの利用フィーから支払われています。

現在のweb3プロジェクトの多くは、トークンの中から一部をアロケーションし、インセンティブに利用しています。例えば、供給量10億トークンの中の10%はステーキング報酬に利用するなど、です。これも悪い訳ではありませんが、有限の原資をすり減らしているだけですので、初期アロケーション分を分配し終わった後にトケノミクスが機能する確証はありません。

一方のThe Graphは最初から永続的なトケノミクスを構築しています。原資をすり減らす形ではなく、利用されたフィーを分配する形を取っています。厳密には利用されなければトケノミクスはワークしませんが、インデクサーの仕組みに需要があることは先述した通りですので、需要に基づいて成長し続け、持続可能なトケノミクスを設計しています。

そしてこの仕組みは2020年のトークン発行からこれまで実際にワークし続けているので、ある程度検証されています。2024年時点において一過性ではなく永続的にワークしそうな無理のないトケノミクスをきちんと構築できているプロジェクトはそう多くない印象ですので、The Graphのトケノミクスには大きな可能性を感じました。

細かいことを言えば、細かいバーンの仕組みにも感動しました。各ステークホルダーのアクションに少額の手数料を徴収しそれをバーンすることは、インフレを抑えるのと同時に、各ステークホルダーの行動を慎重にさせるインセンティブも働かせます。

web3のプロジェクトは「需要のあるビジネス」と「それを分散型でワークさせるトケノミクス」を両立させる必要があります。

株式会社であれば前者だけで大丈夫でした。いわゆるPMFを達成できるビジネスを構築し、それをグロースさせていくだけで十分でした。しかし、The Graphを始めとする分散型を志向するweb3プロジェクトは、そのPMFを達成したビジネスを分散型でワークさせるトケノミクスを設計する必要があります。分散型でワークさせるということは、成長可能性と持続可能性を両立させるという意味です。システムによって持続可能な成長を担保する仕組み作りは非常に難しい取り組みです。

もちろんまだまだ発展途上ではありますが、The Graphはそのweb3プロジェクトに対して突きつけられている壮大な問いに対しても一定の答えを出しているように感じます。

そういった意味で、インデックスおよびクエリの作成というプロジェクトの内容もそうですが、トケノミクスの設計、そしてマクロなweb3プロジェクトの在り方という観点でも勉強になったリサーチでした。

以上、「The Graph」のリサーチでした!

詳細が気になった方はぜひ以下のURLからHPやドキュメントをご覧ください!(公式の日本語ページがあります)

X(日本アカウント):https://x.com/graphprotocolJP

※本記事は「The Graph」の日本への本格展開にあたり、依頼を受けて執筆しています。#PR

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:🇯🇵🇺🇸🇰🇷🇨🇳🇪🇸の5ヶ国語で展開されるweb3ニュースレターの日本語版。「1日5分でweb3をより深く学ぶ」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや研修なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

非常に面白くさまざまなことを考えながら読まさせていただきました。

わからないことなどや、疑問に思ったことは、壁打ち相手でPerplexity使い倒してました😂

既存のDBとの仕組みの違いや、GraphQLとの歴史、Facebookとの因果関係が全くないこと、分散型DBの持つ課題、そして、後半はトケノミクスについて、NFT\PFPプロジェクトとの明らかな違いや対比から、逆にNFT/PFPプロジェクトが見えてないヒントがありそうと感じるところまで思いを馳せてしまいました。

インセンティブ設計や、自律分散的に動いていける仕組みづくりは考え出すと面白いですね。

このプロジェクトの面白いところは、GraphQLという有り体のものを最適な場所にいい形で持ち込み、更に最近では、AIという有り体のものを成長性を拡張させる形で持ってきている点。

組み合わせ、意味づけを変える。意味変をしてるところが面白く感じました。

今回もためになる情報ありがとうございました👏

インデクサーという認識しかありませんでしたが、The Graphの仕組み、こんな風になっていたのですね!勉強になりました。