おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

本日はくりぷとくりぷとさんによる寄稿記事です。「Optimism Superchain」について技術的な観点から深掘りいただきました。

導入:Superchainの挑戦と可能性

1. Superchainの概要

2.ファイナリティの仕組み

3.ファイナリティの再編成リスクを理解する

4. 検討が進められている改善策

5. 総括:Superchainエコシステムの今後の展望

導入:Superchainの挑戦と可能性

Ethereumのスケーリングソリューションとして登場したレイヤー2技術は、ブロックチェーンのトランザクション処理を効率化する画期的な仕組みです。トランザクション処理を専用のロールアップチェーンにゆだね、そのデータはEthereum本体のセキュリティと分散性に依存させることで、パフォーマンスを向上させつつ安全性を保つというアイデアは、Ethereumエコシステム全体の発展に大きく寄与しています。

しかし、個々のロールアップチェーンに目を向けると状況は複雑です。2024年現在、約100のロールアップが稼働していると言われており、すでに競争の激化と淘汰が進んでいます。そんな中一つの生存戦略として、同じ開発基盤フレームワークを利用するロールアップチェーンでユニオンを形成するという事例が増えてきました。OP-Stackを基盤としたロールアップチェーン群である「Superchain」は、特に注目を集めるユニオンです。このエコシステムは、OptimismやBase、World Chain、Manta Networkといった主要プロジェクトを中心に、企業や新興プロジェクトの注目を集めています。また、KrakenやSonyといった大手企業が独自ロールアップをSuperchain上に展開するなど、その成長は注目に値します。

Superchainは、エコシステムの規模や現在稼働中のアプリケーション数、オンチェーンデータの成長、さらにはガバナンスの進化といった多様な側面を持ち、語るべきトピックが数多くあります。しかし、本記事では、これらの多面的な特徴の中から特に技術的な側面に焦点を当て、相互運用性やファイナリティに関する課題を掘り下げていきます。

1. Superchainの概要

本題に入る前に、「Superchain」とその基盤となる技術について詳しくおさらいしてみましょう。

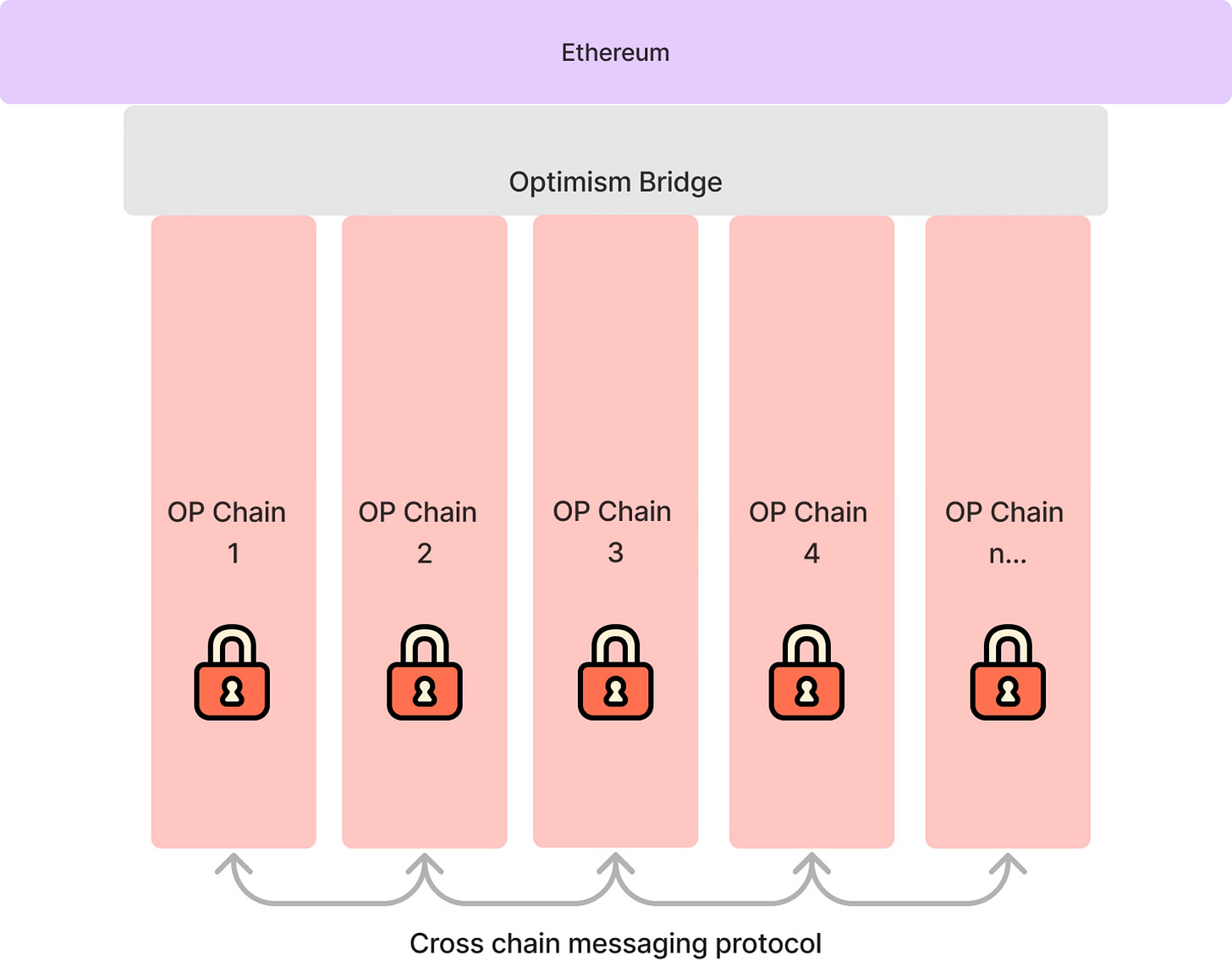

Superchainは、Optimismが提供する開発フレームワーク「OP-Stack」を基盤に構築された、相互運用可能なロールアップの集合体です。従来の単一ブロックチェーンに依存するモデルとは異なり、Superchainは複数のロールアップチェーンが緊密に連携し、あたかも一つの巨大なチェーンとして機能することを目指しています。このモデルは、スケーラビリティと相互運用性を両立し、新しいweb3エコシステムの基盤を築くために設計されています。

1-1.OP-Stackとは?

Superchainの核となる技術がOP-Stackです。OP-Stackは、ロールアップチェーンを簡単に構築するための標準化されたモジュール群を提供します。このフレームワークにより、開発者は独自のチェーンを迅速かつ効率的に作成しつつ、Optimismエコシステムとの互換性を維持することが可能です。Base(Coinbaseが構築したロールアップチェーン)やWorld Chain、Manta Networkといった主要プロジェクトが、OP-Stackを採用しており、独立したロールアップではあるもののSuperchainとして連携をしており、一つの巨大なえこシステムを形成しています。

1-2.Superchainの目的

Superchainの最大の目標は、相互運用性を高めることにあります。従来のブロックチェーンエコシステムでは、チェーンごとに独立したデータや資産が管理されており、チェーン間のやり取りはブリッジを介して行われます。しかし、これにはセキュリティリスクや速度の遅さなどの課題が伴います。Superchainでは、複数のロールアップチェーンが統一の技術基盤を共有し、統一されたルールの上で運用されるため異なるチェーン間でのメッセージ共有や資産移動が安全に行える仕組みが整備されています。

2.ファイナリティの仕組み

2-1ファイナリティとは何か?

ファイナリティ(finality)は、ブロックチェーン上でトランザクションが「確定」し、改変不可能になる状態を指します。この確定性により、特定のブロックがチェーンに不可逆的に組み込まれ、含まれるトランザクションが信頼できる記録として認識されます。Ethereumでは通常12〜15分でファイナリティが達成されますが、ネットワークの混雑やその他の要因で遅れることもあります。ファイナリティはブロックチェーン全体の信頼性とセキュリティを支える重要な要素です。

2-2.ロールアップチェーンにおけるファイナリティ

ご存知の方も多いと思いますが、ロールアップチェーンはファイナリティが行われません。その役割はEthereumが担っています。ロールアップチェーンでは、あくまでトランザクションの処理だけを行い、その結果をEthereumメインネットに送信することで最終的なコンセンサスとデータ保存を委ねています。この仕組みにより、ロールアップチェーン自体ではファイナリティを達成せず、「仮確定」の状態にとどまります。

Optimismの仕組みでは、トランザクションを仮に承認した後、Fault Proofという検証プロセスを経て、不正がないことを確認します。この検証にはチャレンジ期間(通常7日間)が設けられており、期間中に不正が発見されれば、仮確定状態のトランザクションは取り消され、再編成が行われます。一方、チャレンジ期間中に問題が指摘されなければ、Ethereumメインネットでファイナリティが達成され、トランザクションが正式に確定します。

2-3.クロスチェーン通信の非同期性は何が問題なのか

ロールアップチェーンのファイナリティが未確定の間は、Superchainのような相互運用性を持つエコシステムにおいて特有の課題を生み出します。Fault Proofは再編成リスクを軽減しますが、各ロールアップはファイナリティを待つ時間が必要になるため、クロスチェーン通信は非同期的に行われることになります。

では、このSuperchainの非同期性は何が問題なのでしょうか?

ほとんどのケースは表面的には即時反映されるよう工夫されているため、一見なんの問題も無いようにユーザーから見えるでしょう。しかし実際のところ、裏ではあくまで一旦楽観的にAチェーンとBチェーンのデータの整合性を合わせて、差異が出たら後から辻褄合わせをしているに過ぎません。このような方法は、ブロックの再編成によるチェーン間のデータ整合性リスクを完全に排除するものではないのです。

たとえば、複雑なクロスチェーントランザクションや、システム障害が発生した場合には、複数のロールアップチェーンがその時点でのデータの整合性が正確に取れているわけではないので、状態の修正に時間がかかる可能性があります。これはSuperchain全体の大規模障害を引き起こしかねない構造上のリスクです。

また、将来的にSuperchain内のロールアップ数やユースケースが増加するほど、複雑性が増しそのリスクは増大します。このような背景から、ファイナリティの効率化やクロスチェーン通信の非同期性は、Superchainの成長戦略にとって重要な技術的課題であると言えるのです。

3.ファイナリティの再編成リスクを理解する

ここまでの説明で、Ethereumとロールアップのファイナリティのリスクについて理解していただきました。ここでは「再編成リスク」についてもう少し深掘りして理解を深めていきましょう。

3-1.ファイナリティの再編成リスクとは?

ファイナリティの再編成とは、Ethereumメインネットで何かしらの理由でロールアップファイナリティが失敗してしまい、再度新しいブロックを生成して過去のブロックに取って代わることで、ロールアップチェーンのトランザクションに矛盾が生じる現象を指します。

具体的には、以下のプロセスでリスクが発生します。

送信元チェーンからEthereumメインネットにロールアップ:トランザクションが送信元ロールアップチェーンで処理された後にバッチという塊にまとめられます。一定時間ごとにバッチはEthereumに巻き上げられます。

Fault Proof(7日間のチャレンジ期間):Optimismで作成されたロールアップチェーンはFault Proofというロールアップ検証方法を採用しています。(OP Stackで作成されたロールアップチェーンも実装が可能)Fault Proofでは、いったんすべてのトランザクションをメインネットに刻みます。トランザクションが刻まれてから7日間はチャレンジ期間というものが設けられます。チャレンジ期間中には、疑わしいトランザクションを告発し、取引の正真性を検証することができます。告発された取引を検証し、不正だと発覚した場合はそのトランザクションは無効化され、ロールアップは再編成されてファイナリティに至ります。

整合性の破綻:ロールアップデータの再編成が発生すると、メインネットで確定されたトランザクションが送信元チェーンと整合性を失ってしまいます。この状態で、例えば送信元チェーンが別のロールアップチェーンとデータを共有するなどして相互運用が複雑化すると、その分バグの可能性が高まります。万が一、何かのきっかけでエコシステム全体のデータが不正確または無効な状態となるとSuperchain全体にその影響が派生する可能性があります。

3-2.Superchainの目指す相互運用性への影響

Superchainは、異なるロールアップチェーン間での資産やデータのシームレスなやり取りを実現する相互運用性を目指しています。しかし、ファイナリティがうまく達成されず再編成してしまった場合は、これを実現する上で一定のリスクを生み出します。この課題は主にSuperchain内でのクロスチェーンブリッジとメッセージングパッシングの仕組みに現れています。

クロスチェーンブリッジと非同期性

クロスチェーンブリッジは、異なるブロックチェーン間でデータや資産を移動させるための重要なインフラです。Superchainにおけるブリッジは、送信元チェーンで生成されたトランザクションデータを受信先チェーンに伝えることで機能します。このプロセスでは、以下のような手順が含まれます。

送信元チェーンでのトランザクション生成:トランザクションが送信元チェーンで処理され、その結果がブリッジによって取得されます。このデータは送信元チェーンの状態ルートやブロックハッシュに基づいています。

メッセージの転送:ブリッジは、送信元チェーンから受信先チェーンにメッセージを転送します。このメッセージには、トランザクションの結果や状態変更に関する情報が含まれます。

受信先チェーンでのデータ適用の保留:表面上はアカウントがデータを即時反映したとしても、裏では再編成リスクに備えるため、送信元チェーンのトランザクションが完全に確定(ファイナリティ達成)するまでは、受信先チェーンではデータの状態変更が保留されてます。

このように、データの状態変更がファイナリティの達成を待つ仕組みになっているため、送信元チェーンでの再編成リスクを回避できますが、その一方でデータは非同期での共有状態になっています。

メッセージングパッシングと整合性の課題

メッセージングパッシングは、クロスチェーンブリッジの基盤となる仕組みであり、異なるチェーン間でデータや命令を伝達する役割を果たします。この仕組みでは、送信元チェーンがアウトボックスに記録したメッセージを、受信先チェーンのインボックスが受け取り、それに基づいてトランザクションを処理します。

ただし、再編成リスクを考慮し、送信元チェーンでのファイナリティが確認されるまでメッセージの内容は実行されません。この保留期間は、メッセージの正当性を保証する上で必要ですがSuperchainの非同期的な相互運用性の課題を引き起こしています。

Superchainは、現在多くのロールアッププロジェクトや企業に採用されており、相互運用性の重要なプラットフォームとして機能しています。将来的に、ロールアップ数の増加や高度なユースケースの登場に伴い、このような技術的リスクが徐々に顕在化する可能性があります。

4. 検討が進められている改善策

Superchainで直面する課題については、すでにエコシステム全体でも認識がされており、改善策の議論が進められているようです。相互運用性の強化や再編成リスクの低減、トランザクションの効率化に向けて、さまざまな技術が提案され、具体的な実装に向けた取り組みが行われています。ここではその代表的な改善策をご紹介します。

4-1. Standard Rollup

Standard Rollupは、Optimistic Rollupを基盤に設計された新しい手法で、Superchain内での相互運用性とデータ整合性を強化することを目的としています。この規格では、複数のロールアップチェーン間で統一されたルールに基づき、データの共有やトランザクションの順序性を保証します。

現行のOptimistic Rollupが抱える再編成リスクやクロスチェーン通信の非同期性といった課題に対応するため、Fault Proofを活用した検証メカニズムを強化し、再編成が起きてもエコシステム全体で矛盾が発生しないよう整合性を保つ仕組みが導入されています。Standard Rollupは、Superchain全体の信頼性と効率性を向上させる基盤となる改善案です。

(参考:https://gov.optimism.io/t/season-6-standard-rollup-charter-ratification/8135)

4-2. ZK Fault Proof

BNB Chainの提案する「ZK Fault Proof for OP Stack」は、ゼロ知識証明(ZKP)を活用して既存のFault Proof システムを効率化するアイデアです。従来の検証プロセスをZKPで置き換え、チャレンジ期間を現在の7日間から12時間程度に短縮することを目指します。この提案は、ガス代削減や検証妨害リスクの軽減に寄与し、クロスチェーン通信をより迅速かつ安全にする可能性があります。

実現のハードルは、ZKP生成の計算コストや証明速度の向上、専用回路(カスタムサーキット)の設計難易度にあります。特に高性能なzkEVMなどを基盤とする技術は、設計・実装に膨大なリソースが必要で、既存のEthereumネットワークとの統合も課題です。

(参考:https://gov.optimism.io/t/zk-fault-proof-for-op-stack/8648)

4-3. zk-Proof に基づくProof-of-Execution

zk-Proof(ゼロ知識証明)は、送信元チェーンの状態を正確かつ迅速に証明し、受信先チェーンでその結果を適用するプロセスを簡素化することを目的としています。これにより、再編成リスクを抑えることができます。

しかし、現時点ではこの技術にも次のような課題があります。zk-Proofの生成には高い計算能力が必要であり、今度はコストの問題が浮上してきます。特に複雑なトランザクションほど証明生成が複雑になるため、ガス代の高騰やネットワーク全体の遅延が発生します。また、Superchain全体でProof-of-Executionを運用するには、Superchainの各ロールアップチェーンで実装が必要です。この実装コストやエコシステム全体の整合性を維持するための課題は依然として解決が難しい状況です。

(参考:https://4pillars.io/en/articles/superchain-interop-research)

4-4.Shared Validity Sequencing (SVS)

Shared Validity Sequencing(SVS)は、異なるチェーン間でトランザクションの順序を共有し、一貫性を持たせる仕組みで「共有シーケンサー」とも言われます。これにより、トランザクションの整合性を保ちながらクロスチェーン通信を効率的に行うことが可能になります。しかし、この仕組みを実現するには、高度な通信プロトコルとセキュリティ対策が必要で現在は具体的な実装予定は未定です。またそれをどのように効率的に実現するかを決めなければいけません。これにはエコシステム全体の協力体制が必要です。

(参考https://www.umbraresearch.xyz/writings/shared-validity-sequencing)

5. 総括:Superchainエコシステムの今後の展望

Superchainが持続可能なエコシステムとして成長するためには、相互運用性の非同期性やファイナリティの再編成リスクといった技術的な課題が存在しますが、これらを改善することはSuperchainエコシステムの安全性とユーザー体験を向上させる鍵となります。Standard Rollupやゼロ知識証明を活用した改善策は、相互運用性の非同期性を軽減し、チェーン間のトランザクションをより一貫性のある形で処理できる可能性を秘めています。しかし、これらの技術はまだ成熟段階には至っておらず、継続的な研究開発が不可欠です。

技術的な進展に加えて、Superchainが持続可能なエコシステムとして成長するためには、運営やコミュニティの協力が欠かせません。まず、技術的な要件が整ったとしても、それをエコシステム全体で統一されたビジョンのもとで実現する必要があります。これは、独立した各ロールアップチェーンにおいて新しい技術を採用し、一貫した方向性を共有することを意味します。しかし、エコシステムが大きくなるほど、足並みを揃えるハードルが高くなるのが現実です。

この点では、Cosmos Hubの経験から学べる教訓があるように思えます。Cosmos Hubでは、エコシステム全体の統率を取るために多くの課題に直面してきました。同様に、Superchainでもエコシステムの規模が拡大するにつれて、各ロールアップチェーンの独自性と全体の調和をどう維持するかが重要なテーマとなるでしょう。この調和を実現するためには、OP Labsのリーダーシップが不可欠です。技術面でのイノベーションを推進しつつ、全体の統一感を保ちながら各ロールアップチェーンと協力していく必要があるのではないかと考えています。

最終的に、Superchainが目指すのは相互運用性と経済的持続可能性を兼ね備えた包括的なエコシステムです。この目標を達成するためには、技術的な課題の克服だけでなく、エコシステム全体のビジョンを共有し、それを実現するための文化と運営体制を構築する努力が不可欠です。独立したロールアップチェーンが統一されたビジョンのもとで連携し、技術とコミュニティが共に発展することで、Superchainは真に持続可能なユニオンを築く鍵になるはずです。

«関連 / おすすめリサーチ»

Contributor:くりぷとくりぷと

クリプトベンチャーで働きながら、趣味でリサーチをしている者です。2017年からクリプト投資を始め、2022年ごろからリサーチャーとして記事執筆を開始。最近はSuiコミュニティに属しており、様々な活動を通して日本でのSuiの認知拡大に努めています。

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

🗓️イベント情報

About us:🇯🇵🇺🇸🇰🇷🇨🇳🇪🇸の5ヶ国語で展開されるweb3ニュースレターの日本語版。「1日5分でweb3をより深く学ぶ」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや研修なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら