おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今週のお昼は「ステーブルコインを理解するための金融基礎知識」と題した連載をお届けします。お昼にサクッと読めるような文章量にしていますので、ぜひご覧ください!

前日の要約

昨日はクレジットカードネットワークの流れと加盟店手数料の構造を解説しました。中央集権型の仕組みが故にユーザー保護が手厚い一方、加盟店の負担や入金サイクルに課題があること、そしてステーブルコインとは「手数料構造」「可逆性」の点で大きく異なることが分かりました。

本日の導入

本日は、日常生活でますます欠かせない存在となった電子マネーやモバイル決済を取り上げます。SuicaやEdyなどの交通系・プリペイド型電子マネーから、PayPalやWeChat Payのようなウォレットサービスまで、さまざまな形で普及しています。

スマホだけで瞬時に支払いが完了する利便性は魅力的ですが、その裏では中央管理リスクや国際送金の制約などの課題もあります。ステーブルコインやweb3が提唱する「分散型」とは何が違うのか、じっくり見ていきましょう。

電子マネーの基本形態

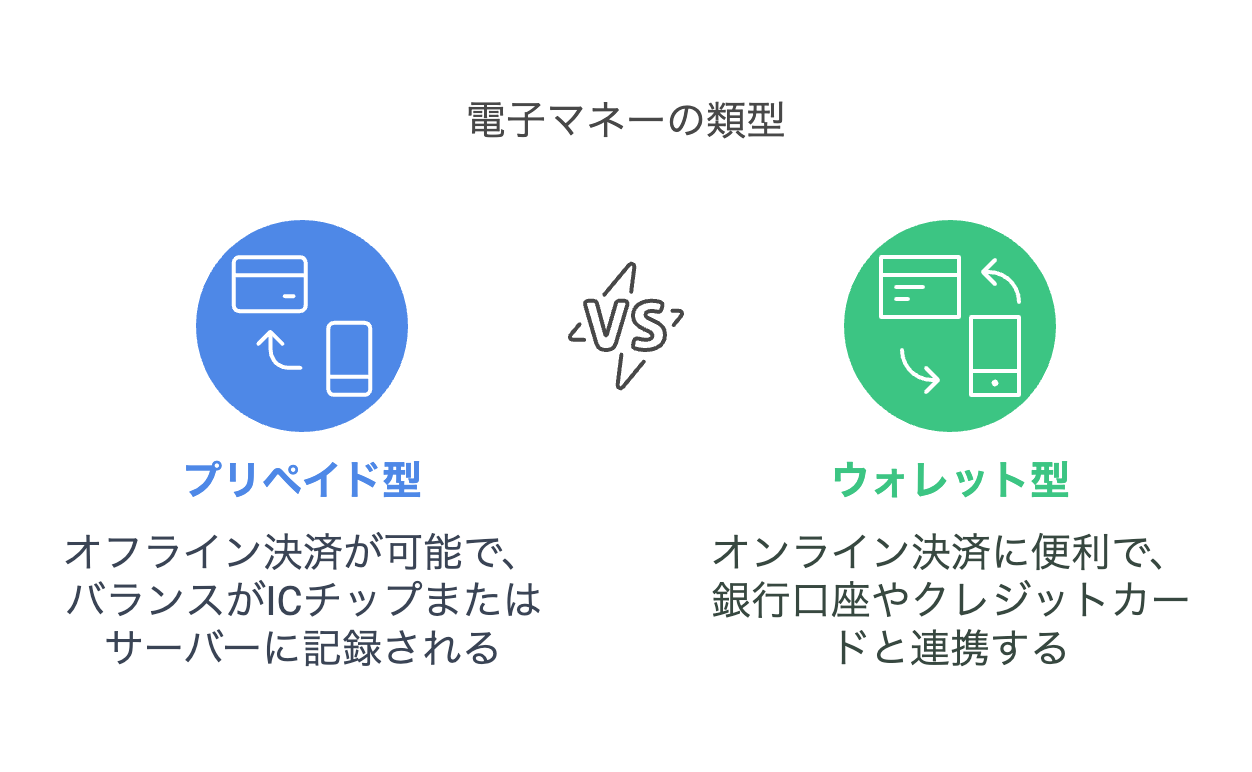

プリペイド型とウォレット型

プリペイド型(交通系など)

Suica, PASMO, Edyなど、カードやスマホにチャージして使う。

残高情報がICチップやサーバーに記録され、オフライン環境でも決済可能なケースもある(交通改札など)。

ウォレット型(PayPal, WeChat Payなど)

ユーザー名義のアカウントを作成し、クレカや銀行口座と連携して残高を管理。

基本的にオンラインで決済情報をやり取りし、モバイルアプリで完結する。

企業が中央管理する仕組み

電子マネーはいずれも運営企業が発行し、管理サーバーで残高をコントロールする集中管理型です。ユーザーは企業を信用してデジタル「残高」を預け、企業が認める範囲で決済や送金を行います。

そのため、運営企業のシステム障害が起こると、一気に数百万〜数千万人のユーザーが支払いできなくなるリスクがあります。ブロックチェーンのように分散化されていないため、ある意味「単一障害点」が存在するのです。