【Shibuya】NFTホルダーの投票によってエンディングが変わる?分散型のアニメスタジオを作る実験プロジェクト

「Shibuya(渋谷)」は、ユーザーが参加し、資金を提供し、結果を決定し、長尺のビデオコンテンツの所有者になることを可能にするweb3 ビデオ プラットフォームです。

おはようございます。

web3リサーチャーの三井です。

今日は「Shibuya」というプロジェクトについてリサーチしました。

«目次»

1、Shibuya とは?

- 概要

- White Rabbit

- ファウンダー

- 変遷

2、仮説検証しながらNFTプロジェクトを作る

Shibuya とは?

「Shibuya(渋谷)」は、ユーザーが参加し、資金を提供し、結果を決定し、長尺のビデオコンテンツの所有者になることを可能にするweb3 ビデオ プラットフォームです。

ファウンダーは別の言葉で「長い形式のコンテンツを無料で視聴できるが、ブロックチェーン上で収益化して、視聴者がクリエイティブプロセスに参加し、所有権を共有できるWeb 3実験」とも言っていました。

■概要

Shibuyaは長編アニメを制作するプロジェクト。

制作プロセスに参加できるNFTを「Producer Pass」と呼び、その販売で資金調達を行い、コンテンツを制作する。

Producer Passホルダーは、エピソード毎に発行され、それぞれのエピソードの最後に現れる2択への投票権が得られる。投票で決定された方向へ進み、エンディングが変わる。

Producer Passをステーキングすることで投票ができる仕組みになっているが、その際に独自トークン「$WRAB」をゲットできる。

「$WRAB」は、作成された動画コンテンツの部分的な所有権となる。(動画は作成後にNFTに変換され、$WRABがガバナンストークンとして機能するDAOが保有する)

「Producer Passの販売」→「資金調達・制作」→「ホルダーによるエンディング選択」→「コンテンツ完成」→「$WRAB配布」→「コンテンツを$WRABホルダーで分割所有」→「次回エピソードのProducer Passの販売」→繰り返す。

このフローでそれぞれのエピソードを制作していくというweb3時代の制作スタジオを構築しているプロジェクトです。

なので「Producer Pass」はあくまで参加権であり、投票に使った後は、制作プロセスに携わったという証明として残り続けます。(クレジットにウォレットアドレスが掲載されます。)

最初の「Producer Pass」は2022年3月に5,000個販売され、価格はそれぞれ0.08 ETHでした。販売後1時間も経たないうちに完売しました。

https://opensea.io/collection/white-rabbit-producer-pass

■White Rabbit

■ファウンダー

ファウンダーはNFT アーティストのPplpleasrです。

Pplpleasrは、NFTアートを集めることを目的とした「PleasrDAO」のファウンダーでもあります。PleasrDAOは世界で最も有名なコレクションDAOの一つです。

元々好きだった長編アニメ(ジブリやディズニーなど)を自分でも作りたいと思っていたが、あまりにも予算がかかりすぎる現実を知って諦めていた。

web3を勉強していく中で、新しい方法で制作スタジオを作れるのではないかと思い、始めることにした。

Shibuyaの名前は「日本で有名な交通量の多い横断歩道へのオマージュ」として付けられました。Shibuyaプロジェクトに「文化とアイデアが 1 つの折衷的で刺激的な場所で出会う」という意味を込めたとのことです。

■変遷

2022年2月:イーサリアムのカンファレンスで構想を発表

2022年3月:第一弾「Producer Pass」販売、23分で完売、チャプター2の制作開始

2022年12月:シードで7億円の資金調達を発表(a16zが主導し、パリスヒルトンや伊藤穰一も参加した)

以上、Sibuyaの概要でした!詳細は公式ブログをご覧ください!

仮説検証しながらNFTプロジェクトを作る

とても面白いプロジェクトでした。個人的には「Shibuya」の名前を冠したプロジェクトが日本発ではない所は残念ですが、まあ仕方ないなとは思います。日本アニメや文化はとても人気ですが、やはりそれをビジネス化して、ブランドとして世界に出していくことが日本人は苦手なようです。

“ここ”がなぜなのかはきっと、海外から日本を見ないとわからない気がします。外に出ない国民性なので客観視ができずに、自分達が持つ圧倒的な資産に気づいていないのだと思います。そんな想いもあり、僕は2023年にはなるべく多くの国を回りながら現地リサーチ記事も作っていきたいなと思っています。

という話は置いておいて。

僕がこのプロジェクトで一番衝撃を受けたのは「仮説検証しながら作っていた」ことにあります。

その記載がされているのが「ホワイトペーパー v2」と題されたブログにあります。

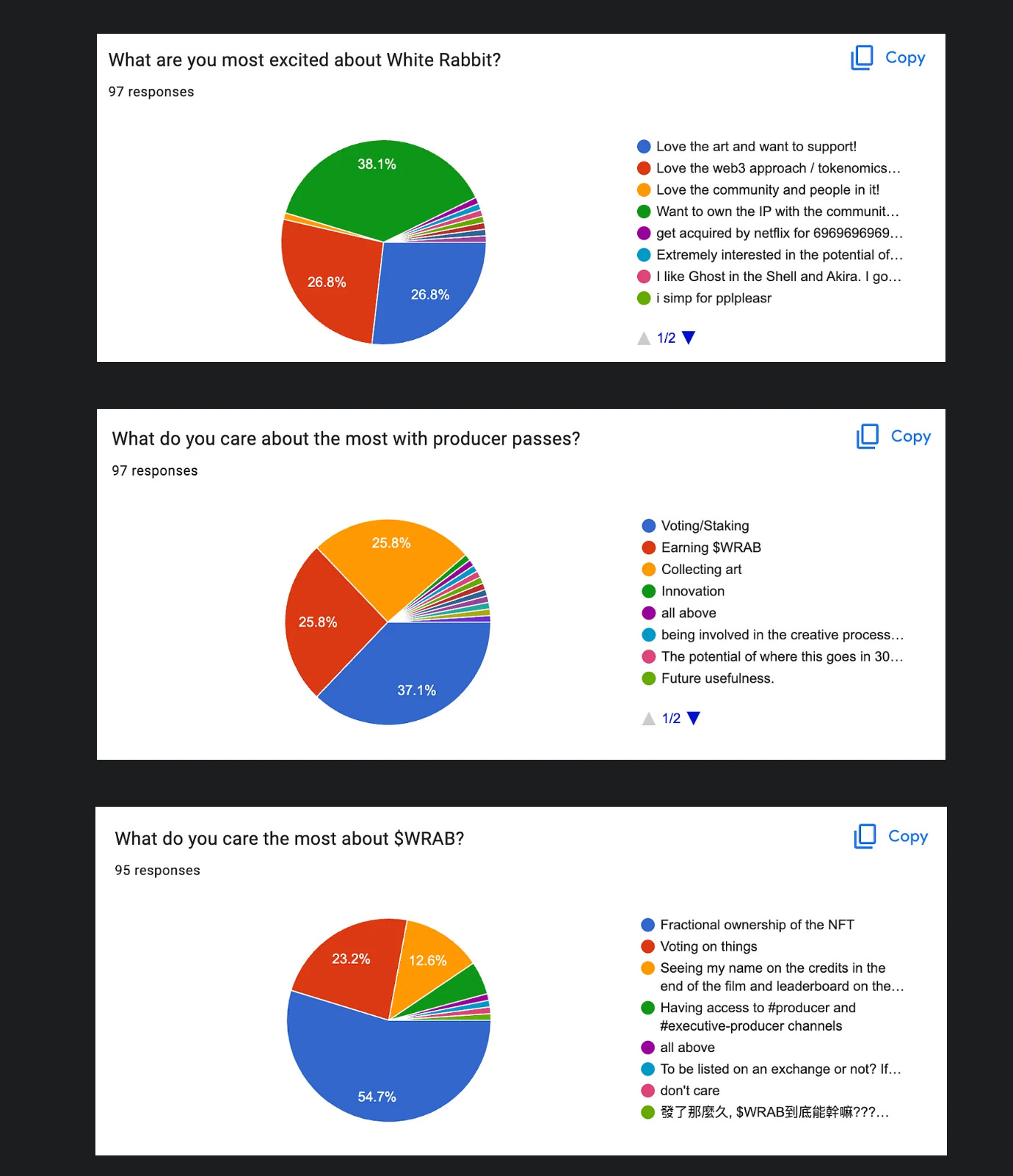

「半年くらい運営してみたけど、NFTホルダーの皆さんこれどうだった?不満とか改善点ある?良かったことは?」をちゃんとヒアリングして、「良かったこと」と「改善すること」をきっちり言語化して、仕組みを変えていました。

詳細の学びや改善点は元記事を読んでいただきたいのですが、ユーザーからのフィードバックを元に「Producer Pass(NFT)と$WRAB(トークン)の位置付けや役割を変更」していました。複雑でわかりづらいとい指摘が多かったので、単純明快な位置付けに変更したわけです。

個人的に「NFTプロジェクト(Dappsもチェーンも)って、最初にホワイトペーパー発表するけど、やっていく中でわかること多いから、軌道修正するの大変じゃね?」と感じていました。

どんな優秀な人がファウンダーでめちゃくちゃ考え込んだとしても、やってみないとわからない事の方が多いです。スタートアップもそうですけど、基本は仮説検証なんです。この文化を持ち込みづらいことがweb3業界の大きな欠点だと感じていました。

事実、僕は今までに100以上のNFTプロジェクトをリサーチしてきましたが、「ホワイトペーパー ver.2」を出しているプロジェクトはなかったです。もちろん、僕が見つけられなかっただけの可能性もありますし、ホワイトペーパーという名前で発表してない修正は多々あると思いますが。

プロジェクトの設計書となっているホワイトペーパーをちゃんと学びと改善点とユーザーからの声を明記しながら更新している点が、ビジネスの世界では基本ですがNFTの世界ではまだあまりなかった手法だと感じました。

そう考えると、おそらくNFTプロジェクトに大切なのは「誠実性」と「透明性」であり、途中で変更することは悪ではないのだと思います。しっかりとコミュニケーションを取って、全てを透明にして変更を伝えたらコミュニティはきっと受け入れてくれます。というか、それこそが共創関係ですよね。

最初にファウンダーが作った戦略を眺めるだけではなく、時に意見し戦略すら修正される方が共創関係です。

考えたら当たり前のことですが、NFTプロジェクトを運営する上で大きな学びとなったリサーチでした!!

■参考/画像引用先

Shibuya

・Linktree:https://linktr.ee/shibuyaxyz

・Twitter:https://mobile.twitter.com/shibuyaxyz

(※リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。)

以上、面白いなと思った方はSNS等でシェアいただけると非常に励みになります!

ご覧いただきありがとうございました!

mitsui @web3リサーチャー

Twitterでもweb3に関する情報(プロジェクト・ニュース・単語の解説、プロジェクトオーナーへのインタビュー記事、リサーチからの学びや考察記事)を毎日発信中!