【Raise】ブロックチェーンでギフトカード市場を再定義するプロジェクト / 8年の運営と累計70億ドル超の実績をもとにブロックチェーンに参入 / @RaiseApp

8年の運営と累計70億ドル超の実績をもとにブロックチェーンに参入

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Raise」についてリサーチしました。

🟩Raiseとは?

⛓️ブロックチェーンを使う理由

💬全てがブロックチェーン上で取引できる時代へ

🧵TL;DR

2013年創業のRaiseは、未使用ギフトカードの売買マーケットプレイスとしてスタートし、累計70億ドル超の取引を処理する規模に成長

2010–2017年でシリーズA~C合わせ約1億ドルを調達、モバイル即時発行・決済機能強化やB2Bソリューション導入で評価額10億ドル規模に到達

2021年以降、創業者復帰&Polkadot提携を機にweb3構想を本格始動し、2024年からWalletConnect統合による複数通貨決済を実験

2025年2月、Haun Venturesらから6,300万ドル調達し「プログラム可能な小売通貨」スマートカード発行などフルオンチェーン化フェーズへ移行中

🟩Raiseとは?

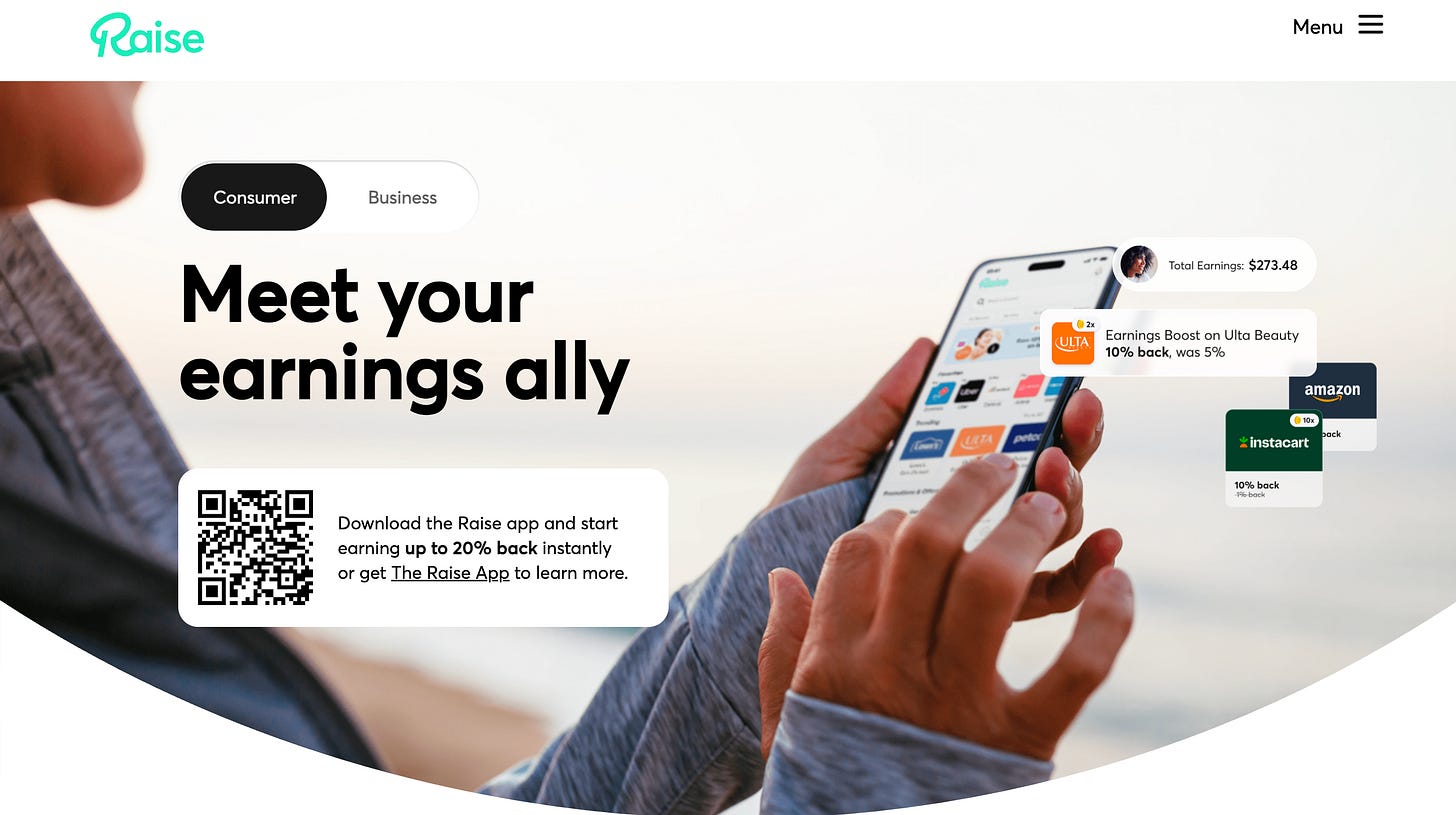

「Raise」は、米国発のデジタルギフトカードとロイヤルティプラットフォームで、2013年にジョージ・ブーシス氏によって創業されました。

もともとは使わないギフトカードをユーザー同士が売買できるオンラインマーケットプレイスとして出発し、累計70億ドル規模のギフトカード取引を処理するまでに成長しました。現在Raiseは、本来バラバラなギフトカードやポイントをブロックチェーン上に統合し、“プログラム可能な小売通貨”へと再発明することをビジョンに掲げています。

ファウンダーのブーシス氏は「これは一時的な流行への対応ではなく、何年も投資・研究・インフラ構築を重ねて実現したオンチェーンの小売通貨だ」と語っており、ギフトカード業界(2030年に世界2.3兆ドル規模と予測)の変革に長期的視点で挑んでいます。

◼️変遷

その変遷を整理します。

2010–2013年:設立

2010年:ブーシス氏らがCouponTradeを創業、クーポン/ギフトカードの売買プラットフォームを試験的に運営。

2013年:Raise.comとして正式にサービス立ち上げ、シリーズAで1,810万ドル調達。オンライン/モバイルアプリでのギフトカード即時取引を提供開始。

2014–2017年:成長と大型調達

2015年:シリーズBで5,600万ドル、2017年にシリーズCで6,000万ドルを調達し、累計1億ドル超の資金を獲得。

2015–2016年:Tastebud Technologies、Slideなどの買収でモバイル決済機能を強化し、取扱ブランド・ユーザー基盤を拡大。2016年には企業評価額約10億ドルと報じられました。

2018–2020年:事業再編とB2B展開

2018年:詐欺対策強化のため不正検知プラットフォーム「rZero」を自社開発。

2018年末:Groupon出身のJay Klauminzer氏を新CEOに迎え、マーケットプレイスに加え企業向けギフトカード・ロイヤリティソリューション(B2B)を開始。

2021–2023年:web3構想の準備

2021年:創業者ブーシス氏がCEOに復帰し、Polkadotとの技術提携やオンチェーン化構想を社内で本格始動。

2022年:非公開テストで暗号資産決済機能を実証。2023年には「Retail Alliance Foundation」設立準備を進め、財団を通じた業界標準化へ布石を打ちました。

2024年以降:ブロックチェーン展開

2024年7月:Parity Technologies(Polkadot開発元)と提携し、Polkadot公式ウォレットへの決済API提供を発表。

2024年8月:WalletConnect統合でUSDC/ETH/DOT/BTC/SOLなど複数通貨でのギフトカード購入・決済を開始。

2025年2月:Haun Ventures主導で6,300万ドルを調達し、スマートコントラクトによる「スマートカード」発行などフルオンチェーン化フェーズへ突入。

変遷を整理すると、創業から約8年間(2013–2021年)は伝統的なマーケットプレイスとして成長し、2021年以降に段階的にブロックチェーン導入を準備し、2024年からweb3対応を始動させました。

そして、2025年に6,300万ドルを調達し、今後本格的に「ギフトカードをプログラム可能な小売通貨へ変革する」オンチェーン戦略を展開中です。

⛓️ブロックチェーンを使う理由

Raiseがブロックチェーンを導入した理由と背景、導入の意義、およびその構想をまとめます。

◼️導入の理由と背景

🔸詐欺被害の深刻化

従来のギフトカード業界では、盗難カードの転売やコードの複製といった詐欺が横行しており、年間数億ドル規模の損失が発生していました。Raiseはこれに対応すべく、長年にわたりオフチェーンで不正検知システム(rZero)を開発・運用してきましたが、根本的解決には至っていませんでした。

🔸市場規模とレガシーシステムの限界

ギフトカード市場は2030年に世界2.3兆ドル規模に達すると予測される成熟市場でありながら、システムは多数の小売企業が個別に管理するレガシープラットフォームの寄せ集めに過ぎず、相互運用性・透明性・効率性に著しい課題がありました。

🔸技術と規制の成熟

2015年頃に一度ブロックチェーン導入を検討したものの、当時はスケーラビリティや規制対応の障壁が大きく、実装を見送りました。しかし2024年時点で「技術の成熟」と「主要国で決済・プリペイド規制が整備された」ことで、オンチェーン化の土壌が整ったと判断しました。

◼️ブロックチェーン導入の意義

🔸不正防止・セキュリティ強化

取引履歴を分散台帳に記録することで、コードの重複使用や改ざんを技術的に不可能にし、不正送金や二重利用をリアルタイムに検出・阻止できます。

🔸透明性の向上

ギフトカード残高や取引履歴を誰でも検証可能にすることで、ユーザー・加盟店双方の信頼性を高め、「本当に使えるのか?」という不安を解消します。

🔸プログラム可能な通貨(スマートカード)

スマートコントラクトで利用条件(有効期限、店舗制限、キャッシュバック等)を柔軟に設定でき、動的プロモーションや自動化されたロイヤリティ施策が可能になります。

🔸相互運用性の実現

コンソーシアム型チェーンとパブリックチェーンのハイブリッド構造により、複数ブランド間で共通トークンとしてギフトカードを交換・譲渡できる、業界横断の“ユニバーサルギフトカード”基盤を目指しています。

🔸コスト削減と効率化

第三者仲介の手数料や運用コストを低減し、リアルタイム決済を実現。加盟店は法定通貨での清算を維持しつつ、裏側でステーブルコインによる即時エスクロー支払いを受けられます。

◼️具体的な導入内容

🔸独自チェーン(コンソーシアム型ネットワーク)

Raiseは小売各社や技術パートナーが運営に参加する「Retail Alliance Network」という独自チェーンを構築しています。Parity Technologies(Polkadot開発元)と提携していることもあり、主にSubstrate(Polkadot技術)ベースで開発されています。

このコンソーシアムチェーンを運営する「Retail Alliance Foundation」は非営利の財団を設立し、グローバル小売ブランドや技術パートナーを束ねることで、業界標準プロトコルとしてのブロックチェーンネットワークを共同運営しています。

将来的にはガバナンストークンを発行し、分散型ガバナンスを実現する計画です。

🔸Smart Cards プログラム

Raiseのブロックチェーン戦略の最初の要がこのSmart Cardsです。

Smart Cardsは、従来のプラスチックや紙のギフトカードを丸ごとブロックチェーン上のトークンとして再設計し、「プログラム可能な小売通貨」として再定義するものです。

発行企業、加盟店、消費者それぞれのニーズを一つのネットワークに集約し、仲介者や手動処理を排した自律的かつ透明性の高いギフトカード流通エコシステムを構築します。

これにより、ギフトカード市場(数兆ドル規模)のレガシーシステムを刷新し、詐欺防止やマーケティング施策の効果最大化、UX の向上など、あらゆる面で既存サービスをはるかにしのぐ価値を提供しようという構想です。

その仕組みは以下の通りです。

発行と裏付け

ギフトカードはまずブロックチェーン上で発行されるトークン(NFT もしくは類似の可変トークン)として生成され、発行時に法定通貨またはステーブルコイン(USDC など)がスマートコントラクトにエスクローされることで価値が 1:1 で裏付けられます。

所有権の移転と流通

ERC規格準拠の転送機能により、ユーザー間で安全かつ即時にギフトカードを譲渡・売買できます。すべての取引は分散台帳に記録され、不正な二重利用や改ざんを技術的に防ぎます。

利用時のリアルタイム承認

店舗やオンラインでの支払い時には、加盟店システムからスマートコントラクトの関数を呼び出し、残高照会・残高減算・利用履歴登録をワンステップで完了。利用条件(有効期限、利用可能店舗、利用時間帯など)はすべてコードに定義され、自動で検証されます。

API/ウォレット連携

REST や JSON-RPC を用いた統一 API 層を通じて、POSシステムや EC サイト、モバイルアプリがチェーンの詳細を気にせず呼び出し可能です。また、WalletConnect 経由で MetaMask や Coinbase Wallet、Polkadot Wallet とシームレスに連携します。

この仕組みによって、共通規格の上にギフトカードが存在する世界となり、不正の防止や支払いの自動化、また全てのプロセスの透明化を実現します。

まだ本リリースには至っていませんがパイロット版の実験は始まっており、小売事業者はAPIでこれらの機能の埋め込みができるようになる予定です。

パイロット版では、小売大手数社(例:A社、B社など)とクローズドなPoC契約を締結。まずは社内従業員やコア顧客グループに対し、スマートカードをトークンとして発行・配布し、提携店舗のPOSシステムとAPI連携し、スマートカードIDをスキャン→オンチェーン残高照会→残高減算の一連処理を実店舗で検証しています。

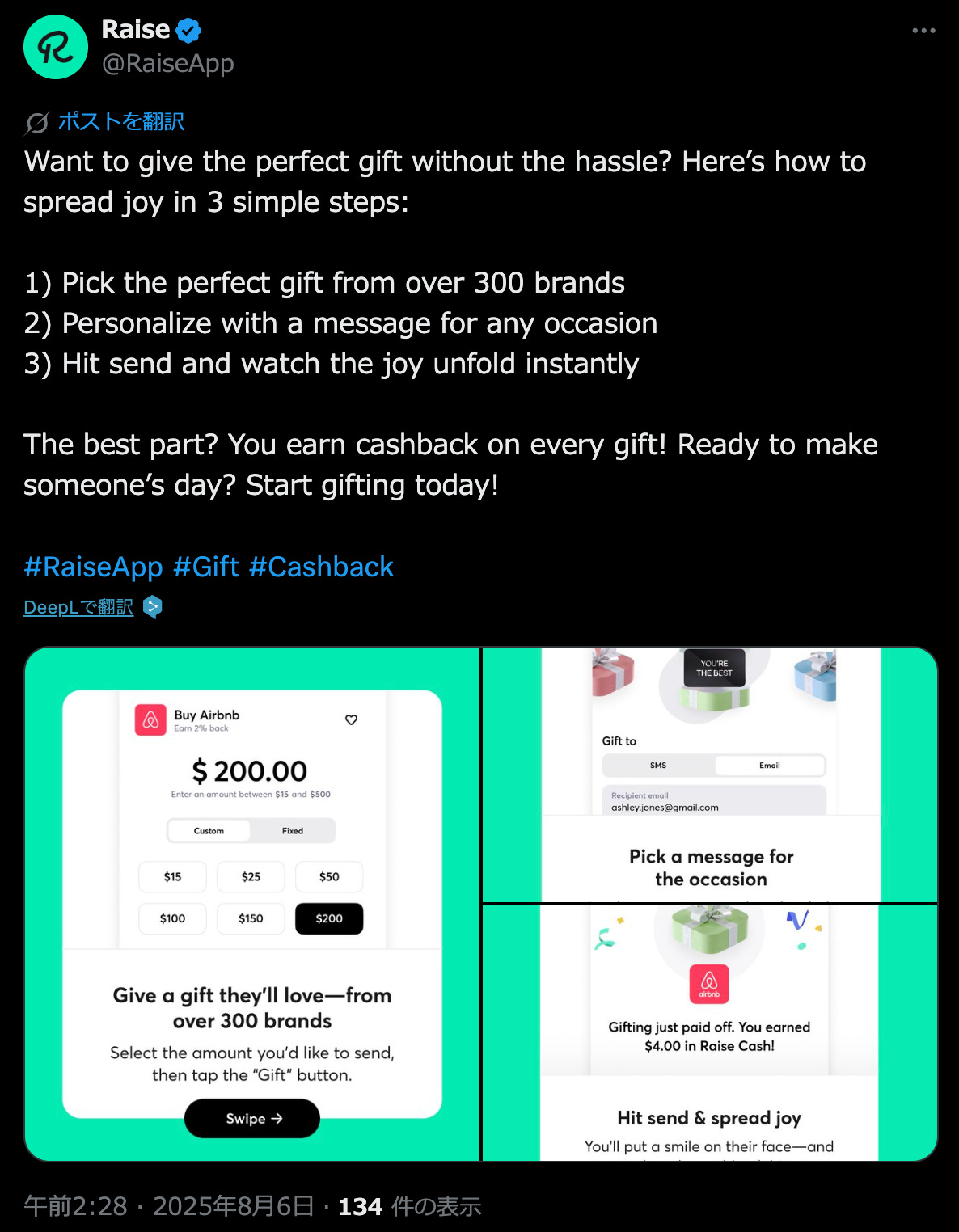

また直近ではギフトカードを送付できる機能にも力を入れており、これら全てをブロックチェーンネイティブで作り直す構想です。

💬全てがブロックチェーン上で取引できる時代へ

最後は総括と考察です。

8年の運営実績があり、著名ブランドとも連携、また営業黒字も達成している事業者が今後の事業戦略の核にブロックチェーンを据えていることに、ブロックチェーンの未来があると思います。

Stripeのようにこれまでもずっとやりたかったけど技術的または法律的に制約があり参入できなかった企業が昨年あたりから本格参入を進めています。特にアメリカは規制が友好的になり認められ始めたことがかなり大きそうです。

少し話は派生しますが、Coinbaseが”Everything Exchange”という構想を掲げ始めました。baseアプリであらゆるトークン(DEX統合)、永久先物、予測市場、株式など全てが取引できるようになる未来を想定しています。

個人的にこれはこの1年の間で全て実現すると思います。銀行預金からUSDCに変えて基本はAaveとかで安定運用し、さらなる運用となるトークン購入、ステーキング、レンディング、株式・債権・ETFなども全てオンチェーンで完結します。

さらに株式を担保にUSDCを借り入れて追加運用ができたり、トークンゲートで追加報酬にアクセスできるようになるなど、フルオンチェーンで全て取引できます。

ここの中でギフトカードもブロックチェーン上に存在する未来をRaiseをやろうとしていますし、これは遅かれ早かれすぐに実現すると思います。ユーザーが意識しなくても裏側がブロックチェーンネイティブで動いている未来です。

日本ではあまり実感できませんが、個人的な感覚だとそろそろインフラが整ってきたと思っており、ここ数年で一気にキャズムを超えてマスに広がっていくのではないかと思っています。そうなるとまた別の問題も生まれそうですけど、特に金融基盤がブロックチェーンに変わっていくのは楽しみですね。

以上、「Raise」のリサーチでした!

🔗参考リンク:HP / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

✨有料購読特典

月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。

週2本の限定記事の閲覧

月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)

木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)

1,500本以上の過去記事の閲覧

無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。

不定期のオフ会への参加

オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。

※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら