【Payy】ステーブルコインを中心にしたプライバシー重視のオンチェーン銀行 / 独自のZKロールアップチェーン「Payy Network」によってプライバシー保護された取引を提供 / @payy_link

普段使いの取引に匿名性を提供します。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Payy」についてリサーチしました。

🏦Payyとは?

🚩変遷と展望

💬ステーブルコインバンクの誕生

🧵TL;DR

PayyはUSDCを中心に据えたオンチェーン銀行で、自己管理型ウォレットと独自のZKロールアップチェーン「Payy Network」によってプライバシー保護された取引を提供します。

主要機能はリンク送金(エフェメラルウォレット経由)、手数料ゼロの送金、米国・アルゼンチンでの銀行オン/オフランプ、そしてVisaデビットカードによる決済です。

完全匿名ではなく、UTXO系譜追跡や「無罪の証明」によって規制要件に応えつつ、取引内容は秘匿する「コンプライアントなプライバシー」が特徴です。

🏦Payyとは?

「Payy」は、ステーブルコインを中心に据えたオンチェーンのバンキングプラットフォームです。

ユーザーが自身の資産を自己管理できるノンカストディアルウォレット機能がメインに存在し、送金等のトランザクションをプライバシー保護機能を備えた独自ブロックチェーン(Payy Network)上で動作するような設計になっています。

特にオンチェーンの取引履歴がすべて公開されてしまうという課題に対し、プライバシーを付与することで、給与支払いや業務委託費の支払い、ロイヤリティ分配、トレードファイナンスなど従来の金融領域でステーブルコインを活用する多様なユースケースを開拓することを目的としています。

では、その特徴を解説していきます。

◼️Payy Wallet

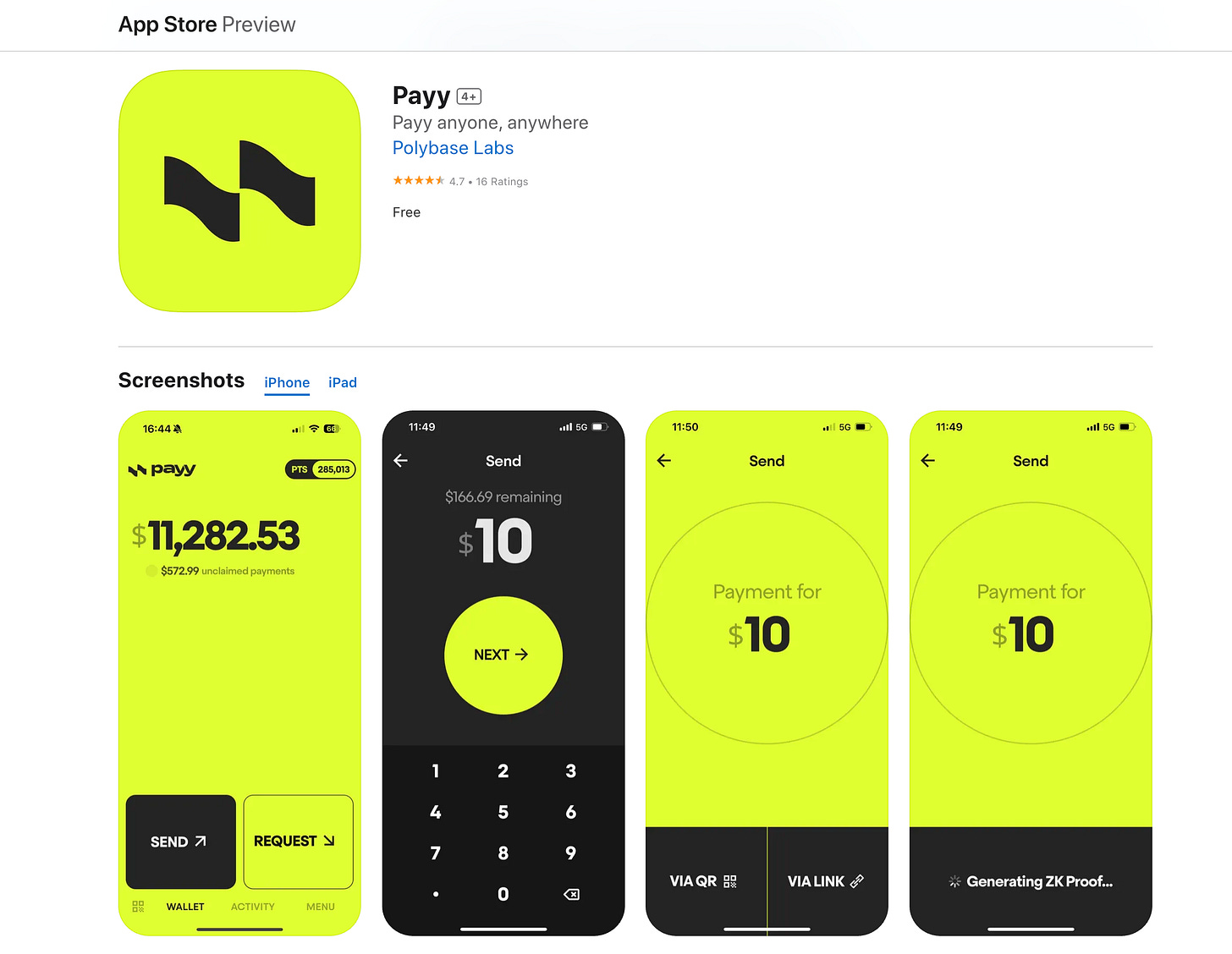

現在はIOSとAndoroidアプリが公開されており、アプリを利用する際のアカウント登録でノンカストディアルウォレットが生成されます。

大きな特徴は、ステーブルコインを軸に置いているオンチェーンバンキングプラットフォームということで、Payy Walletに保管される残高は基本的にUSDCで表されます。

USDCに限らず他チェーンの資産を送金すると、独自のPayy Networkというチェーン上のUSDCにブリッジされる仕組みになっています。

オン/オフランプ機能も搭載しており、ユーザーがPayy Wallet内で自分の銀行口座を接続し、直接入金/出金できます。2025年現在、銀行接続による入金は米国(USD)とアルゼンチン(ARS)で利用可能(米国はベータ版)となっており、例えば米国ユーザーはアプリ内でACH口座振替を用いてドルを送金し、その送金額相当のUSDCを即座にWallet残高として受け取ることができます。逆もまた然りです。

将来的に他の通貨建てステーブルコイン(例: ユーロ連動型など)のサポート拡大も示唆されていますが、2025年現在で利用可能な主な通貨は米ドルのステーブルコインです。

また、Payy上の全ての取引(送金・決済)はユーザーにとって手数料無料で行えます。これはPayyが独自チェーン上で取引を集約し、チェーンの運営主体がL1へのロールアップコストやブリッジ手数料を内部で処理・吸収していることで実現されています。

◼️Payy Network

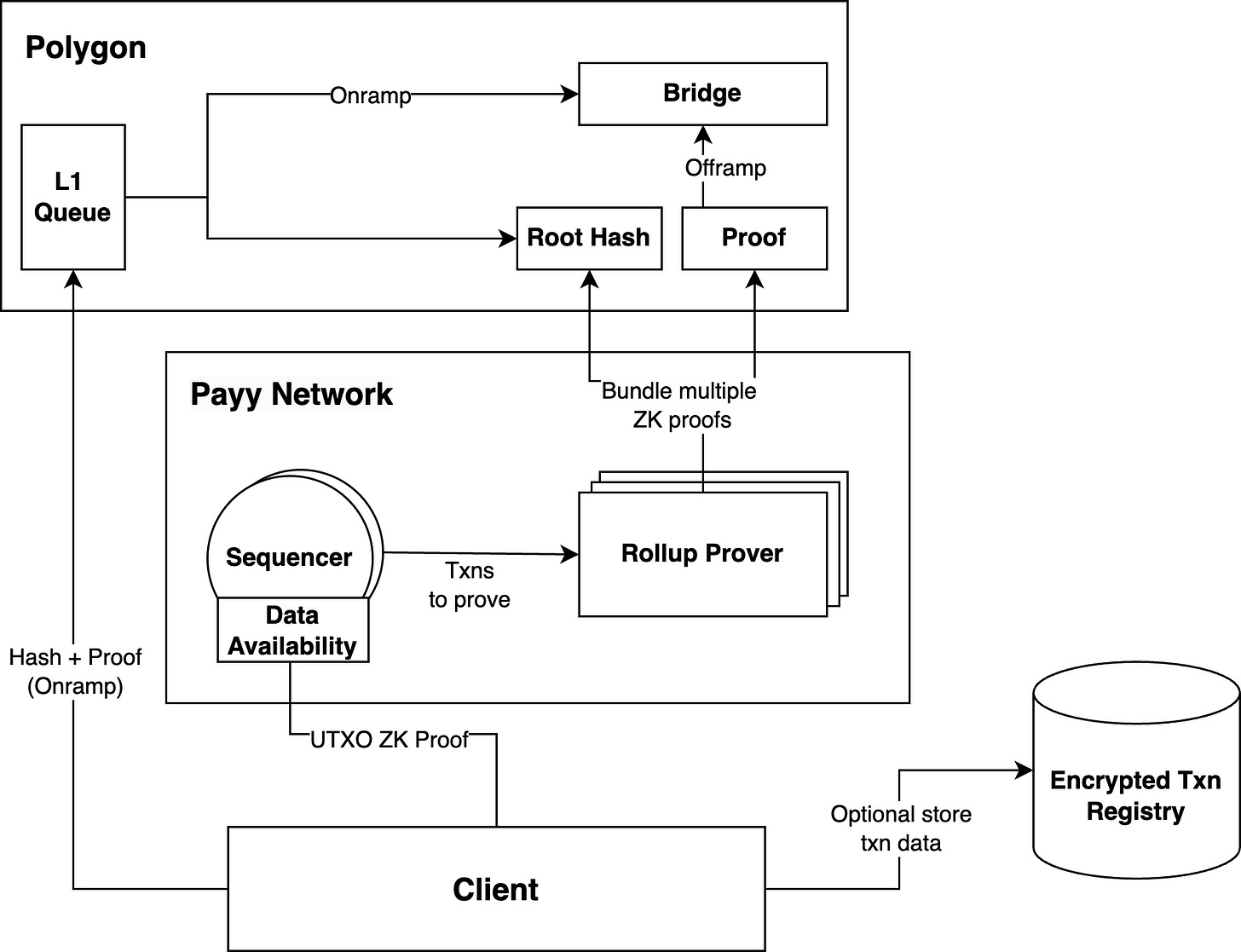

Payyは独自のブロックチェーン「Payy Network」を構築しています。

Payy NetworkはEthereumエコシステム上に構築されたL2であり、プライバシーとコンプライアンスを両立するよう設計されています。具体的には、Ethereumメインネット(および現状ではPolygonネットワーク)にセキュリティを依存しつつ、トランザクションのデータはオフチェーンで処理するValidium方式のZKロールアップとなっています。

このネットワーク上では取引内容が暗号学的にコミットメント(ハッシュ)として記録され、実データを公開せずにネットワーク全体の状態を更新できるのが特徴です。

(この辺は細かい技術の話ですので飛ばしてもらっても良いです)

Payy NetworkのコンセンサスはProof of Stakeに基づくシーケンサーのネットワークで運用され、HotStuffと呼ばれるアルゴリズムで1秒程度の即時性を実現しています。

最終的なブロックの正しさはゼロ知識証明(ZK-SNARK)によって検証され、対応するハッシュがL1ブロックチェーンに定期的に書き込まれることで安全性と不可逆性を担保しています。

こうしたアーキテクチャにより、Payyは独自チェーンの拡張性とEthereumのセキュリティを両立させています。またEVM互換性は持たず、プライバシー実現のためにカスタム設計のZK回路を一から作り込んでいる点も大きな特徴です。これにより汎用スマートコントラクトは現状サポートされませんが、トランザクション処理の効率と秘匿性に特化した構造になっています。

また、Payy NetworkはEthereumのようなアカウントモデルではなくUTXO(未使用トランザクション出力)モデルを採用しています。

各取引で「ノート」と呼ばれる価値の断片(UTXO)が生成・消費される仕組みで、各ノートはハッシュコミットメントとして管理されます。UTXOモデルを取る利点は、匿名性とトレーサビリティの柔軟な両立にあります。

つまり、公開ブロックチェーン上では送金額や残高を隠しつつ、必要に応じて特定のコインの来歴(親ノートの連なり)を検証できる設計を組み込めます。Payyではこれを「UTXOライネージ(系譜)」と呼び、トランザクション詳細を秘匿しながらも資金の出所だけは証明可能にすることで、マネロン対策など規制要件に応える工夫をしています。

◼️エフェメラルウォレット

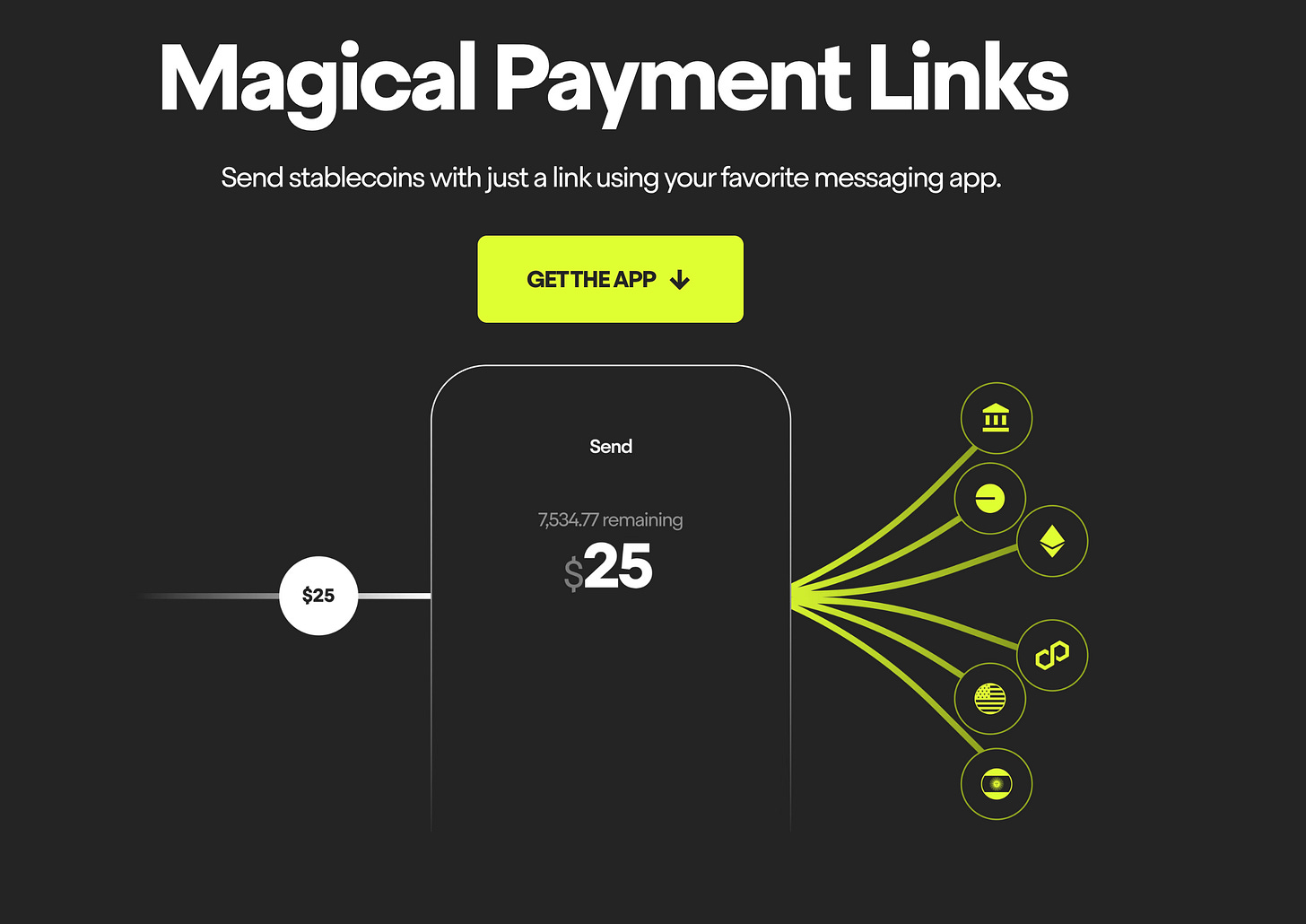

Payy独自のユニークなプライバシー機構として、リンク送金時のエフェメラルウォレットがあります。

ユーザーが「Payyリンク」またはQRコードで送金を行うと、自分のウォレットから一度新規生成されたエフェメラル(一時的)ウォレットに資金が転送されます。

このエフェメラルウォレットの秘密鍵はリンク自体に埋め込まれ、受取人がそのリンクを開くとエフェメラルウォレットから受取人のウォレットへ資金が移動します。

これによって、送金者と受取人のアドレス間に直接的なオンチェーントレースが残らず、かつ送金リンクを通じて非ブロックチェーンユーザーでも直感的に資金を受け取れるようになっています。

◼️Payy Card

PayyはVisaブランドのデビットカードをユーザーに提供しており、これは2025年8月に「世界初のオンチェーンVisaカード」としてローンチされました。

このPayy Cardを使うことで、ユーザーは自身のPayy Wallet内のUSDCをリアルタイムで変換し、Visa加盟店でプライバシー保護された支払いが可能になります。

カードでの支払い時、端末からは通常のVisa取引が処理されますが、裏側ではユーザーのウォレットから購入額相当のUSDCがPayy Network上で即座にデビットされ、カード発行元(Payy側)の口座から加盟店への支払いが清算されます。

この際にもZK証明が活用されており、タップして決済した取引の金額はパブリックチェーン上に露出しません。つまり、カード利用額はチェーン上で秘匿化され、たとえブロックチェーンエクスプローラーでPayy Networkを監視しても個々のカード決済を追跡することはできません。

これによって、既存の多くの「クリプトカード」が抱えていた「オンチェーン取引が誰でも追跡できてしまう」リスクを払拭しています。

Payy Cardの利用手数料は非常にシンプルで、カード発行料や年間費、決済手数料はいずれも無料です。基本的にユーザーは為替手数料が発生しない米ドル建てで支払うことになりますが、海外通貨で支払う場合のみ為替換算料1%がかかると案内されています。(ここがPayyプロジェクトのマネタイズポイントになっていると予測されます。)

カードの取得は、Payy Walletアプリ内からオンラインでカード発行申請が可能で、必要なのは身分証と住所確認程度のKYCのみで信用審査は不要です。承認されると即座にバーチャルカードが発行され、Apple PayやGoogle Payに登録してすぐ利用できます。

また、希望者には物理的なカードも発行されますが、こちらはPayyの「ライトアップカード」と呼ばれる限定デザインで、利用時にカードのロゴが光るギミック付きです。この物理カードは即時ではなく、Payyのリワードシステムである「Payy Points」で10万ポイントを貯めてから申請可能となっています。

◼️Payy Points

2025年8月時点で、Payyはプラットフォーム独自トークンは発行していません。代わりにポイントプログラムが存在します。

Payy Pointsはユーザーの利用状況に応じて付与されるポイントで、シーズン制で運用されています。

シーズン1(Balance Points)は2024年3月に開始され2025年8月まで継続しており、この期間中はウォレット残高1米ドルにつき1ポイントを1日ごとに獲得できました。

つまり、例えば1000 USDCをPayyに預けて1週間保持すれば7,000ポイントが貯まる計算です。また、友人招待によるボーナスも設定されており、自分の招待で誰かがPayy Cardを発行すると1人あたり10,000ポイントが獲得できます。

獲得したポイントはアプリ内のRewardsページで確認・管理でき、たとえば前述のライトアップ物理カード(100,000ポイントで解禁)の入手条件になっているほか、今後ポイントを使った各種特典やキャンペーン参加が計画されています。

さらに、新シーズンではカード利用額1ドルにつき1ポイント貯まる「支払いで貯まる」プログラムも開始予定と案内されています。

これが将来的にトークンになるのかは不明ですが、エコシステム内の特典を受けられるリワードプログラムになっています。

🚩変遷と展望

Payyの開発・運営はPolybase Labsというブロックチェーン企業によって行われています。Polybase Labsは元々「Polybase」という分散型データベース(web3向けデータベース)プロジェクトを手掛けていたチームで、2022年に創業されました。

その後、オンチェーンプライバシーやZK技術にフォーカスする中でPayy NetworkおよびPayy Walletの開発に至った経緯があります。

共同創業者はSid Gandhi氏とCalum Moore氏です。Sid氏はApple出身のソフトウェアエンジニアで、iOSエンジニアとして数百万人向けのプロダクト開発に携わった経歴があります。Calum氏は英国のVirgin Mediaで大規模プロジェクトをリリースした経験を持ち、クリプト業界ではZK BenchやPolybase DBなど複数のブロックチェーンプロジェクトに貢献してきました。

彼らは「2009年にBitcoinが登場して以来、多くのブロックチェーンプロジェクトが生まれたが現実世界への影響は乏しい」という課題感から起業に踏み切ったと語っています。Sid氏は特に「全取引が公開されるサービスをユーザーに提供するのは無責任で倫理的でない。GDPR的に見ても境界線上だ」と述べており、金融取引のプライバシー保護が喫緊の課題との強い問題意識を示しています。ここから、Payyの発想が生まれました。

Payy(Polybase Labs)は著名なベンチャーキャピタルや投資家から資金提供を受けています。具体的にはRobot Ventures、DBA Crypto、6th Man Ventures、Orange DAO、Protocol Labsなどが出資者として名を連ねています。

💬ステーブルコインバンクの誕生

最後は総括と考察です。

今のトレンド的にステーブルコインを中心に据えたウォレットプロダクトは数多く存在しますが、その中でもPayyは特徴的な点が何点かありました。

まず最大の特徴は独自チェーンによる匿名性です。本当に一般利用を考えると全ての取引履歴が公開されることは現実的ではありません。友達にお金を送った時に友達のウォレットアドレスがわかるので、それを見ると口座状況や過去の情報が全て見れるという状況は安心して普段使いできません。

なので、そこが秘匿された状態でステーブルコインの送り合いができる、またクレジットカードで決済ができるというのは普及のことを考えると納得感が強いです。

そして、完全匿名ではなくコンプライアンスに配慮した形での匿名性を採用しているため、類似の匿名・秘匿プロジェクトとも少し違った立ち位置をとっています。そこも大きな特徴の1つとも言えます。

また、他にも個人的に良いなと思う点は全ての資産を保有できるわけではなくて、USDC一本に絞っている点です。これは独自チェーン上にブリッジする必要があるからという側面もあると思いますが、ウォレットの延長線上ではなく、銀行口座の代替と考えたときに普通は法定通貨以外のアセットは表示されないので、理にかなっています。

今の銀行体験を変わらないことをPayyでは実現できるということですね。

とはいえ、変わらないのであれば移行する必要がないので、おそらく今後USDCを保有しているだけで何らかのリワードが貰えるといったDeFi運用の機能がついていくのではないかと予想しています。

国際送金手数料が安くなる、加盟店に即時で振り込まれるし手数料も安い、のような店舗側のメリットはありそうですが、それはユーザーにとってみれば意味がないので、明確なユーザーメリットを打ち出し、銀行口座を代替する必要があります。

そこがわかりやすいのは金利のような概念を打ち出し、USDCなら金利4%付きますという銀行金利と比較した際にメリットがあるリワードではないかと考えています。

この辺はすでにCoinbaseなども始めているので、ステーブルコインバンクでも次々と始めていき、ゆくゆくは既存の銀行も対応せざるを得なくなっていき、全てステーブルコイン中心の金融システムになっていくのかなと思ったりしています。

その中で、Payyの取っている匿名性の高い送金や受信ができる機能は絶対に必要なので、面白いプロジェクトだと思いました。

以上、「Payy」のリサーチでした!

🔗参考リンク:HP / DOC / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

🏃♀️伴走支援を開始

web3の新規事業をがっつり伴走支援する「web3 Research Studio」を始めました(以前よりやっていた内容を表に出しました)。

市場検討、ユースケース整理、そもそもの市場の勉強会、パートナー探し、トケノミクス設計、リスティング支援、TGE支援など、チームの一員にがっつり参画して支援します。

依頼によりますが、がっつり伴走支援するのであまり多くの案件は受けられません。

✨有料購読特典

月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。

週2本の限定記事の閲覧

月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)

木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)

1,500本以上の過去記事の閲覧

無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。

不定期のオフ会への参加

オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。

※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。

About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら

Payy面白いし、仕組みが鮮やかですね!mitsuiさんのリファリンクございますでしょうか?

リファあればそこから発行したいと思います!

XのDMでシェアでもOKです!