【Orb】Lens Protocol上に構築されたweb3ソーシャルアプリ / チャットとコミュニティ、コンテンツの収益化ができる次世代アプリケーション

プレシードラウンドで250万ドルを調達し、今後の拡大が見込まれています。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Orb」についてリサーチしました。

«目次»

1、Orbとは?

- Lens Protocol とは?

- 機能

- 特徴

- 利用方法

2、考察①:Orbの変遷と展望、230万ドルの資金調達を完了!

3、考察②:分散型SNSの課題と可能性

Orbとは?

「Orb」はLensProtocolを基盤に構築されたweb3ソーシャルアプリです。チャットとコミュニティ機能がついており、ユーザーが自身の投稿等のデータの所有権を完全に保有する形でSNSへ参加することを可能にします。

■Lens Protocol とは?

Lens Procoolはweb3におけるソーシャルレイヤーを謳っており、分散型のSNSを実現するための基盤プロトコルです。投稿コンテンツ、フォローとフォロワー、プロフィール等、SNSに必要な要素をプロフィールNFTに内包し、SNS情報を個人が保有でき、相互運用可能な状態を築きます。

他にも色々な機能がありますので、詳細はHPをご覧ください。「Orb」はLens Protoolを基盤に構築されたアプリケーションです。

■機能

こちらX上に投稿されていたプロダクト画面です。基本的にはSNSのUIと変わりませんが、裏側にブロックチェーンが利用されているのと、コミュニティ機能が重視されています。(元ポストはこちら)

○チャット&コミュニティ

オープン、メンバーシップNFTホルダー限定(クローズド)など、自由にコミュニティ構築ができます。コミュニティのホーム画面にはイベントタブやメンバー一覧タブがあり、スムーズに会話が展開できます。例えば、ETHのハッカソンなどイベント単位でのコミュニティ構築も可能で、グローバルイベントの際に事前の交流や当日交流のためにコミュニティが構築されています。

○コンテンツの投稿、発見

ユーザーは音楽、ポッドキャスト、ビデオなどを自身が所有権を持つ形で投稿でき、他のユーザーはそれを発見できます。

○コンテンツの収益化

投稿したコンテンツの収益化が可能です。ユーザーはコンテンツをNFTとして収集でき、発行者をその資金を獲得します。

■特徴

OrbはERC-6551を利用したトークンバインドアカウント(TBA)を使用しています。

ERC-6551とTBAの詳細はこちらをご覧いただきたいのですが、簡単に言えばNFT自体にウォレット機能(コントラクトウォレット)を持たせる新規格です。

OrbはダブルTBAと関して、Lens Profile NFTの中に「Lens NFT Wallet 」を構築し、その中に「MAIN - MEMBERSHIP NFT WALLT」が内包されているという階層的なアプローチを実装しています。さらにこれはLens側の開発を導入することなく、Lens Profileがあれば誰でも利用することができ、Orb内で利用できるメンバーシップNFTなどの全てがLens Profile NFTに紐づくことになります。

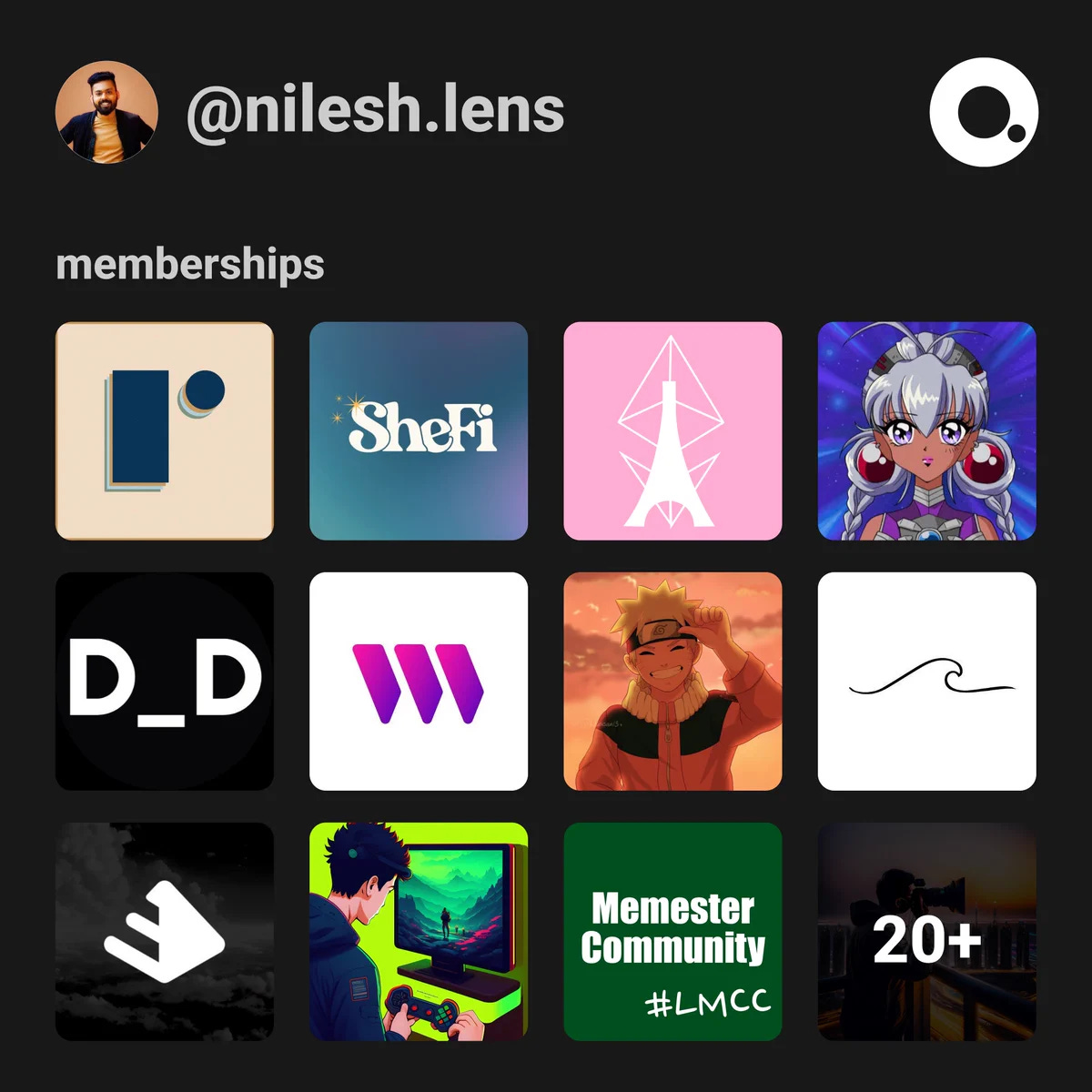

メンバーシップNFTはこのようになっており、加入したコミュニティを示します。

■利用方法

Orbは2023年7月末にリリースされた新しいアプリケーションです。IOSとAndoroidアプリがリリースされており、利用のためにwaitlistが公開されていました。

特にLensを利用している方で、興味がある方は応募してみても良いかもしれません!

考察①:Orbの変遷と展望、230万ドルの資金調達を完了!

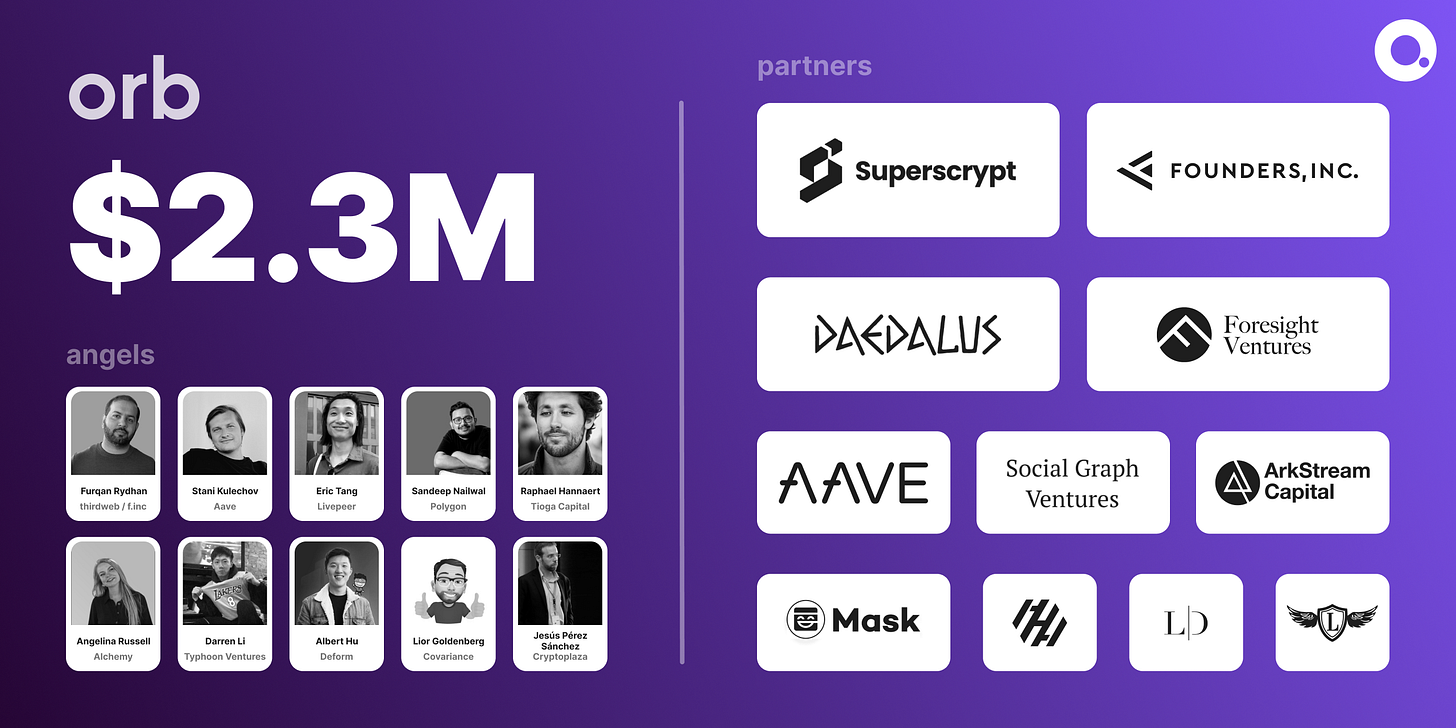

Orbは2023年9月21日に230万ドルのプレシードラウンドでの調達を発表しました。この資金は、Orbチームの規模を拡大し、コマース、コンテンツ、コミュニケーションを組み合わせたオンチェーン上の新しいソーシャル エクスペリエンスの開発を加速するために使用されるとのことです。

元々、Orbは2022年6月にサンフランシスコで開催され Graph Day中のサイドプロジェクトとして開始され、Lensユーザーの間ですぐに注目を集めました。当初はオンチェーン認証情報を利用したプロフェッショナル ネットワーク (LinkedInのweb3 バージョン) として始まりました。しかし、2022年11月にチームはピボットを決定し、2022年 12月にクローズド ベータ版を終了しました。

その後、ソーシャル機能に特化して再リリースして現在に至ります。現在の10人未満のチーム規模のため、今回の調達で採用を加速していくとコメントしています。

また、今回の調達でOrbはLensエコシステム上で資金調達をした初めてのプロダクトとなりました。

プロダクトのUIをみても、非常に使いやすそうですし、既存のコミュニティをOrb上で開設することはもちろん、大型カンファレンスやイベントのコミュニティを開設するというユースケースは非常に重宝されそうな気がします。

日本でもWebXはIVS等のイベントがありましたし、サイドイベントも豊富にありましたが、やはり来た人の中の極一部としかコミュニケーションが取れませんし、イベント前後の時間は繋がる手段がありません。その中でOrb上でコミュニティが作られていれば、グローバルから集まる参加者に対してリーチできる機会を持てますし、ネットワーキングの価値がより向上します。

SNSのプロダクトはユーザー数が溜まらないと価値が発揮できないという鶏卵問題を抱えていますが、そこにしか見れない投稿や機能があれば、まずはその単一ユースケースとして利用され、ユーザーが溜まってきたらソーシャル機能もワークするという成長曲線を築きます。

例えば、Instagramも最初は画像修正ツールとして利用されました。Instagramで画像修正して当時のTwitterへ投稿していました。TikTokも初期は動画生成ツールでした。そこからユーザーが溜まってきたらソーシャル機能も強化され、内部で回遊するようになりました。

そう考えると、個人的にはOrbのキラーユースケース(ツール利用)は大型イベントでのコミュニティ機能だと考えています。ここからスタートしてまずはその際に利用されるツールとなり、徐々にソーシャルとしてもワークしていくという順番です。

公式Xでの投稿を見ても、カンファレンスでのコミュニティ構築に力を入れてそうなので、そういった戦略を考えているのかもしれません。

自分でも使ってみたいと思います!

考察②:分散型SNSの課題と可能性

ここからはもう少し抽象化した考察となります。

僕自身、分散型SNSを触ってみたことはありますが、毎日欠かさずに使う日常使いのアプリケーションにはなっていません。日本人アカウントがあまりいないので、英語が使えたら楽しいかもしれませんが、現状だとソーシャル機能があまりなくてSNSとして利用するには不向きの印象です。

しかし、逆に言えば、今の分散型SNSにはweb3ネイティブな人が多く存在しているので、狭いかもしれませんが熱狂的なコミュニティに参加することはできます。

LensのようにプロフィールNFTがあり、コンテンツ情報やフォローやフォロワー情報などが自身のデータとなり、SNS間で横展開できる機能は一見すると理想的ではありますが、実態としてどれだけ浸透するのかは考えるところがあります。

おそらく個人のデータを個人で所有するようになることは、これからの時代のWebサービスのデフォルトになっていくように感じています。Substack等のニュースレターツールもコンテンツとサブスクライバーの情報をいつでもDLしてプラットフォームを移行できます。SNSもそうなっていくかもしれません。

ただ、それが全てブロックチェーンに移行するのには時間がかかりそうです。

そもそもフォローやフォロワーはSNS間を横断して欲しくないと考える人も多そうですし(Xはビジネス用でインスタはプライベートなど)、99.9%の投稿は特に価値がつかない雑多な投稿です。

なので、僕個人の展望としては、SNSの基盤がブロックチェーンになっていくこと、ユーザーデータがDLできたりユーザー所有になっていくことは、時間はかかるかもしれませんが、実装されると思います。

ただ、必ずしも相互運用性が実現してほしいわけでもないと思うので、その辺りは選択制となり、自分が気合を入れて作ったコンテンツ(音声・記事・動画)だけがNFT化されて、どのSNSでも相互運用性があり収益化ができるようになっていくのかなと思ってます。

とはいえ、分散型SNSをユーザーとして使い倒したことはまだないのでもう少しユーザーで利用して解像度を高めようと思っています。

以上、「Orb」のリサーチでした!面白いと思った方はいいねやコメント、SNSでシェアいただけると嬉しいです!

«関連 / おすすめ記事»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

★有料購読のお知らせ

毎週火曜日の朝のプロジェクト解説と昼のニュース解説は全文無料公開していますが、それ以外の日程は有料購読者へ向けた記事を更新しています。(火・金の無料公開日を火曜の朝昼に変更しました)

月額8ドル(年間80ドル)で週10記事(月40記事)[1記事当たり0.2ドル(約30円)]の有料記事が届きます。月に約1,100円の本一冊分以下の値段で、100時間以上をかけたリサーチ記事の全てを閲覧できます。

特定のプロジェクトの深掘り記事

最新トレンドやニュースの解説記事

毎日の主要ニュース紹介と解説記事

業界を横断した解説レポート記事

個人の考察や展望をふんだんに盛り込んだブログ記事

自身の実体験に基づく学びや考察記事

etc…

これらをお届けします。全ての記事にオリジナル考察が書かれており、過去400記事以上のアーカイブも全て見放題です。また、不定期で開催される有料購読者限定のオフ会にも参加可能です。

毎日かなりの時間と気合を入れて書いています。“7日間”の無料トライアルもございますので、この機会にぜひご検討ください!!

About us

「web3 Research JAPAN」は、web3リサーチャーmitsuiが運営するリサーチニュースレターです。web3全般に関するリサーチ記事とニュース解説をお届けします。月額8ドルで有料購読でき、月100時間をかけたリサーチ記事が毎日届きます。

著者:mitsui @web3リサーチャー

web3に関する情報(プロジェクト・ニュース・単語の解説、プロジェクトオーナーへのインタビュー記事、リサーチからの学びや考察記事)を毎日発信中。

・web3に関する情報発信を毎日行うTwitterアカウントはこちら

・mitsuiと購読者で直接話せるSubstackのチャット利用はこちら

・法人向けのweb3サポート(リサーチ・新規事業立案や伴走・マーケ・開発など)の窓口はこちら