おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Monad」についてリサーチしました。

Monadとは?

変遷と展望

エコシステム

高速L1はどこまで普及するのか

🧵TL;DR

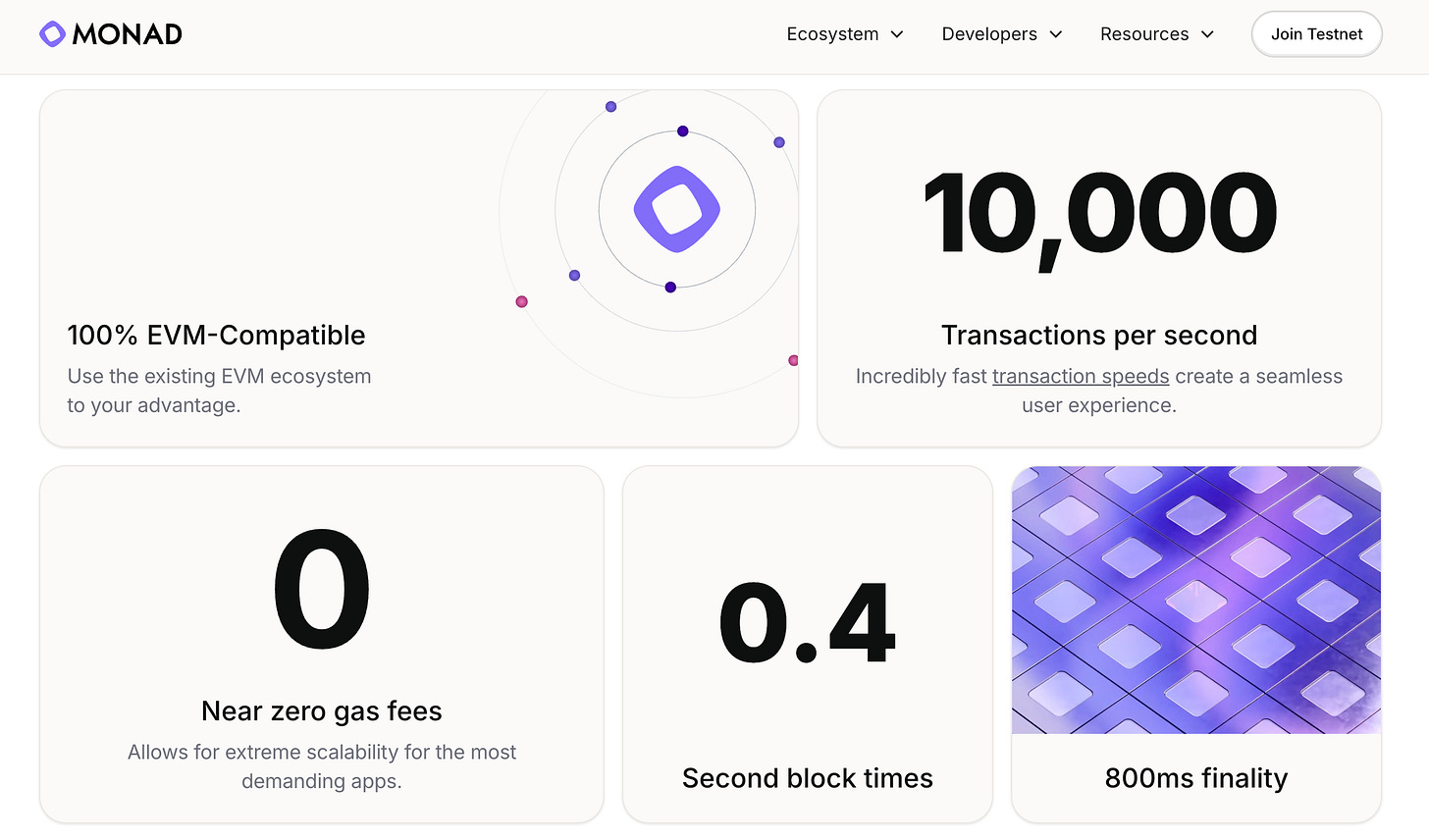

MonadはEVM互換の新興レイヤー1ブロックチェーンで、Ethereumと同じPoS方式を採用しつつ、並列実行や非同期処理などの独自最適化により約10,000 TPS・1秒未満のファイナリティを実現する高性能設計。

技術の肝は「Optimistic Parallel Execution」と「Pipelined Execution」で、EVM内部を再設計して並列処理と段取りの同時進行を実現し、従来EVMの直列実行ボトルネックを解消している。

強力な開発チームと大型調達(Paradigm主導で2.25億ドル)を背景に、2025年メインネット公開・エアドロップ実施が進行中。

Monadとは?

「Monad」は、EVM互換性を持つ新興レイヤー1ブロックチェーンです。

Ethereumと同じPoS方式を採用しつつ、独自の最適化により10,000TPSの処理性能と約0.4秒のブロックタイム、約0.8秒~1秒の即時ファイナリティを実現するよう設計されています。これはEthereum(約10〜15 TPS)と比べ1000倍以上の高速化に相当し、ガス料金も1トランザクションあたり1セント未満(実質ゼロに近い)という極めて低コストを目指しています。

また、一般PC程度の低スペックなハードウェアでもフルノード運用が可能になるよう工夫されており、ノード参加のハードルを下げて高い分散性を確保することにも注力しています。

では、その高速化の技術について簡単に解説します。

◼️技術構成

Monadが高速な理由は、大きく以下の4つの技術によるものです。

並列実行(Optimistic Parallel Execution):複数のトランザクションを同時に仮実行して、あとで整合性をチェック。問題があれば再実行する方式なので、CPUのコアをフル活用できて処理が速い。

非同期処理(Pipelined Execution):「ブロックの順序決定(コンセンサス)」と「スマートコントラクトの実行」を別々のスレッドで同時に動かす。これによりブロック作成の間に次の処理を前倒しできる。

高速DB(MonadDB):取引状態(ステート)を保存する専用データベースを自作。普通のブロックチェーンよりディスクの読み書きが速くて軽いため、全体の処理がスムーズ。

高速コンセンサス(MonadBFT):ブロックの承認(ファイナリティ)に2ステップだけで済むBFT型アルゴリズム。1ブロックあたり約0.4秒で生成・1秒以内で確定するから、トランザクションがすぐに確定される。

もう少し詳細に解説していきます。

まず最初に:ブロックチェーンは「何を」「どうやって」決めるのか

ブロックチェーンは大きく言うと、(1) 取引の順番、(2) 取引の実行、(3) 実行結果(状態)の記録、(4) それらが覆らないこと(確定性)をネットワーク全体で同じ結果に揃えるシステムです。典型的な取引の流れはこんな感じです。

ユーザーがTx作成 → ノードのメモリプールに滞留

↓

リーダー(提案者)がブロックにまとめて提案

↓

コンセンサス投票でブロックの「順番」が確定

↓

各ノードがその順でスマコンを実行(EVMなど)

↓

アカウント残高やコントラクト状態(state)を更新・保存

↓

一定条件を満たすと「最終確定(ファイナリティ)」で覆らない用語を改めて押さえておくと読みやすいです。

トランザクション(Tx):送金やコントラクト呼び出しの「指示」。

コンセンサス:ブロックの順番と正当性をネットワークで合意する手続き。

EVM:Ethereum互換の仮想マシン。Solidity等で書いたロジックを実行する。

状態(State):残高・コントラクト内部のストレージなど。

ファイナリティ:そのブロックがもう巻き戻らないことの保証。

BFT:最大1/3の不正ノードに耐える合意方式(ビザンチン耐性)。

PoS:トークンのステーク(担保)量に応じて検証権限を与える仕組み。

Monadの「速さ」は、この一連の流れを4つの層(コンセンサス/実行/データベース/非同期パイプライン)で入れ子に最適化している点にあります。

1. コンセンサス層:MonadBFT”

ブロックチェーンの第一段階は「取引の順番を決めること」です。世界中のノードが同時に動くため、誰がいつ取引を処理したかを揃える必要があります。この合意形成を担うのがコンセンサスアルゴリズムです。