【Initia】独自L1と複数のL2(Minitia)で構成されるマルチチェーン基盤 / 2025年4月にメインネットローンチ / 「Enshrined Liquidity」と「VIP」でステーキングと経済インセンティブを強化 / @initia

Optimism Superchain、Berachain等の特徴を合わせたようなプロジェクトです。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Initia」についてリサーチしました。

⛓️Initiaとは?

🚩変遷と資金調達情報とトークンエコノミクス

💬新規チェーンの誘致が肝か

🧵TL;DR

Initiaは独自L1と複数のL2(Minitia)で構成されるマルチチェーン基盤で、Cosmos SDKとマルチVM対応のモジュラー設計が特徴。

「Interwoven Stack」により開発の複雑さを解消し、「Enshrined Liquidity」と「VIP」でステーキングと経済インセンティブを強化。

創業者は元Terraform LabsのStan LiuとEzaan Mangaljiで、マルチチェーン断片化の課題解決を目指して2023年にInitiaを立ち上げた。

2025年4月にメインネットローンチ、Binanceなどで上場、DeFi・ゲーム・NFT分野でエコシステム拡大を進めているが、新規プロジェクト誘致が今後の鍵。

⛓️Initiaとは?

「Initia」は、独自L1ブロックチェーンと複数のL2ロールアップで構成されるマルチチェーン基盤を提供するプロジェクトです。様々なアプリケーション専用ブロックチェーン(いわゆるアプリチェーンやロールアップ)を統合的に連携させ、その価値を最大化することを目的としています。

イメージとしては、Polkadot、Optimism Superchain、Arbitrum Orbitなどに近く、基盤となるInitia L1チェーンがあり、そこがガバナンス、流動性、L2開発スタックを提供し、各事業者は自社専用のL2ブロックチェーンを簡単に構築できます。

この際、各L2はMinitiaと呼ばれています。

Initiaは公式に「アプリチェーンの価値を最大限に引き出すために、インフラと経済設計を統合するL1ブロックチェーン」と説明しており、HPにはマルチチェーンのエデンの園と書かれています。

では、その特徴を見ていきます。

◼️基盤技術

InitiaはCosmos SDKをベースに構築されており、Tendermint系のDelegated Proof of Stake (DPoS)コンセンサスを採用しています。

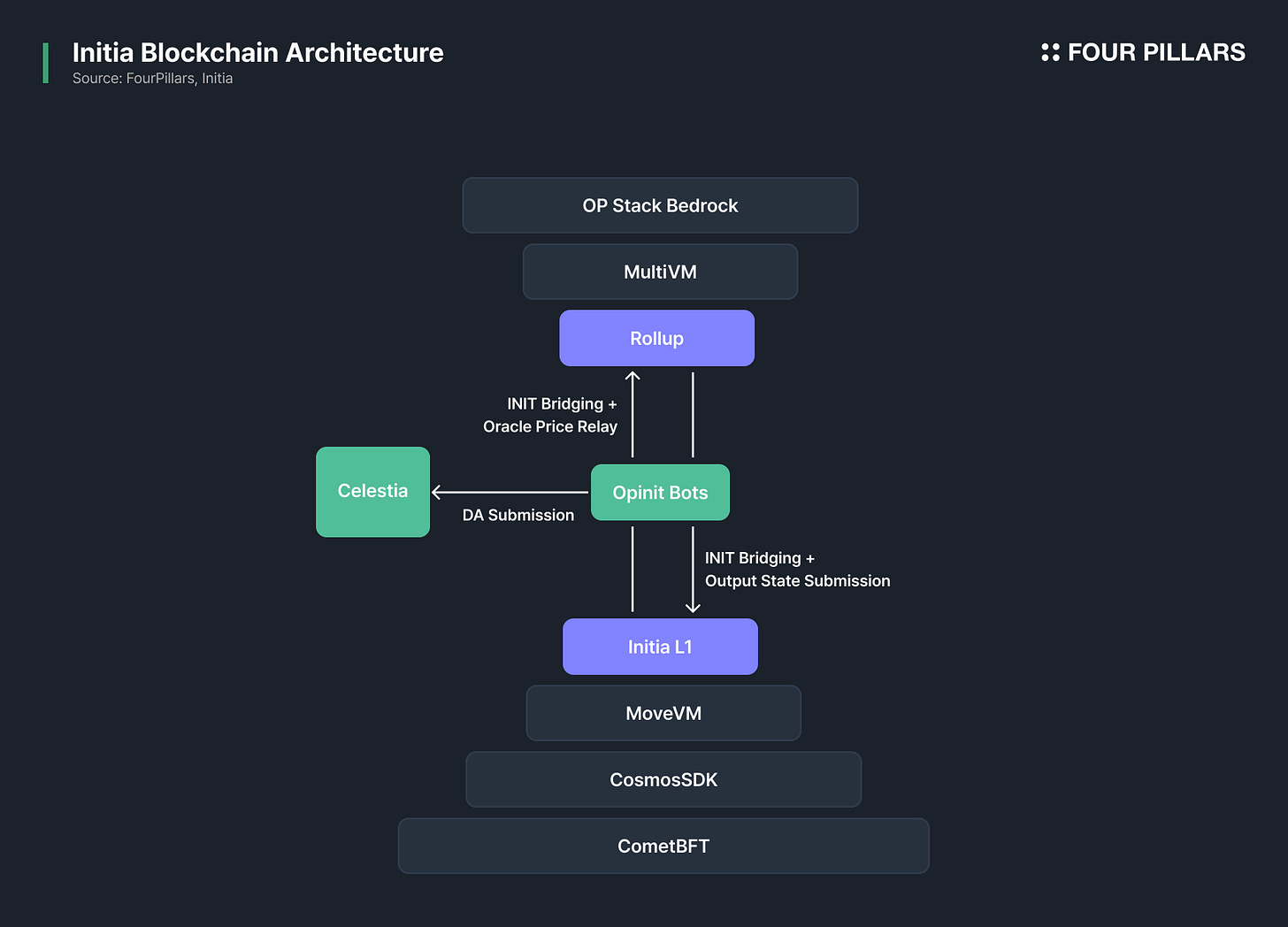

独自L1である「Initia L1」は、ネットワーク全体のセキュリティ・ガバナンス・流動性供給・相互運用を担うオーケストレーション層として機能し、各ロールアップのハブとなります。データ可用性(Data Availability)層にはCelestiaなど外部モジュールを利用する設計で、オフチェーンでロールアップのデータを安全に保持しスケーラビリティを高めています。

◼️マルチVM対応とモジュラー設計

Initiaの大きな特徴として、複数の仮想マシン(VM)環境に同時対応している点が挙げられます。

具体的にはEVM、MoveVM、WasmVMをサポートしており、開発者は自らのユースケースに最適なスマートコントラクト環境を選択可能です。このVM非依存なモジュラーアーキテクチャにより、Ethereum系・非Ethereum系双方の開発者ニーズに応えられる汎用性を備えています。

また、L1とL2を統合した構造によって、異なるVM間でもトークンやデータをスムーズにやり取りでき、クロスチェーンの相互運用性が強化されています。さらに、各ロールアップ(Minitia)にはアプリ固有のガス通貨を設定したり、価格オラクルの有効化などカスタマイズ可能な設計が許されています。