おはようございます。

web3researcherの三井です。

今日はNFTを分割所有できる技術「フラクショナルNFT」についてリサーチしました。

フラクショナルNFTとは?

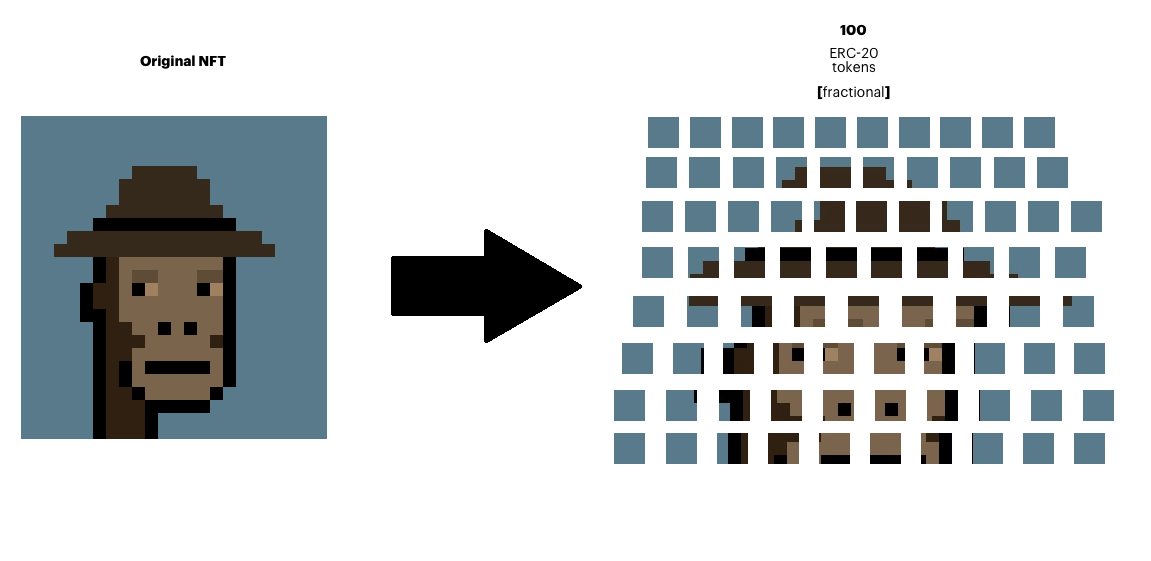

「フラクショナルNFT(F-NFT)」は、複数人で1つのNFTを保有できるようにしたものです。

ポイントはNFT自体を分割するのではなく、NFTの所有権を分割し、F-NFTホルダー全員でオリジナルNFTを共同保有している形になります。

■仕組み

多くの場合、専用のスマートコントラクトにオリジナルのNFTをロックすることで、標準的なNFTのトークンの1つであるERC-721アセットを、交換可能なERC-20トークンに分割し、共同保有を可能にします。

■事例①:Dogeミーム

Dogecoinの誕生につながった「Doge」ミームのNFTの売却は有名な例です。2021年6月にPleasrDAOによって400万ドルで購入され、その後170億パーツにもフラクショナル(分散)化され、わずか1ドルでその一部を所有することができるようになりました。

■事例②:Azuki

AzukiというNFTブランドで分散型IP(知的財産)管理の試みとしてフラクショナルNFTが活用されました。運営が保有していたAzuki1つに「Bobu」という名前を与え、その所有権を20,000個に分割して売り出しました。

Azuki側はこの試みを、NFTの管理に参加する権利を早い段階から所有権保有者に与えることでweb3時代におけるIPの構築・管理の分散を実験するものだとしています。

メリットとデメリットは?

まずはメリットから紹介します。

■メリット

所有権(NFT)の民主化

人気のあるNFTのほとんどは非常に高価で、ほとんどの人にとって手が届かない存在です。そんな高価なNFTをフラクショナル化することでそのNFT はより手頃な価格になり、多くの人がコミュニティに参加できるようになります。流動性の向上

あまりに高価なNFTは購入できる人が限られているので、流動性が低下します。その結果、NFT自体の価値の低下を招く事態に陥る可能性があります。フラクショナル化することで、オリジナルNFTの価値を下げることなく、流動性を向上させることができます。

大きく言えば、この2つです。それをユーザー側から見れば、少額でNFTホルダーのコミュニティーに参加できるようになる点がメリットであり、オーナー側から見れば、より多くの人に販売できるようになるので、NFT価格の向上やコミュニティーの活性化に繋がります。

■デメリット(リスク)

法的なリスク

フラクショナルNFTは、有価証券に該当すると判断されて規制を受ける可能性があります。また、その他の肖像権や契約の問題等、既存の法律によってその動きが制限される可能性があります。NFTの塩漬けリスク

所有権を分割することで、オリジナルNFTの売却等の動きが遅くなってしまう可能性があります。また最悪の場合、オリジナルNFTに関する投票に対しての反応がなくなり、NFTを動かせない塩漬け状態になってしまう恐れもあります。

以上、メリットとデメリットでした。

非常に可能性がある技術

フラクショナルNFTの概要について解説しましたが、法的リスクが存在し、ぶっちゃけ何らかの規制が入る可能性が高いものの、その思想自体は非常に可能性がある技術だと感じました。

個人的にNFTは不動産等フィジカルなモノも、デジタルなモノも、どちらに対しても活用でき、全てを転売可能にする技術だと思っています。それによって、流動性と投機性が生まれ、モノの価値が上がっていきます。(スニーカーの二次流通サイトの流行することで、スニーカー自体の価値も高騰していったイメージです。)

ただ、NFTは人気になると価格が高騰しすぎて買える人が少なくなり、流動性が少なくなる事態に突入します。

これをフラクショナルNFTとして分割保有することで流動性が高まり、さらにNFTの価値が上がります。

前述したように法的リスクがありますが、これからが楽しみな技術です。