【Finschia】LINEの第3世代ブロックチェーン / 2023年がC向けweb3サービス元年となる!LINEが描くweb3戦略とは?

Finschiaチェーンの概要とLINEのweb3戦略を解説しました。

おはようございます。

web3リサーチャーの三井です。

今日は「Finschia」についてリサーチしました。

«目次»

1、Finschia とは?

- 特徴

- LINEのweb3戦略

2、2023年がC向けのweb3市場の始まり

Finschia とは?

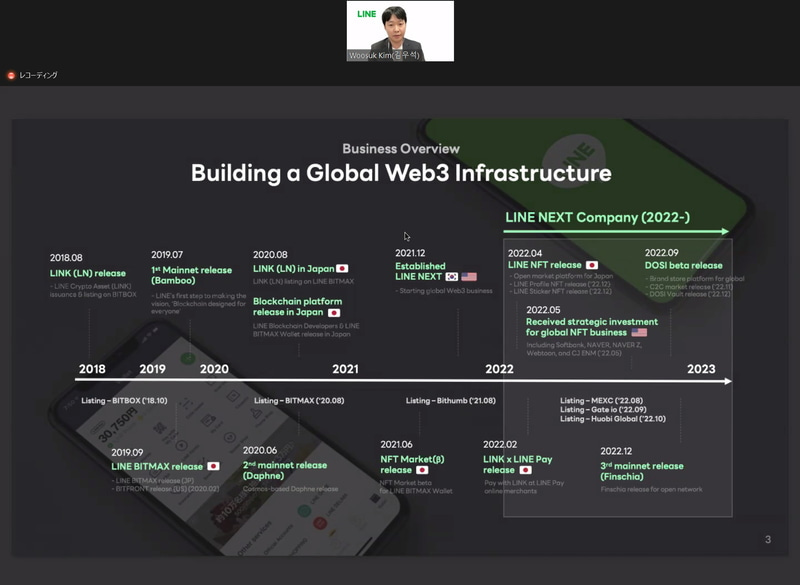

「Finschia」はLINEが2022年12月に発表した第3世代ブロックチェーンです。第3世代というのはLINEが開発するブロックチェーンの中での第3段という意味です。

第一弾と第二弾はプライベートチェーンの「Bamboo」や「Daphne(ダフネ)」と呼ばれており、今後はパブリックチェーンの「Finschia」に統合されます。

尚、「Finschia」は実在する“木”が語源となっており、ブロックチェーンエコシステムにおいて、ともに健康的に成長するという意味を込められています。

■特徴

○C向けに特化

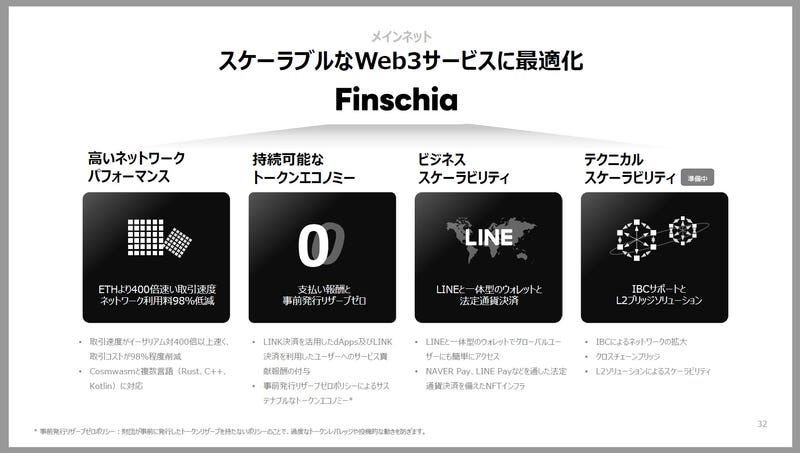

Finschiaは「C向けサービスにおける世界No.1のパブリックチェーン」になることを目標に構築されました。そのため、イーサリアムの400倍早い取引速度、98%も安いガス代など、スケーラビリティ問題を解決する特徴を持っています。

○独自のコンセンサスアルゴリズム「Ostracon(オストラコン)」を採用

※この辺りは詳細の技術解説があまりなかったので公開情報から簡単に解説します。認識が異なっている可能性もあるのでご了承ください。そして、難しい単語が多数出てきますので、読み飛ばしていただいても大丈夫です。

LINEブロックチェーンはそもそも、コスモスの開発基盤となっている「Tendermint BFT(Benzantine fault Tolerance)」を活用して開発されています。

そして、「PBFT」と呼ばれるコンセンサスアルゴリズムを採用しています。

PBFTとは、BFT(Benzantine fault Tolerance)性を持った合意形成アルゴリズムの一つで、主にコンソーシアムチェーンで採用されることが多い仕組みです。

PoWやPoSとのざっくりした違いは、リーダーノードが存在することです。この存在によってファイナリティ(決済確定)のスピードが大幅に向上し、高速なトランザクションを可能にします。デメリットはネットワークの分散性を犠牲にしていることです。

そして、そのPBFTの仕組みの上にFinschiaチェーンではさらに「VRF」という仕組みが導入されました。

VRF(Verifiable Random Function)とは、1つのルーター上で独立した複数のルーティングテーブルを構成する技術だと注釈にありましたが、それだけではわからないと思うので、解説します。

VRFを端的に言えば「暗号理論的に偽造できない乱数生成技術」であり、FinschiaはそのVRFをリーダーノードの選出プロセスに組み込んでいます。

PBFTの弱点はリーダーノードの権限が大きいことですが、その上で分散性を担保するには”リーダーの選出プロセス”に人の意思が介在せずに完全に分散的に実施されることです。それを実現しているのがVRFです。

これによって、高速なトランザクションと分散性のどちらも実現します。

それらのコンセンサスアルゴリズムの仕組み全体を指して「Ostracon」と呼んでいます。

→より詳しく知りたい方はこちらのLINE開発者ブログをどうぞ!

○エコシステムの拡大に貢献した人に報酬が配布される

今までのLINEブロックチェーンはプライベートチェーンだったので、そのチェーン上での開発はあまり解放していませんでした。ですが、Finschiaはパブリックチェーンですので、Finschiaチェーン上での開発が可能になります。

そして、Finschiaブロックチェーンエコシステムの拡大に貢献したユーザーと開発者が報酬を受け取れる“貢献ベース”の報酬システムが導入されているとのことです。

ここの詳細はまだ明かされていませんでした。

■LINEのweb3戦略

では、ここでLINE全体のweb3戦略についても解説します。

LINEでは2018年よりweb3に参入しており、独自通貨のLINKやLINE NFT等のマーケットプレイスも実施してきました。

そして、LINEの中ではいよいよ2023年からC向けのweb3サービスが普及する年だと定め、この2年間を勝負の年だと定めています。

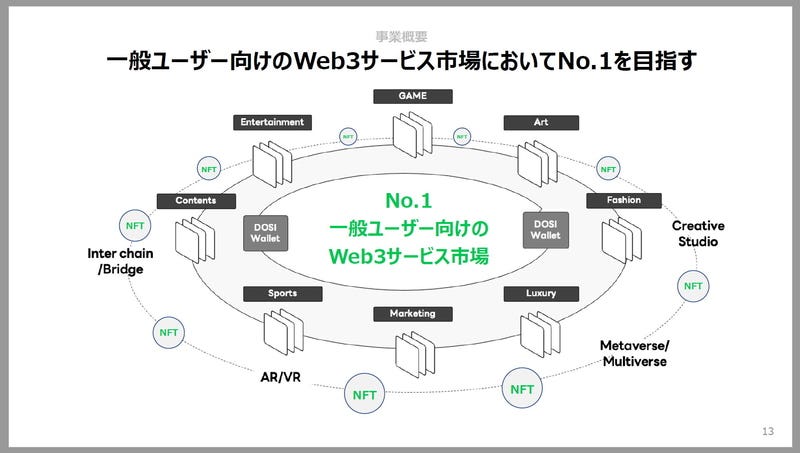

Finschiaもイーサリアムを超えるチェーンへと成長させることを目指しており、LINEグループ全体ではC向けweb3市場においてのNo.1を目指しています。

また、利用していた方はご存知かもしれませんが最近「LINE wallet」の名称が変更され、「DOSI wallet」となりました。「なぜ知名度の高いLINEの名前を変えたのか?」とお思いの方もいるかもしれませんが、ここにもLINEの本気が見られます。

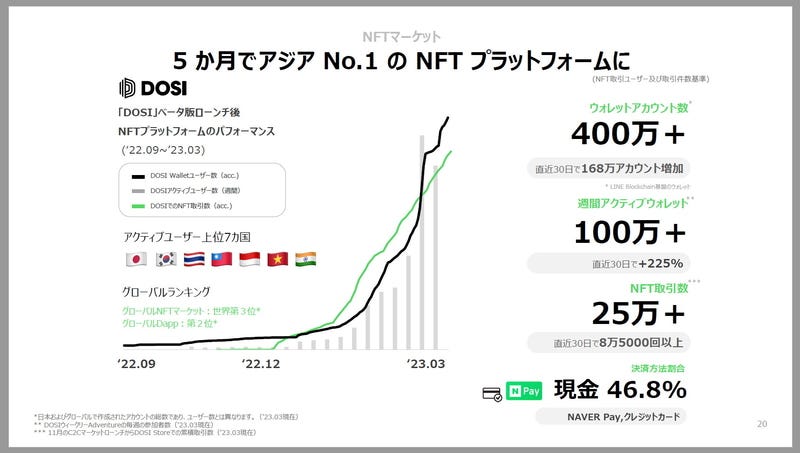

実は「DOSI」というのは2022年にリリースされたグローバルなNFTマーケットプレイスです。当初は日本以外の東南アジアを中心とした地域でリリースされ、その後日本のLINE walletもDOSIブランドに統一されました。なんとリリースから5ヶ月でアジアNo.1のNFTプラットフォームになり、400万ウォレット、WAU100万人を超える規模に成長しています。凄まじいですね、、。

また、LINEはさらに3つのweb3プラットフォームを準備中です。タレント・アーティストのコンテンツを「AVA」(エイヴァ)はすでに日本向けにリリースされています。

2023年がC向けのweb3市場の始まり

LINEの経営戦略にもあったように、今年がweb3がC向けに浸透していくきっかけの年になりそうです。

確かに大企業が続々とweb3で具体的なプロダクトをリリースしたり、AmazonもNFT参入を検討していることが報告されるなど、Web2の巨人が参入しています。加えて、メガIPやインフルエンサーも参入しており、その認知度は一般層にも広がりつつあります。

LINEの戦略は非常に強かですね。今まで批判もありながらもプライベートチェーンでノウハウとユーザー数を貯めつつ、攻め時になった時にパブリックチェーンに切り替えて一気にグロースされていく戦略です。

この戦略はそのノウハウを貯める時期を耐えられる体力(資本力)がある会社にしかできない戦略であり、まさに大企業の強みを活かした戦略です。

通常、パブリックチェーンを新しくリリースするときに一番問題となるのは、そのチェーン上にDappsを作る開発者をどう呼び込むかです。これはプラットフォームの鶏卵理論と同じで、Dappsが増えればトークン価格も安定しユーザー数も多いので開発者が集まります。ただ、初期はDappsがほぼない状態なので当然ユーザー数もいません。この問題を解決するために、多額の開発支援金をばら撒いて開発者を誘致します。

ただ、LINEのFinschiaはすでにユーザー数がめちゃくちゃ多い状態でパブリックチェーンとしてスタートできます。当然、開発者への支援金は作ると思いますが、それ以上の魅力が備わった状態となっています。

その後、Dappsが増えればさらにユーザー数も増加し、開発者にとって魅力的なチェーンとなり得ます。加えて、開発者にも貢献に応じてトークンを配布する仕組みを導入していると書かれていたので、さらなるインセンティブが追加されます。

この先のLINEのギアの入れ方、そしてそれを受けての市場の反応がとても楽しみだと思うことに加えて、経営戦略に関しても勉強になるリサーチでした。

以上、FinschiaそしてLINEのweb3戦略についてのリサーチでした!

«参考リンク»

・LINE Blockchain HP:https://blockchain.line.me/ja/

・投機から一般ユーザーへ LINEがWeb3で目指す場所

・第3世代のブロックチェーンメインネット「Finschia」をローンチ(プレス)

・P2Pネットワークでのブロックチェーンの一貫性をいかに実現するか、Ostraconが目指すもの

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

■運営者

mitsui @web3リサーチャー

web3に関する情報(プロジェクト・ニュース・単語の解説、プロジェクトオーナーへのインタビュー記事、リサーチからの学びや考察記事)を毎日発信中。

・web3に関する情報発信を毎日行うTwitterアカウントはこちら

・mitsuiと購読者で直接話せるSubstackのチャット利用はこちら

・法人向けのweb3サポート(リサーチ・新規事業立案や伴走・マーケ・開発など)の窓口はこちら