【Ethereum R1】寄付によって成り立ちトークンも発行しないEthereum L2チェーン / オープンな参加、分散化、信用できる中立性、検閲耐性を体現するロールアップ / @ethereumR1

Ethereum L2の現状に疑問を呈する非営利L2プロジェクトです。

おはようございます。

web3リサーチャーのmitsuiです。

今日は「Ethereum R1」についてリサーチしました。

🟦Ethereum R1とは?

👁️Ethereum R1誕生の背景

⚙️技術的な仕組み

🚩課題と展望

💬マスアダプション=商業化?

🧵TL;DR

100%寄付&トークン無し:独自トークンやVC資金を一切使わず、一般からのETH寄付のみで運営される非営利ロールアップ。

Stage 2を初日から達成:誰でも証明生成やシーケンシングに参加でき、アップグレードは長期遅延&マルチシグで管理することで最初から高度に分散化。

Ethereumの公共財モデル:2030年まで手数料収入を研究開発・アプリ支援に充て、以降は焼却することでEthereum全体に価値還元。

Replaceableデザイン:「デザイン・フォー・デス」により特定の個人や組織に依存せず、より優れた仕組みに容易に置き換え可能な中立的プラットフォーム。

🟦Ethereum R1とは?

「Ethereum R1」は、Ethereum上に構築される新しいロールアップ型のL2であり、その最大の特徴は完全に寄付によって資金調達され、独自トークンを一切持たない点にあります。

2025年5月1日に独立系のEthereum開発者グループ(Ethereum Foundationとは無関係の有志)によって発表されました。

R1は「Ethereum本来のコア価値であるオープンな参加、分散化、信用できる中立性、検閲耐性を体現するロールアップ」を標榜しており、現在の多くのL2が抱える中央集権的な傾向やインサイダー主導のガバナンスへの対抗策として位置付けられています。

主な特徴は以下の通りです。

◼️100%寄付による資金調達

独自トークンの発行やVCからの資金調達を行わず、一般からのETH寄付だけでプロジェクトを運営。インセンティブとなるトークンや事前販売が存在しない点で他のL2とは一線を画しています。

◼️初日から“Stage 2”を達成

無許可型の証明生成(permissionless proving)の仕組みを採用し、長いアップグレード遅延期間を設定した上で、多数の関係者によるマルチシグによってアップグレードを管理するなど、ロールアップの完全分散化に近い状態を最初から目指しています。

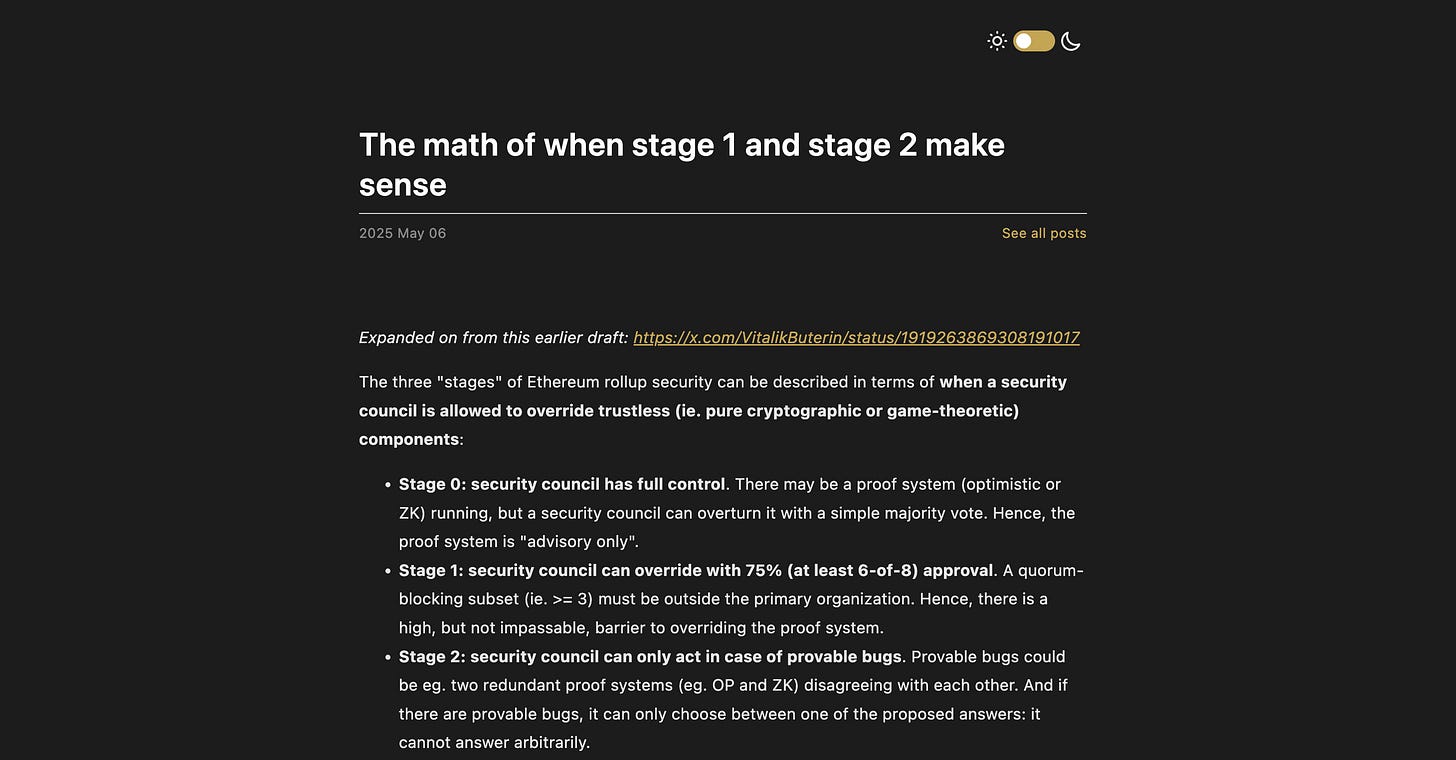

※Stageとは?

ロールアップの「ステージ」は、L2チェーンがどれだけ分散化・検証者開放・ガバナンス分散を進めているかを示す指標です。主に以下の3段階で定義されます。

Stage 0:初期集中型

検証・証明生成は運営者(あるいは提携企業)が担う

アップグレードやパラメータ変更は運営者マルチシグだけで即時反映

シーケンサーも単一または少数に依存

Stage 1:検証分散化開始

誰でも証明(プロービング)に参加可能となる

アップグレードには遅延付きマルチシグを導入し、外部からのウォッチング期間を確保

シーケンサーは依然集中気味だが、部門的な分散化検討が始まる

Stage 2

証明生成(プロービング)もシーケンシングも完全無許可型となり、コミュニティの任意ノードで運営可能

アップグレード提案は多数の独立署名+十分な遅延期間を経て実行される

中央管理者が排除され、真に検閲耐性・中立性を担保

これらの指標はL2における分散化の指標となっており、2024年9月にVitalik氏は「年末までに Stage 1 に到達しないネットワークは、もはや ‘Layer 2’ と呼ぶべきではない」と発言し、‘トレーニングホイール(マルチシグ中心運営)の時代は終わり、暗号学的信頼の時代が到来している’と強調しました。

また、2025年5月のブログでは、Stage 2 ロールアップは‘証明システムの信頼性(proof system quality)が鍵’であり、成熟した証明実装があれば Stage 2 への移行はより急ぐべきだと解説しています。ただし、 時期尚早の移行は基盤技術の堅牢化を疎かにするリスクがあるため、‘Stage 1 から始め、十分な監査とテストを経た上で Stage 2 を目指すべき’とも述べています。

なお、既存プロジェクトのステージはL2 BEATから確認できます。

Vitalik氏は直接「Ethereum R1」に関わっているわけではありませんが、R1の公開が5月1日で、Stage 2の推奨ブログを公開したのが5月6日ですので、「Ethereum R1」の動きを暗に推奨しているのではないかと噂が立っています。

◼️Ethereumのパブリックグッド

ロールアップ上で発生するベース手数料の一部を2030年までは研究開発費やアプリ開発支援に充当し、それ以降は手数料を焼却してEthereum全体の価値に還元するモデルを取ります。これはネットワークから価値を抽出するのではなく公益に資することを重視した設計です。

◼️交換可能(Replaceable)な設計

プロジェクトそのものに固有のガバナンス機構やブランド固執を設けず、特定個人を不可欠な存在としないことで、将来より優れた仕組みに置き換わっても差し支えないよう意図されています。

いわゆる「デザイン・フォー・デス(自らの死を受け入れる設計)」と称され、必要であればR1が姿を消してもEthereumエコシステムに悪影響を及ぼさないよう配慮されています。

要するに、Ethereum R1は「このロールアップはEthereumコミュニティ全体のものであり、財団や特定の内部者、さらには我々自身のものですらない」という理念の下で設計された、中立的で公共財的なL2プラットフォームです。

👁️Ethereum R1誕生の背景

Ethereum R1が生まれた背景には、現在のL2エコシステムに対する危機感があります。

Ethereum創始者のVitalik Buterin氏をはじめEthereumコミュニティは以前からロールアップ中心のスケーリングを追求してきましたが、その過程で多くのL2プロジェクトが独自トークンの発行、VC出資、財団による統治など商業的・中央集権的な路線を取るようになりました。

これに対し、「本当にEthereumの理念(中立性や分散性)に沿ったL2が必要ではないか」という声がコミュニティ内で高まっていました。実際、R1の開発者たちは「多くのL2が少数の内部者により支配され私的利益に誘導されている。Ethereumコミュニティには公共的で中立な代替案が必要だ」という問題意識を示しています。

また、Ethereumの価格が低迷し、L1とL2の関係についても問題視され始めていたタイミングでもあります。

2024年にEthereumの大型アップグレード「Dencun」が実施され、ブロブスペース(blobspace)と呼ばれる新たなデータ領域がL1に導入されたことでロールアップの手数料が大幅に引き下げられました。

その結果、多くのトランザクションが安価なL2に移行し、Ethereumメインネット(L1)のブロックスペース需要と手数料収入は急減します。

実際、2025年第1四半期末までにEthereumベースレイヤーの収益は99%も減少し、2025年4月時点のL1平均手数料は約0.16ドルと5年ぶりの低水準に落ち込みました。

これはEthereumにとってユーザ費用の大幅低下という恩恵である一方、L1ステイカーへの報酬減少やL1の経済的持続性という新たな課題が発生しました。

こうした状況下で、Ethereumコミュニティ内では「Ethereumの価値がL2に吸い取られてしまうのではないか」という懸念と、逆に「多様なL2があることこそモジュラー設計の強みだ」という擁護論が交錯し、議論が白熱していました。

前者の立場からは、L2乱立による開発者・ユーザの分散や、L2各チェーンが独自経済圏を築くことでEthereumの中立的なベースレイヤーの存在感が薄れることが問題視されました。

後者の立場からは、EthereumがL2を含めたモジュラーなアーキテクチャを採用しているからこそ状況に応じたスケーリングが可能であり、単一のチェーンに頼るより健全だという主張がありました。

このようにEthereumのスケーリング戦略と基本理念のバランスが問われる中で登場したのがEthereum R1です。

公式発表の中でも、R1チームは「多くのL2が新たなL1のようになってしまっている」と指摘し、プライベートトークン配布や不透明なガバナンス、中央集権的コントロールに警鐘を鳴らしています。

そして「Ethereumコミュニティには公正で中立な代案が必要だ」とのメッセージを打ち出し、R1をその答えと位置付けました。

プロジェクトを主導しているのはEthereumコミュニティの有志開発者で、中心人物として知られるのがEthereum Foundationの研究者でもあるJustin Drake氏です。

Drake氏はEthereumのコア開発・研究に長年携わってきた人物で、本プロジェクトにはあくまで「独立したEthereum貢献者」の立場で関わっています。

この発表に対するコミュニティの反応や課題、そして展望は後ほど紹介します。

⚙️技術的な仕組み

まだ構想が発表されたばかりなので詳細は未定の部分も多いですが、現時点で公開されている技術的な内容について紹介します。

R1はEthereumと高い互換性を持つ汎用ロールアップとして設計されており、既存のオープンソース技術を活用して迅速に開発が進められる見込みです。現在示されている方針では、Taikoプロジェクト(Ethereumと等価のZKロールアップを目指すプロジェクト)のオープンソース実装や、Nethermind社のSurgeなどの技術スタックの上にR1を構築する計画が挙げられています。

特徴でも書いた通り、ロールアップの分散化段階(Stage)の観点では、R1は「Stage 2」を初日から達成することを掲げています。一般にロールアップは徐々に権限を分散させていくロードマップ(Stage 0からStage 2へ)を取りますが、R1では開始時点から可能な限り中央管理を排除する計画です。

具体的には、誰でも検証プロセス(証明生成)に参加可能な無許可型の仕組みを導入し、アップグレードについても長い遅延期間と多数の署名者によるマルチシグ体制で慎重に行うことで、恣意的な変更や不正リスクを低減します。

また、シーケンサーを含むネットワーク運用面でも可能な限りオープンかつ中立にする工夫が検討されています。

詳細は今後コミュニティと詰める部分ですが、「Based Sequencing」と呼ばれる手法を用いてL1のブロック生成と連動した形でL2トランザクションの順序を決定し、検閲耐性と公平性を高める構想が示されています。これにより特定の企業や運営団体がシーケンサーを独占せず、Ethereum本体のメカニズムを活用してL2上でも検閲のされにくい環境を実現しようとしています。

さらに、R1はEthereumメインネットとの関係性を非常に重視しています。

単にL1上に乗るだけでなく、Ethereumのガバナンスやコミュニティと連携したロールアップであることを目指しています。例えば現在提案されている「Ethereum-Aligned Rollup Governance Gadget」は、L1の参加者(例:ETHステイカーやコミュニティ)にロールアップのアップグレード権限への発言力を与える新しいガバナンス手法であり、R1および他の志を同じくするロールアップで採用できるよう設計が進められています。

のような仕組みによって、ロールアップの進化方向をEthereum本体の意志と整合させることが可能となり、L2が勝手にEthereumの理念から逸脱しないようにする狙いがあります。

今後は週1回の公開開発者会議を行いながら、詳細の技術を詰めていくと同時に開発を進めていくようです。

🚩課題と展望

R1の発表に対して、コミュニティからは賛同の声もありますが、プロジェクトの継続性についての疑問も投げかけられています。投げかけられる疑問の上位は「資金面とユーザー誘致の面」です。

まず、100%寄付でプロジェクトが成り立つのかという疑問です。

R1は寄付を受け付けています。目標額は1000 ETHを2025年9月1日までに集めることと定められており、目標未達の場合や目標達成してもPhase 0(後述)の成果物に自信が持てない場合には全額寄付を返金する予定です。

この資金を持って開発を進め、さらにR1は2030年までは手数料収入を開発資金に充てる計画です。2030年以降は手数料収入を放棄し、Ethereumエコシステムに全て投資するとコメントしています。

疑問点の1つ目がまさにここで、寄付資金だけで足りるのか、また手数料収入が満足いくものになるのか、という点です。

そして疑問点2つ目が上記手数料収入と絡みますが、トークンインセンティブなしに、ユーザー(流動性やアプリ利用)とプロトコル(DeFi、GameFiなど)を誘致できるのか、という点です。

当然ながら、チェーンの盛り上がりはその上に存在するプロトコルとそれを利用するユーザーによって決まります。ただし、これは鶏卵理論で、魅力的なプロトコルがないとユーザーの誘致ができませんが、ユーザーからの流動性が見込めないとプロトコルも開発しません。

既存L2はこれをトークンインセンティブ(及びVCからの調達資金)によって賄っていました。ユーザーには流動性の提供やトランザクションの実行をエアドロップの条件にし誘致し、開発者はグラントの付与によって誘致しました。

一方のR1にはトークンがないのでこの誘致方法ができません。果たしてそれでユーザー及び開発者が集まるのかは不明です。両者が集まらなければチェーンは盛り上がらず、手数料収入も発生しないため、資金難に陥るのではないかという指摘です。

ここはどうなるのかはまだ初期段階なのでわかりませんが、最もな指摘だと感じます。R1の思想には共感しつつも、現実的に果たしてワークするのかという実験が始まろうとしています。

◼️展望

現在、Ethereum R1はまだ実際のネットワークを稼働させておらず、プロジェクトの初期段階(Phase 0)にあります。Phase 0ではコミュニティと協働しながらプロジェクトの基盤を固める期間と位置付けられており、以下の活動が進められています。

公開討議と仕様策定:週に一度、特定のトピック(ロールアップのアーキテクチャ、ガバナンス、開発計画など)にフォーカスしたオープンなコミュニティコールが開催されています。コア開発者だけでなく幅広いEthereumコミュニティメンバーが参加し、専門家のプレゼンや意見交換を通じて最良の設計を模索しています。

ロードマップ策定と人員体制:R1のドラフト版ロードマップがHackMD上で公開されており、Phase 0の終了までに達成すべきマイルストーンが提示されています。具体的には (1) 前述のEthereum整合ガバナンスガジェットの仕様完成、(2) R1ロールアップの技術仕様完成、(3) 具体的な開発計画(開発担当割り当て、マイルストーンと納期、予算配分)の提示、をPhase 0のアウトプットとしています。

資金調達:Phase 0期間中、プロジェクトはEthereumメインネット上で寄付を募っています。目標額は1000 ETHを2025年9月1日までに集めることです。

もしPhase 0で充分な資金とコミュニティの合意が得られ、仕様策定が順調に進めば、次はPhase 1(本格開発フェーズ)に移行します。Phase 1ではまず開発者向けテストネットの立ち上げが目標に据えられています。

具体的な時期は未定ですが、コミュニティの規模や資金から考えても2025年内にテストネット、2026年に本番ネットといったスケジュール感が予想されています。

Ethereum R1が計画通りローンチに至れば、Ethereum史上初の「コミュニティ資金による非営利L2」として注目を集めるかもしれません。

💬マスアダプション=商業化?

最後は総括と考察です。

まだまだ公開されたばかりで今後がどのようになるのかわかりませんが、昨今のEthereum L1及びL2の議論に対する1つの解として「Ethereum R1」は非常に注目に値する存在だと感じます。

言葉は選びますが(表現が難しい)、僕はマスアダプションはある種の商業化を意味すると思っています。

マスアダプションするということはそれによって巨大なビジネスが生まれるということなので、VCやエンタープライズ企業も参画します。当然、そこは資本主義の世界なので利潤の最大化が求められます。

ブロックチェーンの技術も当初は有志による開発が盛んでしたが、徐々に技術が認められるにつれて商業化が進みました。巨額の資金が流れ、トークンインセンティブやグラントの配布による開発者の誘致合戦やユーザーへのばら撒きが普通になりました。

こうなると、資金がないと新しいプロトコルを構築することは至難の業になっています。文化の変化は不可逆的な部分が大きいので、過去当然だった動きは今は当然ではありません。

ただ、これが間違った動きなのかというと、全ての技術はマスに広がるにつれてその道を辿るはずです。OpenAIも非営利団体から始まりましたが、最先端の技術革新を続けるには資本主義のど真ん中に位置し、巨額の資金を投下し続けるしかありません。

ブロックチェーンもその道を辿っていますが、それでもなお最終的にどこに着地するのかはわかりません。現時点では基本的に全てのプロトコルは最終的な分散化をゴールとしていますが、今とは桁が違う企業が参画し、一事業としてプロトコルの運営をはじめ、UXも利回りも優れているものが出た時にそちらにユーザーが流れないとは言い切れません。

「Ethereum R1」の問いかけが全てではないと思っていますが、ブロックチェーンの進化の歴史の中で、直近あまりにも中央集権によってしまったアンチテーゼ的なプロジェクトがここ1年くらいは多く出てくるように思います。

それぞれのプロジェクトがどうなっていくのかは興味深いので、個人的にも追いかけていきたいと思います。

以上、「Ethereum R1」のリサーチでした!

🔗参考リンク:HP / X

«関連 / おすすめリサーチ»

免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。

About us:🇯🇵🇺🇸🇰🇷🇨🇳🇪🇸の5ヶ国語で展開されるweb3ニュースレターの日本語版。「1日5分でweb3をより深く学ぶ」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。

Author:mitsui @web3リサーチャー

「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。

Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや研修なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)

→お問い合わせ先はこちら